Судьба любить и быть убитым. К 55-летию гибели Н. М. Рубцова

Одно из произведений автора второго века нашей эры Апулея называется «Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии». В то время занятия магией с преступными целями запрещались под страхом смертной казни. Апулей на суде сумел с помощью озвученных фактов блестяще доказать свою невиновность.

Об его апологии, речи в защиту самого себя, вспомнилось после прочтения книги Людмилы Дербиной «Всё вещало нам грозную драму…» (Вельск, 2001 г., тираж 2000 экз.). Это книга воспоминаний о Рубцове, написанная женщиной, которую поэт любил и которая виновна в его гибели. По сути своей книга Дербиной тоже апология, где лейтмотивом сквозь весь текст, нарастая к окончанию, проходит тема судьбы, рока – неизбежности «грозной драмы».

Так что же такое – рок, судьба?..

Приведу верное, на мой взгляд, суждение философа, поэта, публициста и критика Владимира Соловьёва (1853 – 1900) из статьи «Судьба Пушкина». Цитата обширная, но она стоит того, чтобы привести её полностью: «Есть нечто, называемое судьбой, – предмет хотя не материальный, но тем не менее вполне действительный. Я разумею пока под судьбою тот факт, что ход и исход нашей жизни зависит от чего-то, кроме нас самих, от какой-то превозмогающей необходимости, которой мы волей-неволей должны подчиниться. Как факт, это бесспорно; существование судьбы в этом смысле признаётся всеми мыслящими людьми, независимо от различия взглядов и степеней образования. Слишком очевидно, что власть человека, хотя бы самого упорного и энергичного, над ходом и исходом его жизни имеет очень тесные пределы. Но вместе с тем легко усмотреть, что власть судьбы над человеком при всей своей несокрушимой извне силе обусловлена, однако, изнутри деятельным и личным соучастием самого человека».

И ещё одна цитата: «…есть люди и события, на которых действие судьбы особенно явно и ощутительно; их прямо и называют роковыми…».

Здесь именно тот случай.

Девятнадцатого января исполняется пятьдесят пять лет со дня гибели Николая Рубцова.

Рубцов сейчас самый издаваемый поэт в России, стал национальным достоянием в русской поэзии. И это даёт основание сказать: в его судьбе всё не случайно.

Ещё задолго до знакомства с гениальным лириком в стихотворении «Ревность» Людмилой Дербиной были написаны строки:

Когда-нибудь в пылу азарта

взовьюсь я ведьмой из трубы

и перепутаю все карты

твоей блистательной судьбы!

Строки оказались пророческими, как и строка Рубцова: «Я умру в крещенские морозы…»

Если бы эти пророчества были написаны другими людьми, не связанными между собой произошедшей трагедией, то бессмысленно было б усматривать здесь судьбоносную связь, но строки написаны двумя поэтами, чьи жизненные пути свели их вместе. А поэтам даётся пророческая интуиция.

Как бы ни относиться к Дербиной, но поэтический талант её признавал сам Рубцов. Достаточно прочитать его рецензию на рукопись книги стихов Людмилы Дербиной «Крушина». В книге воспоминаний текст рецензии приведён полностью. Ограничусь лишь двумя абзацами:

«То, что стихи Людмилы Дербиной талантливы, вряд ли у кого может вызвать сомнение. Если не сразу, то постепенно, но всё равно её стихи глубоко впечатляют, завладевают сердцем и запоминаются. Пусть запоминаются не всегда построчно, но в целом, ещё как один чистый и взволнованный голос русской лирической поэзии. Здесь мы имеем дело с поэзией живой и ясной…

…В целом же рукопись Людмилы Дербиной под названием «Крушина», предназначенная для издания в нашем Северо-Западном издательстве, заслуживает без преувеличения высокой и благодарной оценки в смысле свежести, оригинальности, силы поэзии, и такие стихи надо читать и печатать, как можно больше и доброжелательней».

Рубцов, как известно, судил о творчестве коллег по цеху строго, но справедливо, не занижая планки, а здесь заметно и благородство его души в отношении к таланту автора.

Этот отзыв практически открывал Дербиной путь в литературу. Но «путь в литературу», совсем другой и спустя длительный срок, ей открыла книга воспоминаний о Рубцове (всё же, помог Николай Михайлович).

Но, как ни вспоминай, всё равно получается магический ритуал вокруг да около трагедии. «Лёгких и дешёвых расчётов с совестью не бывает» – я снова процитировал Соловьёва. От судьбы, как говорится, не уйдёшь.

Хочу воздать должное художнику, оформившему обложку книги Л. Дербиной «Всё вещало нам грозную драму…». Осознанно или интуитивно он отразил в оформлении обложки суть этой книги. На чёрном фоне – белыми буквами имя автора; на белом фоне – чёрными буквами «Воспоминания о Рубцове». Обеление и очернение. На это нельзя не обратить внимания. Художник правильно понял замысел книги воспоминаний, а разделял ли он позицию автора, бог весть.

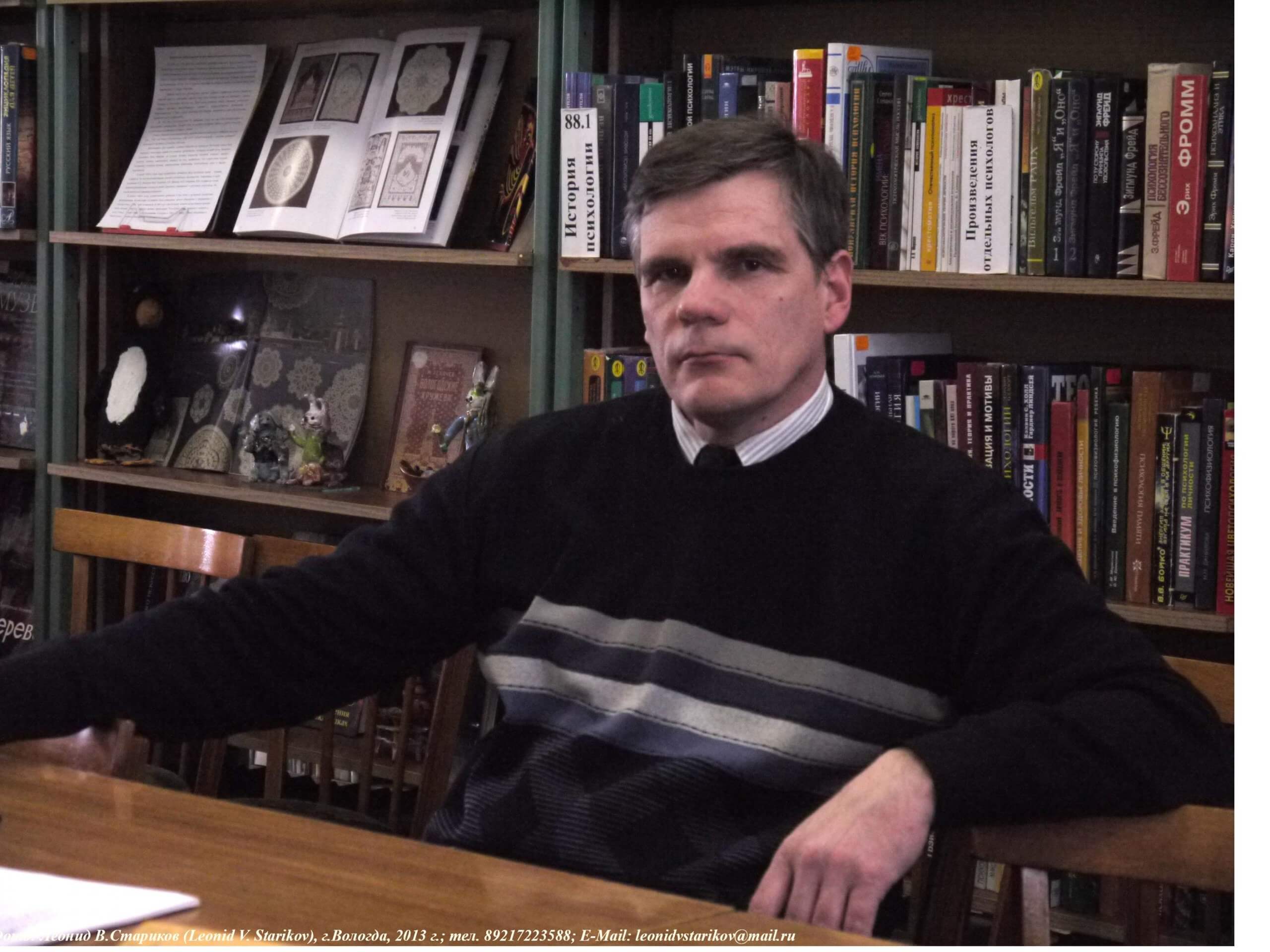

Кстати, портрет Рубцова на обложке на фоне зимней Вологды – замечательный. Скупыми средствами художнику удалось передать его беззащитность перед «роком событий» и связь с силами высшими, наделившими своего избранника неповторимым поэтическим даром.

Читая «Воспоминания о Рубцове» Людмилы Дербиной, приходишь к выводу, что написаны они умным, весьма расчётливым человеком, с целью доказать, прежде всего, самой себе, неизбежность рокового поступка, обелить себя в своих глазах и в глазах читателей. К тому же, становится легче, когда изливаешь всё наболевшее на бумаге.

В книге помимо воспоминаний, публиковавшихся ранее в столичных изданиях, помещено также мнение специалистов в области судебной медицины, датированное две тысячи первым годом. Они, на основе проведённого исследования копии приговора по уголовному делу и других документов, связанных с убийством Николая Рубцова, взяли на себя труд предположить, что смерти от механической асфиксии не было; поэт мог умереть от возникшей в результате борьбы «острой сердечной недостаточности».

Возникает вопрос: а что же тогда делали налитые яростью пальцы на горле поэта? И было ли всё «в пылу азарта» именно так, как изложила Дербина? Одна маленькая деталь, и карточный домик выстроенных мнений специалистов неминуемо обрушится.

Но, как ложь, повторённая многократно, становится «правдой», не будучи ею, так и мнения-предположения, тиражируемые средствами массовой информации, делают своё неблаговидное дело. Неблаговидное потому, что уж очень кому-то хочется очернить образ поэта.

«Вот и в моей жизни, после страшных лет травли, оскорблений появился какой-то проблеск, надежда на то, что в смерти Николая Рубцова я виновата только косвенно», – так пишет в своей книге Дербина.

И надо сказать, нашлись те, кого она смогла убедить в своей всего лишь «косвенной» виновности, возможно, и художника, коль скоро обложку книги, как правило, согласовывают с автором.

При чтении книги Дербиной вспомнилась давно осевшая в памяти фраза, что часто из двух влюблённых любит по-настоящему один, а второй лишь позволяет себя любить. Здесь именно тот случай, и понятно кто есть кто. Даже в последние мгновения жизни поэт успел сказать: «Люда, прости! Люда, я люблю тебя! Люда, я тебя люблю!». Ответного признания и прощения не последовало. Вместо него пальцы Дербиной «теребили», как она пишет, горло поэта. «Теребили» и довершили то, что подспудно сидело в мозгах.

«Если он смог прокричать три фразы подряд, значит, его настоящее твёрдое ребристое дыхательное горло было свободным. Я только оцарапала над ним кожу. Сейчас я думаю, что в потасовке ему стало плохо с сердцем, и он испугался, что может умереть. Потому и закричал, чтобы остановить меня» (Дербина).

Что тут скажешь? Апология Дербиной в собственных глазах состоялась.

Любящий человек так не напишет. Любящий человек и жил бы без попыток оправдать себя, с осознанием своей вины, раз уж так всё получилось, не искал бы способов от неё избавиться, называя вину косвенной и заглушая голос недремлющей совести.

Не секрет, что поэтов любить тяжело, они непредсказуемы, у них есть степень свободы, называемая поэзией, поступиться которой поэты не в силах.

И редкая из женщин понимает, что покуситься на степень свободы того, кто «слышит печальные звуки, которых не слышит никто,..» – всё равно что лишить певца голоса, художника – зрения, пианиста-виртуоза – пальцев. Но тут другой случай. Избранница Рубцова в силу присущего и ей поэтического дара прекрасно понимала значение поэзии в жизни поэтов, тем более того, с кем на полтора роковых года связала её судьба, пославшая их друг другу.

Среди множества страниц, в качестве доказательства, что всё вещало им «грозную драму», описывающих тёмные стороны жизни с Рубцовым, в книге есть и несколько светлых страниц, где поэт доверяет любимой женщине своё сокровенное. Не знал, не мог предвидеть Николай Михайлович, что каждое, неосторожно сказанное, грубое слово надёжно осядет в её памяти и будет служить контрастом ко всем этим добрым, светлым страницам.

В книге воспоминаний о Рубцове есть стихотворение, в котором и отразилась как в зеркале мысль, заключённая в осевшей в памяти фразе: часто из двух влюблённых любит по-настоящему один, а второй лишь позволяет себя любить..

Читать продолжение на сайте журнала «Родная Кубань»:

rkuban.ru/archive/ru…

0

0  6

6