Все материалы из категории Слово писателя

ПТИЦА-ЖИЗНЬ ДЖАННЫ ТУТУНДЖАН

Картины Джанны Тутунджан – родом из детства. Она сумела разглядеть в нашей хмурой северной природе (по словам Рубцова, «много серой воды, много серого неба») неожиданно яркие и запоминающиеся краски. А ещё – чистые, ясные лица, добрые глаза наших северян… Ей очень подходит звание «Народный художник России», для неё совсем не официальное. Василий Белов сказал о Джанне так: «Постижение народных характеров, народной психологии, отображение современного народного облика – вот, вероятно, основная её забота». Говоря по-другому, постижение души народа, его мироощущения.

Родители дали ей имя Джанна, Джан, в переводе на русский – Душа. У Андрея Платонова есть повесть с таким названием, в центре которой – судьба народа с именем Джан. Художница рассуждала: «Больше всего мне интересна именно душа мира, состояния природы, целого народа или одного человека».

В 1990-х годах творчество Тутунджан резко изменилось. Альбом с её картинами и стихотворениями «Птица-жизнь» открывается горькими и пророческими строками:

Я увидеть боюсь,

Как нас предадут.

Всё, что дорого так –

Ни за что продадут.

Стихотворения Джанны Тутунджан личные, обычно говорят – любительские, но в сочетании с её живописью они обретают социальное и философское звучание. В них выражен народный взгляд на мир, веру, человека и власть. Так, в 1991 году она написала картину-притчу «Пожар» (название перекликается со знаменитой повестью Валентина Распутина) и объяснила её вольными стихами:

Тогда рушится

Фундамент жизни

И её этическая основа.

Тогда мешаются понятия

Добра и зла.

Тогда низвергаются кумиры.

Меркнут идеалы.

Тогда пожар.

Тогда горит душа народа.

Или её надписи на рисунках, например, на одном из них, «По правде, по совести», крестьянка говорит: «Уши бы не чуяли, глаза бы не видали, что с нами творят…» А вот ещё одна подпись к рисунку, на котором изображена семья, смотрящая передачу «Поле чудес»:

Поле чудес!

Поле чудес…

А наше поле

Пашет бес.

Или ещё: «Шальные деньги людей проказят».

Стихи Джанны Тутунджан похожи на публицистические стихотворения Ольги Фокиной, вот одно из самых пронзительных:

Вначале было Слово.

И слово было Бог.

Так что ж мы натворили,

Что Он помочь не смог?..

Джанна Тутунджан, как истинный художник и мыслитель, всё видела и всё понимала. И заключительные строки этого стихотворения похожи на заклинание:

…Чтоб человек российский

Отринул чуждый плен.

Чтоб поднялась Россия

Во весь свой рост с колен!..

ОБРАЗЫ ГРЕХА И ИСКУШЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВОЛОГОДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В разные эпохи духовный смысл основных слов русского языка меняется в их обыденном употреблении, но он остается неизменным в православной традиции. В данной статье рассматриваются образы греха и искушения в произведениях современных вологодских писателей Станислава Мишнева и Александра Цыганова. Особенность нашего метода заключается в том, что привлекается не лексико-семантический контекст употребления слов, а сюжетный контекст произведения, в котором художественно выражается духовный смысл этих слов-понятий.

О мистической сущности греха

Произведения Станислава Мишнева читать очень тяжело, несмотря на их художественные достоинства и талант писателя. В чём дело? Признаюсь: их чтение мучает душу образами греховности современного человека, которые созданы писателем, но всегда имеют реальные прототипы в жизни.

Да, человек не может быть жив и не согрешить. Однако, как отмечал святитель Тихон Задонский, «согрешить – дело немощи, а пребывать в грехе – дело диавольское» [4, с. 238]. В современной культуре это состояние нашей природы, то есть пребывание в грехе, признаётся естественным и так или иначе оправдывается. Как писал сто лет назад священник и богослов Павел Флоренский, «новая культура есть хронический недуг восстания на Бога» [3, с. 548], и этот недуг всё более усугубляется. Не только обычный читатель, но и иной писатель, считающий себя правдоискателем и поборником истины, в подобных культурных условиях слепнет и теряет способность различать добро и зло. Проявляется это чаще всего в пристрастии к политическим лозунгам, которые обычно состоят из абстрактных символов, как правило, обманчивых и провоцирующих нестроения в обществе, поскольку понимаются они в разных социальных слоях населения по-разному. Как свидетельствует история, все попытки исправить нравственность человека через социальные революции и перестройки утопичны. Они борются не с причинами социального зла, а с его последствиями. Поэтому на смену одних общественных бед после очередной революции появляются новые беды. У искренних людей революционное вдохновение сменялось глубоким разочарованием, поскольку революционное насилие, это вулканическое извержение зла, порождает не героев, а тиранов и рабов [1, с. 33]. Люди революционной культуры особенно далеко отступают от Божьего замысла о них и творят беззакония во имя субъективного человеческого закона справедливости, забывая о Божий Воле и Божием Суде. Ещё дальше ушли от Бога современные либералы: они решили уничтожить само понятие греха. А ведь вседозволенность – это любимая уловка Сатаны.

В Православии грех понимается как духовное явление. Это не просто эгоизм, ошибочные действия, различные нарушение этических норм, нравственных и юридических законов. Всё это только внешние оболочки греха [1: 33]. Апостол Иоанн Богослов писал в своем послании: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8).

Архимандрит Рафаил Карелин, современный духовный писатель, считает: «Грех – оккультное явление. Мистика греха заключается в его богоборчестве. Грех — это вызов Богу во имя своей мнимой свободы. Это желание досадить Богу, уничтожить образ Божий в душе. Грех безобразен и бессмыслен, но он привлекателен именно дерзким бесстыдством» [1: 36]. После грехопадения человек лишился блаженства: «Был свободен, но сделался пленником; был свят и чист, но сделался осквернён и мерзок; был доброобразен и светел, но остался безобразен и темен; был храмом Святаго Духа, но остался жилищем нечистых духов» [4, с. 229].

Писатель Станислав Мишнев в своём творчестве продолжает традиции тех праведников, которые «особенно остро ощущали зло и грех, разлитый в мире, и в своём сознании не отделяли себя от этой порчи; в глубокой скорби они несли в себе чувство ответственности за общую греховность, как за свою личную, властно принуждаемые к этому своеобразным строением их личности» [2, с. 595].

Рассмотрим одно из последних произведений Станислава Мишнева – рассказ «Этап на Песь-Берест», опубликованный на сайте «Вологодский литератор» в мая 2018 года [6]. Сюжет рассказа отражает события гражданской междоусобицы, которая вспыхнула в России после Октябрьской революции 1917 года. Два крестьянина из одной местности пошли служить в НКВД, и теперь они вдвоём сопровождают колонну заключённых — арестованных священнослужителей, идущих по этапу в неизвестный пункт – Песь-Берест. Молодой крестьянин Гаврила Зареченский идёт впервые, настроен он благодушно, бедным арестантам зла не чинит, по-крестьянски заботится о лошадке, с удовольствием ведёт беседу со своим старшим сослуживцем — земляком Губиным, хотя тот пребывает совсем в другом настроении. Губин озлоблен, подозрителен, жесток к арестованным, циничен. Он ведет арестованных не впервые и уже знает, что жизнь людей на этапе в его полной воле. Кроме того, среди сопровождаемых священников у него есть личный враг, которого он жаждет убить и в конце концов убивает по-зверски – топором.

К сожалению, этот сюжет многих не тронет: «Подумаешь, какие-то тёмные мужики на попов разозлились сто лет назад!» … И духовный смысл рассказа останется непонятым. Ведь мы за двадцатый век уже так «закалили» себя, что нам ничего не страшно. В наше время мы являемся свидетелями множества диких преступлений, источником которых является не роковая ошибка, а демоническая греховная страсть, которая требует выхода. Это и постоянные террористические акты, это и разбойные нападения, это и убийства в быту даже своих друзей и родственников, включая родителей и детей. Телевидение с готовностью даёт широкую картину всех этих ужасов.

Но попробуем хотя бы мысленно выбраться из этого привычного чёрного потока событий и, освободившись, остановиться, чтобы проникнуть вглубь своей души. Что там? Больно? Стыдно? Страшно!… Только после осознания своей собственной греховности можно трезво смотреть на мир и на нашу современную литературу.

Рассказ С. Мишнева начинается с описания восхода солнца и утренней зари, которые для неравнодушного сердца кажутся вестниками Божий благодати:

«Над гарью, как над остывшей адовой сковородой, рождался день; неуловимый свет сражался с неуловимой тьмой: начали слезиться на востоке звезды, розоветь небосвод. Словно подпираемое золотистыми мечами, приподнялось над землей отблескивающее медью солнце и застряло в черных просветах обгорелых лесин; и всеми красками заиграла апрельская заря. Свет умыл протаявшие в сугробах выскири, будто расправил скрючившиеся за ночь корни-веревки, что добросовестный работник матери Вселенной. Без отдыха побежал по чаще леса, радостный и веселый».

Такое начало рассказа, далее изображающего мистическую бездну человеческой греховности, является сильным средством отчуждения от этого греха, потому что картина радостной и весёлой утренней зари является заветом того, что Бог есть, Его благодать изливается на русскую землю, которая в эпоху гражданской междоусобицы, по словам писателя, подобна гари, остывшей адовой сковороде. Ведь в это благодатное утро по русской земле гуляют каиновы внуки, из-за злобной зависти и жажды «справедливости» готовые на убийство своих братьев.

Главный герой рассказа Губин — один из них. На первый взгляд кажется, что образ этого человека имеет только историческое значение. Да, в революционных событиях сто лет назад принимали участие не только самоотверженные борцы за народное счастье, которые не боялись пожертвовать собственной жизнью, но и активные «борцы» за свою личную удачу и шкурный интерес. Основной чертой таких «борцов» была страшная жестокость, порождённая удивительной трусостью, вечным жутким страхом перед честными и мужественными людьми. Это был мистический страх перед Истиной. Именно к такому типу людей и относится Губин. Он всю свою жизнь завидовал своему родственнику дьякону, страшился его духовной силы и чистоты. И к этому мистическому страху прибавилась ещё бесовская боязнь, что начальство узнает о том, что этот арестованный священнослужитель – его довольно близкий родственник. И тогда он лишится своей должности и хорошего заработка. Ничего нового! Губин повторил грех Каина.

Если поразмыслить над современными событиями последних тридцати лет, то можно увидеть множество таких же губиных, творящих свой жестокий и неправый суд над невинными людьми, которые оказались по каким-то причинам в их власти. Девиз таких людей: «Пусть погибнет тот, кто нам мешает!» И речь здесь идёт не только о бандитах. Губины встречаются в любом слое современного общества, будь то чиновник, полицейский или врач, учитель, воспитатель детского сада, мать, отец, брат… (телевидение наполнено такими примерами). Вот это самое страшное! Губины множатся обычно в те исторические эпохи, в которых царит хаос и произвол, будь то революции и гражданские войны или анархия «перестроек», имеющих тёмные причины и цели.

Не зная Бога и Его отцовской благодати, мы беззащитны перед тёмными силами зла: властолюбивы, необоснованно гневливы и самонадеянны или, наоборот, трусливы и равнодушны. Именно поэтому нам нужна духовная прививка, защищающая нас от демонической силы греха. Священное Писание, творения святых отцов дают нам необходимые средства для борьбы со злом в себе. Приведу для примера слова Тихона Задонского, нашего великого святителя, жившего в XVIII веке, которые он произнёс с духовной силой и болью: «Язва неисцельная — грех, которая совесть нашу уязвляет, мучит и снедает!» «Видите, коль великое зло есть грех, зло, паче всякого зла злейшее. О, воистину, лучше нагому ходить, нежели грешить: лучше в пленении и в темнице сидеть, нежели грешить; лучше в ранах и во всякой болезни быть, нежели грешить; лучше света не видеть и во тьме сидеть нежели грешить; лучше ругание, посмеяние, укорение, поношение, биение и раны терпеть, нежели грешить; …Понеже всякое тое зло мучит тело едино, и мучит только временно, смерть бо всему злостраданию конец полагает; тут всякое бедствие кончится. Но грех и тело, и душу мучит, и во веки без конца будет мучить» [4, с. 231].

Станислав Мишнев в своём рассказе с художественной убедительностью, на языке образов, говорит нам об этом же.

Другой герой рассказа – крестьянин Гаврила – проходит через искушение отомстить Губину за преступление. Он избивает убийцу и в гневе собирается задушить его, но его самосуд останавливает старый священник, один из арестованных: – Сынок, – тихо раздалось сзади, – Будь выше тирана. Господи, смилуйся над нашим воздыханием, допусти до Таинства примирения с Тобой. Слова старца-мученика остановили новое преступление и спасли Гаврилу от участи убийцы. Он лишь обезоружил Губина и лишил его власти над гонимыми по этапу людьми. Таким образом, писатель показал бессилие греха перед духовной силой старого священника, способного остановить другого человека, одержимого искушением мести.

Искушение как дорога к греху и как путь к спасению

В современном обыденном языке слово искушение сохранило только два значения: ‘действие по глаголу искусить — искушать’ и ‘соблазн’. Только как устаревшее в словаре указано значение ‘испытание, искус’, а искус — это ‘серьёзное испытание; длительная и трудная проверка чьих-либо качеств’ [МАС, 1, с. 680]. Между тем, это якобы устаревшее значение до сих пор имеет широкое употребление в устной речи православных людей, а также в духовной литературе. Именно искушение в православном его понимании лежит в основе сюжетов не только многих житий святых, но и современных рассказов, повестей и романов. Так, главный герой повести А.А. Цыганова «Защитник отечества» [5], Саня Орлов, проходит через множество искушений и, подобно былинному герою, выходит из них победителем – спасает других и сам спасается.

Поскольку эта повесть написана по канонам духовного реализма, то все тяжёлые испытания (то, что ранее называли искусом), которые выпали на долю Сани Орлова, имеют духовный смысл. Действительно, ранее в славянском искушать значило ‘испытывать, познавать’, а искусить — ‘прельстить, соблазнить, обмануть’, ‘испытать’; соответственно искусный значит ‘испытанный, опытный’ [ПЦСC, с. 227]. Что же познал главный герой, проходя духовный искус в последовательном ряду искушений? В чём он стал опытным, какой опыт приобрёл?

Как пишет святитель Тихон Задонский, искушения бывают разными: «Искушения ко злу, или прельщение, бывает или от диавола, который всяким образом ищет нас уловить, прельстить, ко греху привести и погубить; или от плоти, которая страстьми и похотьми берет нас; или от мира, который прелестию, суетою и соблазнами ко злу поощряет нас» [4, с. 409]. В молитве «Отче наш» мы просим: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

Вологодскому писателю А.А. Цыганову в своей повести «Защитник отечества» удалось раскрыть духовную суть происшествий, случившихся с его главным героем, показать, откуда берутся искушения, в чем их опасность и как её избежать, чтобы не погубить свою душу. В начале повести Саня Орлов предстает как честный, но ещё неискушенный человек, которому еще только предстоит познать козни тёмных сил в человеческой душе и увидеть своё бессилие перед ними в силу своей неосознанной греховности. Колян – непосредственный начальник Сани по полицейской службе – угощает его пивом во время дежурства, а затем на служебной машине по пьяной неосторожности сбивает на шоссе прохожего. Думая, что он мёртв, сослуживцы в панике уезжают, одержимые бесовским страхом расплаты. Через какое-то время они возвращаются на место преступления и обнаруживают исчезновение потерпевшего. Саня, как честный человек, предлагает сообщить о случившемся в полицию, однако начальник нагоняет на него страху, и он, как духовно неискушенный человек, ему подчиняется. Начинается своеобразное «стояние в грехе»: если первый раз Колян чуть не убил человека по неосторожности, то теперь он хочет найти этого несчастного и уже осознанно убить, чтобы никто не узнал о его первом преступлении. Греховные помыслы начальника приводят Саню в смятение, но у него нет сил бороться, душа его еще не готова к этому. Однако, как говорил святитель Тихон Задонский, Господь никогда не оставляет человека в искушении [4, с. 414-415]. Так произошло и с молодым героем. Начальник Колян посылает Саню следом за учителем, которого они сбили и который, несмотря на травму, находит в себе силы поехать в паломничество к святому Серафиму Саровскому в Дивеево. Поездка эта переродила молодого полицейского, дала силы бороться со страшным искушением и уберегла от убийства. Вместо того чтобы отравить учителя (по замыслу его сослуживца Коляна) Саня полюбил его. Он увидел глубоко верующего, сильного духом человека. Описанный достоверно ключевой эпизод является символическим: молодого человека спасает именно его предполагаемая жертва, когда Саня тонет в реке. Человек, по бесовскому наваждению готовый к убийству, вдруг духовно прозревает и приходит в трепет от собственных греховных помыслов. Здесь уместно снова обратиться к поучениям святителя Тихона: «искушения научают терпению, и при буре искушений следует утверждать в сердце любовь, которая и спасет от падения и гибели» [4, с. 414-415]. Пребывание в монастыре и приобщение к святыне, знакомство с православными людьми окончательно преображают душу молодого человека. Таким образом, Саня Орлов приобретает духовный опыт, душа его раскрывается и очищается от греховным помыслов, посеянных Коляном, а исходно – врагом рода человеческого. Во второй части повести этот герой успешно проходит через новые тяжелые испытания его силы воли и нравственной стойкости. В заключение лукавый готовит самое тонкое искушение – гордыней и обещанием земных благ. Но и здесь Орлов выстоял.

Следуя святоотеческой традиции, святитель Тихон считает, что искушения полезны для исцеления души. Они помогают познать самого себя, свою греховность, раскрывают внутреннее состояние сердца. Только познав свои грехи, человек сможет их победить. «Совершенствование невозможно без искушений», — говорит святитель [4, с. 409]. Именно эта духовная сторона понятия искушение и раскрывается в сюжете повести А.А. Цыганова «Защитник отечества».

Литература

Архимандрит Рафаил (Карелин). Мистическая сущность греха //

Архимандрит Рафаил (Карелин). О вечном и преходящем. М.: Полиграф АтельеПлюс, 2011. – 592 с. – С. 32-36.

Священник Павел Флоренский. Рассуждения на случай кончины

отца Алексея Мечева // Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырех томах. Том 2. – М.: «Мысль», 1994. – С. 591- 621.

Священник Павел Флоренский. Записки о христианстве и культуре

// Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырех томах. Том 2. – М.: «Мысль», 1994. – С. 547-560.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям

святителя Тихона Задонского. – М., 1996.

Цыганов А.А. Защитник отечества // Цыганов А.А. Помяни моё

слово: проза наших дней / Александр Цыганов; [ред. В.Н. Бараков]. – Вологда: Полиграф-Периодика, 2018.

Мишнев Станислав. Этап на Песь-Берест // Сайт «Вологодский литератор» https://literator35.ru/ (дата обращения 10.9. 2018).

Словари

Полный церковнославянский словарь. Сост. Г. Дьяченко. — М.: «Посад», Издательский отдел Московской Патриархата, 1993. – 1120 с. — ПЦСС

Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981. – Т. 1. 689 с. – МАС

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА

По всем признакам, этим летом мы окончательно сошли с ума. Если неврозом страдали, как насморком, время от времени, то с лета нас стало трясти постоянно и по-настоящему. Сначала наблюдалось легкое футбольное помешательство, потом пенсионные душевные страдания на фоне нервного потрясения и, как апофеоз шизоидности – всеобщая потеря ориентации во времени, пространстве, финансах и в способности мыслить хотя бы на уровне младших классов. Даже я теперь знаю, что не только у московских полковников полиции есть миллиарды – в золоте, как в мусоре, роются, оказывается, и столичные смехачи, и главные редакторы газет, издающихся, опять же, в златоглавой. На массовый психоз, вероятно, повлияла ещё и московская жара, но ведь на юге палило куда сильнее, однако как-то не сказалось… Видно, даже солнце запричитало по-чеховски: «В Москву! В Москву!»

И началось!.. Актрисы с упоением принялись скакать по библиотечным столам, генералы, — совсем как в младшей группе детского сада, — призывать к поединку «на кулачках» обидчиков, боксеры – рэперов, а изначально неприметные сотрудники разведки вдруг стали ходить по Англии парами, подозрительно дружно взявшись за руки… Да-да, это она, заключительная часть Марлезонского балета для буйно помешанных под названием «Сага о Скрипалях». И Петров и Васечкин…извините, Петров и Боширов – в финале представления!

Кстати, Боширов или Баширов? После открытия в Москве (опять Москва!) мемориальной доски с надписью: военочальник, терзают смутные сомнения: а не вкралась ли в фамилию (или псевдоним) полоумного разведчика, разбрызгивающего направо и налево яд из женского флакона, ещё одна, теперь уже непростительная, ошибка?

А ведь впереди ещё осеннее обострение!.. Митинги в сентябре, новые американские санкции в октябре, да ещё Набиуллина скоро вернётся из делового отпуска и что-нибудь такое предложит, что не только рубль – земля пошатнётся!.. Герман Греф, например, сказал, что сдавать родителей в богадельню – выгодно и престижно… Жуть! Фильм ужасов!

Хотел последовать совету батюшек: наложить на себя крестное знамение и окропить макушку святой водой, как вдруг пришли вести из Стамбула. Оказалось, что теперь и патриархи могут того… призвать к самоубийству православных на Украине, организовав Единую Поместную Православную Украинскую Церковь, сокращённо: ЕППУЦ!

Всё, приехали. Даже там, в сакральной сфере, где, казалось бы, сотни лет всё делается благочестиво и благочинно, наступает полный еппуц, прости Господи… Остаётся только процитировать слова героини из мультфильма советского времени, в котором, в отличие от нашего, чувство юмора было ещё нормальным, здоровым и без симптомов шизофрении:

— А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах! Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я сошла с ума… Какая досада!

(http://rospisatel.ru/barakov-obostr.htm)

ТРИ СЛОВА

«Где найти слова, которыми определялась бы личная и литературная судьба Александра Цыганова?» – думал я, собираясь на встречу с его новой книгой. А потом, перечитывая рассказы и повести, тщательно подобранные и размещённые в ней по особому авторскому плану, воскликнул: «Так вот же они!»

В рассказе «Моя душа» нашёл первое слово: ДУША. Душа, способная к состраданию (потому что страдала сама). Только она помогла отряднику Цыплакову из повести «Вологодский конвой» выстоять и не потерять веру в Бога и людей.

В коротком рассказе под названием «Светло и ясно» открылось другое слово: ПАМЯТЬ. Светлая и ясная память о жизни, которую хранят герои его произведений и делятся этим светом с нами.

И третье слово: ЛЮБОВЬ – в рассказе «Три свечи». Эпиграфом к нему стала цитата из бессмертного творения А. Беляева «Человек-амфибия»:

— Я пришёл сказать, что люблю тебя.

— Так, значит, это любовь с первого взгляда?

— А разве бывает другая любовь?

И в этом же рассказе Цыганова все три слова слились воедино:

«Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память».

Да будет так!..

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПИСАТЕЛЯ-РЕАЛИСТА

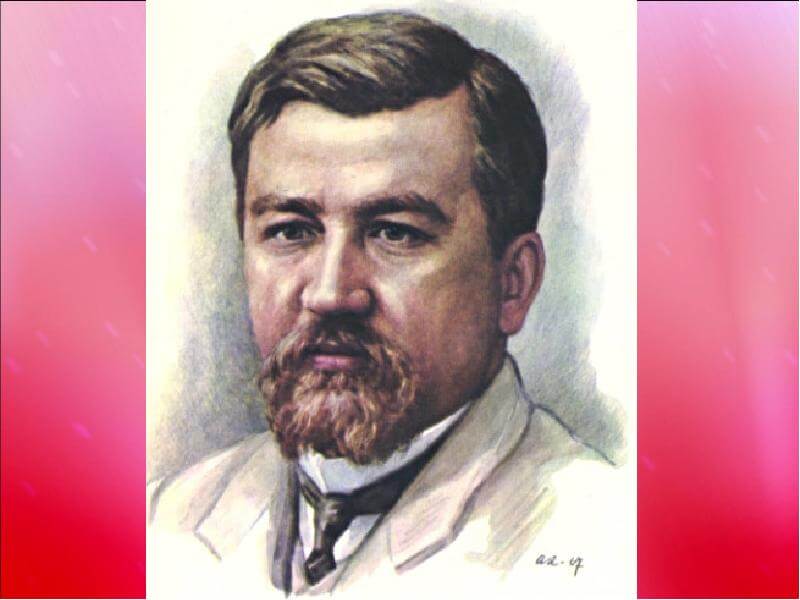

Куприн не относился к писателям, склонным к теоретизированию, к обобщению личного творческого опыта, тем не менее он в зрелые годы выработал для себя ряд непреложных эстетических принципов,

которыми и руководствовался до конца своей литературной деятельности. Понять суть этих принципов можно, знакомясь с критическими статьями писателя (а Куприн был незаурядным

литературным критиком, и приходится пожалеть, что эта сторона его деятельности не изучена до сих пор), с его письмами к начинающим авторам, содержащими оценку отдельных произведений и

конкретные литературные советы.

Один из таких авторов попытался, ещё при жизни Куприна – в 1927 году – изложить в последовательном порядке те «десять заповедей», соблюдение которых Куприн считал обязательным

для писателя-реалиста. Эти десять заповедей были сформулированы Куприным во время встречи с начинающим автором вскоре после появления «Поединка», то есть в 1905 году. Так как журнал, в

котором были воспроизведены эти «заповеди», давно уже стал библиографической редкостью, мы считаем целесообразным воспроизвести их целиком.

Вот эти «десять заповедей»:

Первое. Если хочешь что-нибудь изобразить… сначала представь себе это совершенно ясно: цвет, запах, вкус, положение фигуры, выражение лица… Никогда не пиши: «какой-то странный цвет» или «он как-то неловко вскрикнул». Опиши цвет совершенно точно, как ты его видишь. Изобрази позу или голос совершенно отчетливо, чтобы их точно так же отчетливо видел и слышал читатель. Найди образные, незатасканные слова, лучше всего неожиданные (у самого Куприна: «девушка пахла молоком и арбузом». – В. А.). Дай сочное восприятие виденного тобою, а если не умеешь видеть сам, отложи перо…

Второе. В описаниях помни, что так называемые «картины природы» в рассказе видит действующее лицо: ребенок, старик, солдат, сапожник. Каждый из них видит по-своему. Не пиши: «Мальчик в страхе убежал, а в это время огонь полыхнул из окна и синими струйками побежал по крыше».

Кто видел? Мальчик видит пожар так, а пожарные иначе. Если описываешь от своего лица, покажи это свое лицо, свой темперамент, настроение, обстоятельства жизни. Словом, ничего «внешнего», что не

было бы пропущено «сквозь призму» твоей индивидуальной души или кого-нибудь другого. Мы не знаем «природы» самой по себе, без человека.

Третье. Изгони шаблонные выражения: «С быстротой молнии мысль промчалась в его голове…», «Он прижался лбом к холодному стеклу…», «Пожал плечами…», «Улица прямая, как стрела», «Мороз пробежал по спине», «Захватило дыхание», «Пришел в бешенство…» Даже не пиши: «поцеловал», а изобрази самый поцелуй. Не пиши: «заплакал», а покажи те изменения в лице, в действиях, которые рисуют нам зрелище «плаканья». Всегда живописуй, а не веди полицейского протокола.

Четвертое. Красочные сравнения должны быть точны. Улица не должна у тебя «смеяться».

Изображай гром, как Чехов, – словно кто прошелся босыми ногами по крыше. Полная и нетрудная наглядность. Ничего вычурного.

Пятое. Передавая чужую речь, схватывай в ней характерное: пропуски букв, построение фразы.

Изучай, прислушивайся, как говорят. Живописуй образ речью самого говорящего. Это одна из важнейших красот… для уха.

Шестое. Не бойся старых сюжетов, но подходи к ним совершенно по-новому, неожиданно. Показывай людей и вещи по-своему, ты – писатель. Не бойся себя настоящего, будь искренен, ничего не выдумывай, а подавай, как слышишь и видишь.

Седьмое. Никогда не выкладывай в рассказе твоих намерений в самом начале. Представь дело так, чтобы читатель ни за что не догадался, как распутывается событие. Запутывай и запутывай, забирай читателя в руки: что, мол, попался? И с тобой будет то же. Не давай ему отдохнуть ни на минуту. Пиши так, чтобы он не видел выхода, а начнешь выводить из лабиринта, делай это добросовестно, правдиво, убедительно. Хочешь оставить в тупике, разрисуй тупик вовсю, чтобы горло сжалось. И

подай так, чтобы он видел, что сам виноват. Когда пишешь, не щади ни себя (пусть думают, что про себя пишешь), ни читателя. Но не смотри на него сверху, а дай понять, что ты и сам есть или был таков.

Восьмое. Обдумай материал: что показать сначала, что поcле. Заранее выведи нужных впоследствии лиц, покажи предметы, которые понадобятся в действии. Описываешь квартиру – составь ее план, а

то, смотри, запутаешься сам.

Девятое. Знай, что, собственно, хочешь сказать, что любишь, а что ненавидишь. Выноси в себе сюжет, сживись с ним. Тогда лишь приступай к способу изложения. Пиши так, чтобы было видно, что ты

знаешь свой предмет основательно. Пишешь о сапожнике, чтобы сразу было видно, что ты знаешь, в сапожном деле не новичок. Ходи и смотри, вживайся, слушай, сам прими участие. Из головы никогда

не пиши.

Десятое. Работай! Не жалей зачеркивать, потрудись «в поте лица». Болей своим писанием, беспощадно критикуй, не читай недоделанного друзьям, бойся их похвалы, не советуйся ни с кем. А главное, работай, живя. Ты – репортер жизни. Иди в похоронное бюро, поступи факельщиком,

переживи с рыбаками шторм на оторвавшейся льдине, суйся решительно всюду, броди, побывай рыбой, женщиной, роди, если можешь, влезь в самую гущу жизни. Забудь на время себя. Брось квартиру, если она у тебя хороша, все брось на любимое писательское дело… Кончил переживать

сюжет, берись за перо, и тут опять не давай себе покоя, пока не добьешься, чего надо. Добивайся упорно, беспощадно…»

Источник:

Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн: Критико-биогр. очерк. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1972. –

С. 155-158.

Смотрите также «Литературно-профессиональный кодекс А. Куприна»:

http://mspu.org.ua/pulicistika/3210-literaturno-profe..

http://uchitelslovesnosti.ru/load/personalnyj_ugolok_..

9-1-0-336

http://рустрана.рф/article.php?nid=33960

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d7/e2/d7e24d7b-0..

#Библиобус #Книги #Чтение #Литература #День_в_истории #Куприн #заповеди #7сентября

(https://vk.com/literatorvol?w=wall-117722970_30751%2Fall)

ОБЪЕДИНЕНИЕ

РУССКАЯ ГРУСТЬ (О повести В.И. Белова «Невозвратные годы»)

«Блажен, чья душа отзовётся

На грустные звуки Небес».

Иеромонах Роман (Матюшин)

Грусть звучит уже в самом названии повести В.И. Белова – «Невозвратные годы». А сколько в тексте этой повести слов и выражений, так или иначе отражающих сердечную печаль автора: грустный, грустно, горечь, огорчение, боль, печаль, печальный, тоска, тужить, жалеть, плакать, увы; ноет что-то в груди, горловой спазм, горькое чувство, горечь душит …

В.И. Белов – продолжатель традиций русской классической литературы, о грустной красоте которой писал В.Г. Белинский: «Русскому духу, более чем какому-нибудь другому из творческих духов европейских народов, пришлось создать тип красоты грустной» [Цит. по: 4]. Известный историк русской литературы С. А. Венгеров назвал нашу литературу «великой совестью века» в своей речи «В чем очарование русской литературы XIX века?», которую он произнёс 22 октября 1911 года на праздновании столетнего юбилея Общества Любителей Российской Словесности. Одним из главных источников ее очарования, по его мнению, является «Великая Печаль ее». Он так раскрывает эту мысль: «Мне представляется, что эта Великая Печаль, разлитая по всей новой русской литературе, находится в тесной органической связи со всем русским национальным характером. Грустен русский пейзаж, по которому, однако так тосковал Некрасов среди роскошной природы юга. Грустна русская песня, «подобная стону», по определению того же Некрасова. Но в этой грусти есть красота несказанная» [4]. При этом С. А. Венгеров замечает: «Но ни в коем случае Великую Печаль, великую тоску русской литературы не следует смешивать с унынием. Уныние — начало мертвящее, а русская печаль — начало творческое. Как мне уже пришлось заметить в другом месте, Великую Печаль русской литературы лучше всего назвать прекрасным старинным словом печалование, которое заключает в себе представление о деятельной любви и действенной заботе» [4].

Широко известны слова о русской грусти Фридриха Ницше: «Я обменял бы всё счастье Запада на русский лад быть печальным» [6: 796].

Однако ни С. А. Венгеров, ни Ф. Ницше не указывают на главный источник грусти как характерной черты русской литературы. А она заключается в том, что русский национальный характер и русская культура формировались в условиях тысячелетней православной веры народа. Источником грусти стало глубокое осознание несоответствия жизни человека христианскому идеалу, смирение перед Богом, то, что в Евангелии называют «нищетой духа». Именно в этом видел Тихон Задонский, великий святитель России, суть русской грусти: «Печаль христианская истинная есть печалитися о том, что христиане высокое и небесное звание имеют, но того звания достойно ходити не могут, немощию плоти воспящаеми» [7: 674]. При этом он оценивает подобное состояние души как спасительное: «Сия печаль им полезна и Богу благоприятна есть, яко «жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19). Таковая печаль нужна есть всякому христианину, яко таковою печалью исправляется и обновляется растленное естество» [7: 674]. Святитель Тихон противопоставляет печали уныние, которое он считает «искушением вражеским» и строго порицает: «Уныние есть нерадение о душевном спасении». «Уныние закрывает сердце, не дает ему принять слово Божие». «Бог ожидает от христианина подвига, а не уныния в искушении» [7: 1057].

Глубокий смысл русской грусти раскрыл В.О. Ключевский в статье «Грусть», посвященной поэзии М.Ю. Лермонтова: «Христианин растворяет горечь страдания отрадною мыслью о подвиге терпения и сдерживает радость чувством благодарности за незаслуженную милость. Эта радость сквозь слёзы и есть христианская грусть, заменяющая личное счастье. <…> Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т.е. Воле Божией. Это – русское настроение, не восточное, не азиатское, а национальное русское» [5: 439, 444]. Через сто лет эти мысли в поэтической форме выразил Ю.П. Кузнецов в стихотворении «Серафим» (1997 год):

Души рассеянная даль,

Судьбы раздёрганные звенья.

Разбилась русская печаль

О старый камень преткновенья.

Желает вольный человек

Сосредоточиться для Бога.

Но суждена ему навек

О трёх концах одна дорога.

Песок и пыль летят в лицо,

Бормочет он что ни попало.

Святой молитвы колесо

Стальные спицы растеряло.

А на распутье перед ним

На камне подвига святого

Стоит незримый Серафим —

Убогий старец из Сарова.

Мысли о том, что грусть – это русское национальное настроение, встречается у многих писателей и поэтов советского периода. В 1964 году современник В.И. Белова, талантливый поэт Борис Примеров, в своем стихотворении говорит:

Как напишут, не знаю,

Но напишут про грусть,

Что вошла навсегда

В моё сердце, как Русь.

Без неё нет поэта,

Песни собственной нет.

<…>

Поэт даже рифмует эти ключевые слова – грусть [грус′] – Русь.

Русская грусть стала нравственным правилом, определяющим мировоззрение и художественный стиль В.И. Белова. Ее голос звучит в повести «Привычное дело» (и здесь уже в самом подтексте названия), в трилогии «Кануны», «Год великого перелома» и «Час шестый», «Пропавшие без вести». Мы не будем в этой статье специально рассматривать политические и социальные причины трагедии русского народа в XX и в начале XXI века. Об этом написано много горького и гневного, в том числе и самим Беловым. Основное внимание мы обратим на те нравственные правила, которые сформировали художественный стиль писателя. Этот стиль В.И. Белова можно определить так: «Нежность грустная русской души». Этими поэтическими словами С.А. Есенин, певец русской грусти, выразил своё отношение к Родине. Эти слова точно соответствуют и художественному миросозерцанию В.И. Белова.

В повести «Невозвратные годы» писатель обращается к воспоминаниям детства и к трудной судьбе крестьян – его земляков. Отметим, что в целом тональность этой повести скорее грустная, нежели печальная, кроме отдельных ее частей. Светлой грустью овеяны воспоминания о младенческих годах, о близких родственниках, о деревенском быте и даже о драматических событиях детства. Это особенно видно, когда сравниваешь эту повесть с другой книгой В.И. Белова – «Пропавшие без вести», написанной в начальные годы перестройки в конце XX века. В ней автор подводит своеобразный печальный итог в истории крушения народной крестьянской жизни. Эта книга полна безысходной тоски и даже отчаяния: «Любой, вернее каждый дом обычен в своем безбрежном, неосознанном даже страдании, в своем трагизме. Тут даже нечего выбирать. Бери любую деревню, начинай с краю и описывай» [3: 34]. Но и здесь в самом отчаянно горестном рассказе «Без вести пропавшие» В.И. Белов находит в себе силы обратиться к созерцанию красоты и святости родной земли и в это счастливое мгновение утешиться душой: «Три года я с помощью своих друзей Анатолия Заболоцкого и Валерия Страхова спасал то, что осталось от нашей церкви. Однажды ранним утром, когда устанавливал самодельный дубовый крест, стоя на качающихся лесах, я взглянул окрест… То, что я увидел, никто не видел не менее ста тридцати лет. Птицы летали не вверху, а внизу. Подкова озера, окаймленная кустами и мшистыми лывками, оказалась маленькой и какой-то по-детски беззащитной. Вода без малейшего искажения отражала голубизну бездонного неба. Все вокруг было в солнечном золоте, в утреннем зеленом тепле, в тишине и в каком-то странном и даже счастливом спокойствии» [3: 36].

Однако и в этот счастливый момент, когда храм восстановлен и венчается крестом, а созидающий его человек с его высоты созерцает родную землю, и в этот счастливый момент ему, русскому человеку, дано понять, насколько шатко его счастье и как краток его покой: «И вдруг … Крохотная площадка, на которой я стоял, и четыре жиденькие, сколоченные из обрезной сороковки стойки вздрогнули, накренились. Холодный и резкий вихрь сильно ударил откуда-то с юга. Он с минуту, может быть, с полминуты давил на меня, свистя в моих не очень надежных высотных сооружениях. Затем сбросил на крышу храма обрезок доски и пропал, исчез так же неожиданно, как появился. Изумленный, даже не успев испугаться, я стоял на коленях и держался за крест, который только что закреплял в гнезде. … Что это было? Не знаю и до сих пор. Одно знаю твердо и ясно: в моем рассказе нет ни слова вымысла, как в небе в то утро не было ни единого облачка» [3: 36-37]. В эту живописную картину, которая наполнена также и музыкальным звучанием, вплетается символическим мотив тщетности наших человеческих дел без спасительной силы Креста.

Крест, на котором был распят Иисус Христос – Спаситель и Утешитель, спасает человека от гибели. С этой мысли, которая выражена прикровенно, начинается и повесть «Невозвратные годы». Автор рассуждает о том, что основное настроение книги воспоминаний ему хотелось бы передать эпиграфом – словами А.С. Пушкина из стихотворения «Птичка»: «Я стал доступен утешению; За что на Бога мне роптать?» [2: 3]. Однако уже через две страницы В.И. Белов пишет: «Теперь <…> я четко осознаю трагичность каждой человеческой жизни. Для меня самоочевидна эта трагичность, независимо от жизненной продолжительности» [2: 6].

Вот она русская грусть, будь то поэзия А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова или проза В.И. Белова! Это именно такая грусть, какой ее прозорливо определили святитель Тихон Задонский, а затем историк В.О. Ключевский в приведенных выше словах [5: 439]. В повести «Невозвратные годы» писатель осмысливает человеческую жизнь в этом ключе. Радость и грусть всегда рядом в его воспоминаниях о детстве. Даже в его юношеских стихах, которые В.И. Белов упоминает здесь, они стоят рядом: «Родился усталым и грустным, веселым и сильным умру» [2: 10]. Смысл этих строк писатель связывает с православным представлением о подвиге святых, которые духовно побеждают не только тяготы земной жизни, но и саму смерть: «По своему опыту знаю, ощущаю, как годы прессуются во временные пласты. Эти пласты давят на человека в настоящем. Мне кажется, они и будут давить, пока человек жив, пока способен ощущать физическую тяжесть. И тем сильнее, чем дольше человек живет. (Правда, у монахов такая тяжесть, по моим предположениям, из физической медленно преобразуется в духовную, а у святых физическая вообще истлевает …)» [2: 9-10]. В акафистах, посвященных Богородице, есть созвучная этим мыслям писателя строка: «Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, несумненною надеждою нас увеселяющая» [1: 6-7].

Писатель печалится о несовершенстве жизни своих земляков, о том, что, по слову святителя Тихона, «христиане высокое и небесное звание имеют, но того звания достойно ходити не могут, немощию плоти воспящаеми» [8: 764]. А главная немощь плоти, и не только плоти, но и духа, у земляков – пьянство, которое особенно сильно поразило русского крестьянина после страшной войны, тяжелого колхозного труда, а затем «перестройки». В.И. Белов грустно размышляет о разных сторонах нашей неустроенности: о несправедливом притеснении колхозников и их несвободе, о гибели мужского населения деревень на фронте, о нищете и голоде в военную и послевоенную пору, об утрате православной веры и разрушении храмов, а в последние годы – о гибели деревень, сельского хозяйства и традиционной крестьянской культуры, о бегстве крестьян в города. И всё это на фоне телевизионного веселия и бесконечных праздников плоти, а не души. Невольно опять вспоминается С.А. Есенин:

Друзья! Друзья!

Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении весёлом!

Эта русская грусть о правде жизни — характерная особенность нашей жизни и литературы. Известный философ Владимир Соловьев писал более ста лет назад справедливые слова: «Помимо внешних благ, о которых должно заботиться государство, народ наш хочет еще совсем другого. Он хочет правды, т.е. согласия между действительною жизнью и той истиной, в которую он верит [7: 331].

К сожалению, за годы богоборчества в XX веке вера в Иисуса Христа как в Истину перестала быть всенародной, что привело к раздроблению народного самосознания. Об этом также печалится В.И. Белов. Он неоднократно обращается к одной мысли: «Писателем я стал … не из удовольствия, а по необходимости, слишком накипело на сердце, молчать стало невтерпеж, горечь душила» [2: 57]. Размышляя о своей неизбежной кончине, писатель со скорбью говорит сам себе: «Не спеши … Когда ты выплачешь всю горечь, выскажешь всю обиду за свой народ, тогда тебе ничего не останется, как умереть. И умрешь, потому что нечего будет делать. А выскажешь ли так много, выплачешь ли?…» [2: 23].

Главным источником духовной силы, не позволяющей писателю впасть в уныние и безысходность, была живая, неутраченная, связь со своим крестьянским родом и идеалами Святой Руси. Автор с грустью и любовью вспоминает своих родных – мать, отца, крестных, братьев, сестер, односельчан: «И плачу, и молюсь по ним, и все время поминаю их родные бессмертные души» (выделено В.И. Беловым) [2: 170]. Особенно дороги автору воспоминания о бабушке Фомишне, которая безропотно и мудро управляла домашним хозяйством большой семьи, нянчила, а главное — воспитывала внуков. Светлой грустью веет от этих воспоминаний: «Звучат, звучат в моей душе молитвенные и колыбельные мелодии бабушки Фомишны. Поскрипывает подвешенная на березовом очепе драночная зыбка … Прядет Фомишна куделю и качает, качает ногой за веревочку, привязанную к черемуховому облучку. Напевно, слегка печально, тихо Фомишна поет «Утушку»: Утушка да луговая, Где же ты, где ночевала?…» [2: 63]. Печальной была вдовья судьба многих крестьянок: «То, что она (Фомишна), как и моя мама, осталась вдовой, было, по-видимому, делом отнюдь не случайным: почти все деревенские женщины, которых я помню, были вдовами …» [2: 14]. Не дождалась Александра Фоминишна и сына, погибшего в войну на берегу смоленской реки Царевич. Могила бабушки затерялась среди других безымянных холмиков деревенского кладбища. С печалью В.И. Белов говорит: «И сейчас я тщетно ищу это место, ищу и не могу найти». Только звучат в душе теплые бабушкины слова, с любовью обращенные к внуку: «Батюшко, батюшко …» [2: 17].

С художественной проницательностью В.И. Белов воспроизводит духовный облик своих родственников из соседней деревни Алферовской – «род Перьят». Запомнились они односельчанам тем, что «были Перьята слишком «простые», совсем бесхитростные. <…> Рассказывали, что даже хлебный амбар у них не запирался: Перьята надеялись то на Бога, то на чистую совесть земляков. <…> Особенно любили у Перьёнка гостей. Родственников или чужих, это было для них не так уж и важно. В праздники или в будни, тоже не так важно» [2: 38]. Писатель грустит об ушедших крестьянах-праведниках и затем делает обобщение: «Рассказывая сейчас про этот род, я думаю о России. Вернее, о Святой Руси, воспетой Некрасовым, Блоком, Тютчевым, Твардовским» [2: 46]. В.И. Белов предполагает, что такие натуры жили в этом краю не случайно: «О, как богат этот участок Святой Руси! Богат историческими событиями … А сколько русских святых подвизалось в здешних местах …» [2: 68].

В повести В.И. Белова «Невозвратные годы» затронута грустная тема утраты в течение жизни целомудренного восприятия мира, свойственного младенчеству: «Оно состояло из радости, спокойствия, блаженства, полной гармонии и ещё чего-то необъяснимого и прекрасного» [2: 4]. К этой теме обращаются многие наши писатели. Отец Павел Флоренский, вспоминая детство, как богослов, осмысливает это состояние: «Детское восприятие преодолевает раздробленность мира изнутри. Тут утверждается существенное единство мира, не мотивируемое тем или другим общим признаком, а непосредственно ощущаемое, когда сливаешься душою с воспринимаемыми явлениями. Это есть мировосприятие мистическое» (Выделено П.Ф.) [8: 727]. Для В.И. Белова эти детские впечатления и чувства также были священными, поэтому он считает, что «первые, ещё неосмысленные впечатления, полученные в младенчестве и во время раннего детства, остаются главными на всю жизнь» [2: 4]. Со словами писателя перекликается и глубокое суждение Флоренского, когда он вспоминает свое мировидение в детстве: «И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, — ушло, а все-таки навеки со мной» [8: 690]. Все творчество В.И. Белова подтверждает справедливость этого нравственного закона нашей жизни.

В заключение еще раз вернемся к размышлению В.О. Ключевского об особенностях русской грусти, которые так свойственны прозе В.И. Белова: «Источник грусти – не торжество нелепой действительности над разумом и не протест последнего против первой, а торжество печального сердца над своею печалью, примиряющее с грустной действительностью» [с. 437]. Повести В.И. Белова «Невозвратные годы» свойственна грустная задумчивость, проникнутая этим «торжеством печального сердца над своею печалью». Н.А. Некрасов в свое время посвятил теме грустной задумчивости русского народа стихотворение «Тишина», в котором есть такие пророческие и многозначительные строки:

Над всей Россией тишина,

Но – не предшественница сна:

Ей солнце правды в очи блещет,

И думу думает она….

Литература

1. Акафист Пресвятой Богородице пред иконой её «Казанская». – Клин: Христианская жизнь, 2011. – 32 с.

2. Белов В.И. Невозвратные годы. – СПб.: Политехника, 2005. – 192 с.

3. Белов В.И. Без вести пропавшие. Рассказы и повесть. – Вологда, 1997. – 192 с.

4. Венгеров С.А. В чем очарование русской литературы XIX века? // Венгеров С.А. Собрание сочинений, т. IV, 1919 г. OCR Biografia.Ru

5. Ключевский В.О. Грусть (Памяти М.Ю. Лермонтова, умер 15июля 1841 г.) // Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. / Сост., вступ. Ст. и примеч. В.А. Александрова. – М.: Правда, 1991. – 624 с. С. 427-444.

6. Ницше Ф. Сочинения в 2 т., М.: Мысль, 1990.

7. Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Том 1. Философская публицистика. М.: Изд-во «Правда», 1989. – 687 с.

8. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. – М., 1996.

9. Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. // Флоренский П.А. Имена. Сочинения. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 1998. – 912 с. С. 663-882.

«ПРОТИВНО, МЕРЗКО НА ДУШЕ. БОЛЕЕ ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО…»

Для начала вводим прогрессивную шкалу налогов, потом уменьшаем министерские зарплаты и высшего менеджмента, определяем обязательную норму прибыли, корпорациям которая должна быть потрачена в стране на создание новых производств и начинаем возрождать госсектор экономики. Это так на вскидку, а так путей много, но самый лучший, это правительство в отставку вместе с такими министрами.

Павел Матвеев29.08.2018 в 13:35

ЗАПАСАЕМСЯ СВЕТОМ

«Земля моя любимая, Вологодская!

Люди добрые, многотерпеливые, воины верные, трудолюбы извечные!

Говорок родной, окающий, милый сердцу моему!

Сосны красностволые, не гнущиеся ни перед какой бедой, берёзы — утешение души человеческой, заповедные вязы на Тёмном мысу, забывчивый Липин Бор, Угор Бобришный — горе и радость моё!

Бедные наши медведи и зайцы, жаждущие, как всё живое, доброты людской и ласки!

Мир вам всем! Мира и счастья желаю вам в новом году, бодрости и радостей, любви и согласия! Новой славы и новых свершений! Бог на помощь вам, труд на пользу! Да процветает земля, породившая и вырастившая нас, а мы — её надёжные и верные сыны навеки!

И я — ваш поэт. Я ныне живу со счастливым ощущением в душе, что в каждом городе на вологодской земле, в каждой деревне, в каждом лесном посёлке есть у меня близкие люди, родственники, хоть один, да есть. А вологодские литераторы, молодые талантливые прозаики и поэты — мои родные братья. Пусть им дружно живётся и хорошо пишется в новом году!

За ваше здоровье, матери и отцы и дети наши! С Новым годом!..»

Такими словами Александр Яшин прощался с земляками, словами любви, преданности, добрых пожеланий, которые остаются в силе на все времена и поколения. НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ.

Это новогоднее поздравление Александра Яшина своим землякам, напечатано первого января 1968 года в вологодской газете «Красный север». Через полгода — 11 июля 1968 года он ушёл в жизнь вечную. Его поэзия, во многом исповедальная, привела его к настоящей Исповеди и Причастию.

Почти все стихотворения Александра Яшина имеют не один, а многоуровневый смысл, более глубокий, чем просто сюжетный, описательный. Таково и его стихотворение «ЗАПАСАЕМСЯ СВЕТОМ».

Родился поэт на Вологодской земле, но литературную деятельность начинал в Архангельске — там вышла его первая книга стихов «Песни Северу». Он назвал её «пробой пера», но многие темы уже тогда были заложены в ней, так же как и в следующей книге «Северянка». И всё дальнейшее творчество его — это песни Северу, воспевание его: природы, людей, деревни, об укладе жизни которой он говорил более полувека назад на Мосфильме, где обсуждали его киносценарий по повести «Сирота», что о деревне надо говорить в стихах, в прозе, в театре, в кино — везде.

Ещё в 1960-м году Яшин написал удивительную повесть о последней жительнице деревни на Новозере, Устинье, прозванной Бабой-Ягой. Устинья впервые видела, как умирает целая деревня. Яшин тогда уже предвидел это, когда деревня ещё жила, ещё сеяла хлеб, лён, доила коров, рожала чу́дных детей, пела песни, сочиняла частушки, пряла пряжу, ткала половики, водила хороводы на деревенских угорах, носила яркие домотканые и из ситца сшитые сарафаны — парочки, с которыми долго не хотела расставаться. Все эти впечатления вобрал в себя маленький мальчик Шура Попов. Всё это и стало Запасом Света, пронесённого им через всю жизнь.

И, конечно, природа. Любовь к ней родилась вместе с ним. И хотя природа северная, суровая, но такая, что он её называет «зелёной благодатью», она почти в каждом его стихотворении присутствует. Он признаётся ей в любви, тоскует вдали, как о человеке: «Тянет в край, где я родился, к детству»; «Больше не могу! Надо бежать, В Северную тайгу, В зелёную благодать»; «Я давно на родине не был, Много в сердце скопил тоски»; «Никакие парки Подмосковья Не заменят мне моих лесов».

Где-то природа бывает и торжественнее и, может быть, пышнее, ярче, но его слова: «Да, только здесь, на Севере моём, Такие дали и такие зори», превращают всё виденное им на родине в сказочную картину: леса — нехоженые, птичьи голоса — неслыханные, каменные склоны — невиданные. «Здесь, словно в сказке, каждая тропа Вас к роднику выводит непременно. Здесь каждая деревня так люба, Как будто в ней красоты всей вселенной». И это не преувеличение, не гипербола. Родина — это всё самое красивое, доброе, родное, любимое. И наша русская бревенчатая изба построена, оказывается, не просто так, а по законам золотого сечения…

Всё впитала его душа, его поэзия: нетронутая красота природы, окружавшая заблудившуюся в лесах деревню, люди — крестьяне, облагораживавшие быт своим трудом, народным творчеством. Предметы хозяйственного обихода — глиняные, деревянные, домотканые, которые теперь мы помещаем в музеи. Сельская страда. Поездки на дальние сенокосы, посиделки с песнями, праздничные хороводы. Девушки — краса очей, парни, плясавшие под гармонь и ходившие на бурого с рогатиной. Престольные праздники — в каждой деревне свой.

В стихотворении «Не умру» раненый солдат вспоминает именно такую деревню: «Просторны тёсом крытые дворы, В холмистом поле широки загоны. Как многолюдны свадьбы и пиры, Как сарафаны девичьи пестры, Каким достоинством полны поклоны!»

Деревня — опора нашей жизни, исток её. Жители каменных городов — тоже бывшие жители деревень. Деревня питает нас не только продуктами, главное питает нас всеми своими богатствами, жизненной мудростью — духовно. Богатство природы даёт нам не только дрова, грибы, ягоды, дичь, но главное — врачует душу.

В рассказе «Угощаю рябиной» Яшин писал: «Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека».

И удивительно, что видя и предсказывая исчезновение деревни, он всё-таки верил, что деревня не умрёт. В повести «Баба Яга» героиня Устинья не умирает, она уезжает на русской печи в сказку. А в первом варианте маленькой поэмы «ПРИСКАЗКИ», начинающейся с картины вселенской метели, изба — образ Ноева ковчега: «Метель вертела землю, Падал снег… Всё чаще деревянные лопаты Прокладывали к низким окнам свет. Чуть прояснеет, Скрипнет журавель — Урвут воды хозяйки из колодца, И вновь сорвётся с привязи метель, И снова рёв По всей земле несётся. Счастлив тот путник, что нашёл окно, Условился заране о ночлеге… В избе, как в бане, Жарко и темно И душно, словно в Ноевом ковчеге». Вот цена деревни — не много, не мало, а ковчег — спасение жизни человека.

Изба — Ноев ковчег. Тесно, душно — все собрались, плетут сети, слушают сказку. Темно — от лучины или керосиновой лампы немного света. Ковчег — образ Спасения.

И не один раз встречаются у него в творчестве Библейско-Евангельские образы. Богомольная была его бабушка по отцу, Авдотья Павловна Попова, ходившая на Соловки пешком — ей Яшин и посвятил это дивное живописное стихотворение «ПРИСКАЗКИ», в котором и просит благословения у своей бабушки на жизнь, на творчество. От неё и возвышенно-сказочное восприятие всего.

Яшин именно воспевает свой край: «И, уж конечно, нет нигде людей Такой души, и прямоты, и силы, И девушек таких вот, строгих, милых, Как здесь в лесах, На родине моей». И в конце деликатно, словно просит прощения у людей, родившихся в других местах. Мол, если б он родился в другом месте, то всё неповторимое, как чудо, перенеслось бы в те, другие края, которые для него стали бы родиной, как и для них.

Стихотворения первого периода творчества особенно возвышенны, чисты — они словно богатая вышивка… «Мне надо вернуться к вологодскому началу», — говорил он впоследствии.

«Откуда я родом? Я родом из детства», — отвечает на свой вопрос замечательный лётчик-писатель Антуан де Сент Экзюпери. Достоевский об этом пишет: «Нет в жизни человека ничего важнее, ничего нужнее и полезнее, чем вынесенное из детства светлое и тёплое воспоминание, такое ясное и доброе». Да каждый человек может подтвердить эту мысль. Никто мимо своего детства пройти не может…

Это и есть тот ЗАПАС СВЕТА, душевного, духовного, того впечатления целого мира Природы и уклада жизни северной деревни во всём своём проявлении, который освещал всю жизнь писателя. Деревни, о которых он писал: «Здесь каждая деревня так люба, Как будто в ней красоты всей вселенной».

Теперь дали всему сухое название: Малая родина или совсем уж непоэтично Нечерноземье. А Яшин никогда не употреблял такие казённые слова. Для него его родина была Вселенной, вмещая в себя всё, что необходимо человеку, чтобы жить её Светом. И как только ему этого Света не хватало, он возвращался на родину хоть на недолгое время. Снова за Запасом Света, буквально пополнить его.

Даже если и споткнётся человек на трудном жизненном пути — уроки детства, радостные впечатления беззлобного детства, запас любви, полученной им от родных, вспомнятся им как завет и не дадут сбиться с праведного пути, поддержат, поднимут, возвратят.

Замечательно об этом сказал один из самых любимых писателей Александра Яшина, Николай Васильевич Гоголь: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не поды́мите потом!» Как бы ни сложилась жизнь человека в зрелые годы — детство, юность определяют и освещают её до конца, всегда оставаясь краеугольным камнем, основой. Родина, родительский дом, обстановка, люди, окружающая природа — на всю жизнь остаются с человеком.

Все стихи Яшина о природе — одушевлённые. И «Босиком по земле», и «Лесные дуги», и «Не верю, что звери не говорят», и «Лесосека», и другие. Кулик, на которого он случайно наткнулся в болоте, и старается успокоить птицу: «…Я на него взглянул любя И — мимо, мимо без оглядки… Сиди, родимый, Всё в порядке, Я просто не видал тебя». С такой любовью и жалостью к зверям, птицам, пониманием их страха: «Взлететь иль нет? А вдруг замечу, Со всем хозяйством загублю?» И такое, кажется, практичное в своём рассуждении, сравнение города и природы «Всё для человека» — как хорошо жить в лесу! Всё дано нам Всевышним, а мы не пользуемся, запираем себя в каменные мешки.

А вот дивное подытоживание впечатлений жизни на земле. «Чего ещё сердце просит?» Какие чудеса он видел? «Я видел большую воду — Апрельский разлив и спад, И как журавли в непогоду Домой под обстрел летят». И впрямь чудеса! Такая тяга к дому, на родину. Мало того, что в непогоду, под дождь и ветер машут своими намокшими крыльями, да ещё и под обстрел, невзирая на все трудности, опасность для своей жизни. Но остаться без родины, без дома — ещё бо́льшая опасность и для птиц, и для людей.

Что же ещё видел поэт чудесного в своей жизни? Рассказывает сказку: «Я видел, как из-под снега, размытого добела, Неведомого побега Проклёвывалась игла. Подснежников появленье, берёзовых почек рост Я сравнивал по значенью С рожденьем новейших звёзд» Поэт и нас призывает увидеть и узнать эти чудеса, не принять за обыденное. Это диво дивное, так же как и его стихотворения — так о них говорил Валентин Распутин.

Это всё Свет, Свет очищающий и питающий душу, понимающую, что у всего этого есть Творец — причина всего мирозданья, которое поэт мог видеть через степной цветок с пушистой желтизною, вставший перед ним виденьем детства, когда он раненный лежал… Из Света детства вырастает и взрослая поэзия Яшина. Многие стихотворения нельзя разделить точно на взрослые и детские и на разделы, они могут быть и там, и там, именно из-за своей неодноплановости.

Из этого Запаса Света, всего светлого, рождалась светлая поэзия и проза. Надо сказать, что Яшин не в розовых очках рисовал всё: действительность суровее, жизнь порой тяжела, но он умел отделять высокое от низкого, преходящего. И всегда высокое было надо всем — высоко. Это подтверждают такие строчки:

Я родился́ в тринадцатом году

Нет, не в избе и даже не в постели,

А на гумне, в углу, на холоду,

Но в золочёной был крещён купели.

Радость жизни заодно с природой, все впечатления, полученные в детстве и свет от них перекрывают всю бедность и горечь сиротства и невесёлой жизни с отчимом. Когда в его семье дети подросли, он отправил их на лето в деревню к бабушке со словами: «Жить в России и не знать деревни нельзя!»

С годами поэзия усложняется философским смыслом, словно подтекстом, раскрывающим всю сложность земного существования и его собственного. Но всегда на высоте: «Не верю, что звери не говорят». Много можно привести в пример. Читайте!

Стихи вырастают, напитанные впечатлениями детства, родины, утреннего Запаса Света. Многие приезжая на Бобришный Угор[1] — редкой красоты место, где высоко над Юг-рекой стоит его избушка, встречающая всех добром, воочию видят то, о чём он пишет в своих произведениях. Сам Яшин писал: «Посещение родины любимого поэта в какой-то степени заменяет нам личное знакомство с ним. Вы приобщаетесь к истокам его творчества…»

Люди записывают в книгу свои впечатления: «Впервые посетили заповедный уголок русской природы. Покорены его красотой!!!»; « Рад был поклониться Бобришному Угору. Понятнее Россия и Вологодчина, душа России»; «Благодарим за то, что мы тоже смогли прикоснуться к чуду»; «Светлой душе — светлая память! Приходящим сюда — удивленье и благость…»; «Не знаю, что написать. То, что чувствую, не передать словами. Нужно побыть здесь, постоять под соснами у памятника, зайти в дом… Становится как-то спокойно и радостно, и хочется жить»; «Замечательному русскому поэту Александру Яшину — слава! Пусть у каждого в сердце будет свой Бобришный Угор!». И: «Здравствуй, Александр Яковлевич. Здравствуй всегда!. Читатель».

Открывается книга «Запасаемся светом» удивительной маленькой повестью в стихах, отточенной в красоте своей словесно-музыкальной живописью, — «ПРИСКАЗКИ». Затем глава детских стихов «ЗЫБКА» — так он хотел назвать свою детскую книгу. Была заведена папка с надписью «Детская книга», куда такие стихи собирались.

В 1960-м году в Вологде вышла книга стихотворений «ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ!», посвящённая Вологде. Так и называется другая глава. Все названия даны самим Яшиным. Либо строчкой из его стихотворения, либо по записи в дневнике, например, «РОДНОМУ ЛЕСУ». «ЗЕМЛЯ БОГАТЫРЕЙ» представляет стихи военного периода или послевоенного, но на военную тему. А. Яшин воевал на трёх фронтах.

Особая глава: «СВЕЖИЙ ХЛЕБ». Так писать о хлебе насущном, как о чуде, мог только крестьянин. Крестьянин-поэт. «Едва под дождём и солнцем рачительным Иголочки выбьются из земли, А мы уже говорим почтительно О травке об этой: Хлеба пошли!»

И его слова: «С хлебом горе не беда — Не забудьте, мол, какого Стоил этот хлеб труда!..» нам надо не забывать.

Глава «В НЕСМЕТНОМ НАШЕМ БОГАТСТВЕ» названа по очень важному стихотворению, начинающемуся этими же словами. О каком богатстве говорит поэт? Не о материальном, которое мы продаём всему миру: нефть, газ, лес и т.д. Говорит о Слове, которое несёт такой глубокий смысл, правду, истину — Совесть, Честь, Отечество, Верность, Братство. И мы должны нести эти слова в жизнь, в мир, следуя им как Заповедям, тогда всё будет постепенно налаживаться в нашем Отечестве. И этот Запас Светлых Слов он получил в детстве: «Меня добру учила вся родня, Дед за неправду взыскивал с пристрастьем… Живи по чести, С совестью в согласье!..» А совесть, как известно глас Божий в человеке. Это небольшое стихотворение звучит как гимн, на который мы должны ориентироваться в жизни. Чеканные слова…

Есть стихотворения и о творчестве, и о вере, и о душе. Есть и лирика, и политика. Радостные и печальные размышления, поиски своего пути в бездорожье. Яшин всегда много работал над словом, поэтому и нам надо читать не поверхностно, а вчитываясь в суть слова, вглубь.

Одна глава — особенная: «СТРОФЫ». Обычно он доводил свою работу — стихи, прозу, как он говорил, «до кондиции», а тут строфы, разбросанные по всем дневникам, брошенные или готовые литературно, но не попавшие при жизни в печать. Они дают живую картину его дум, чаяний, настроений. Наброски будущего стихотворения, образ ещё не родившегося стиха или готовое стихотворение, которое по каким-то соображениям он отложил, не стал никуда включать. Может быть и по цензурным соображениям…

Тема лирики проходит через всю жизнь, через всё творчество. Он постоянно ищет это «ЛИРИЧЕСКОЕ БЕСПОКОЙСТВО», считая, что оно поможет ему в творчестве.

Глава «О ПОЭЗИИ». Начиная с самых ранних лет, Александр Яшин всегда считал, что его творчество — служение своему Отечеству, Народу.

Во второй части книги — проза писателя. Произведения, оказавшие огромное влияние и на литературу советского периода и на жизнь самого Яшина. К каждому произведению даётся небольшое пояснение в виде приложения.

«ВОЛОГОДСКАЯ СВАДЬБА» впервые была напечатана в журнале «Новый мир» в 1962г. Прилагаем несколько писем по поводу неё, которые могут объяснить, какие события происходили вокруг её появления, мнения нескольких писателей и земляков.

Рассказ «РЫЧАГИ» был напечатан в альманахе «Литературная Москва» №2 за 1956 год. Альманах вскоре закрыли и рассказ не издавался более тридцати лет, — на него был наложен запрет. Об этом Яшин сказал: «Плохо, когда правду называют крамолой».

К сожалению, когда стало можно, издатели начали печатать в сборниках произведения А.Яшина, пользуясь текстами из интернета, внесёнными по старым изданиям. Но очень многие стихотворения и проза печатались в советское время с купюрами.

В данном издании тексты выверены по последней правке автора. Когда выходила очередная книга А. Яшина, он вносил правку уже в неё. Это касается и «Рычагов», и даже «Вологодской свадьбы». Чтобы её напечатать в государственном издательстве «Художественная литература», в своё время собирались целые редколлегии вместе с членами комиссии по литературному наследию писателя. В. Солоухин как председатель такой комиссии возглавил подобную редколлегию, яростно отстаивая возможность впервые включить «Вологодскую свадьбу» в первый том Собрания сочинений А. Яшина. В «СЛАДКОМ ОСТРОВЕ» была изъята целая глава «Волны шумят». Здесь эта глава впервые представлена читателю, дополняя весь цикл.

В эту книгу включены и некоторые стихотворения из ранних книг Яшина, представляющие художественную ценность как часть его творчества, тем более, что они поддерживают определённые темы.

В книге отзывов на Бобришном Угоре есть ещё надпись: «В Доме Отца Моего обителей много. В одной из обителей небесных нашёл свой приют раб Божий Александр. Он любил Бога, Россию и людей, любящих Россию. Упокой, Господи, душу раба Твоего Александра в селениях Твоих»

Читайте, погружайтесь в красоту и глубину поэзии и прозы выдающегося писателя-классика Александра Яшина, уроженца вологодской области, вашего земляка, улыбнитесь его мягкому юмору, проникнитесь его переживаниям за родную землю, нашу Россию. Наполняйтесь светом его произведений. Радуйтесь, что в России есть такой замечательный писатель, сын Отечества, полюбите его, как он когда-то в своих ранних тетрадях писал на полях: «Господи, полюби меня!» И Господь его возлюбил — дал ему чуткую любящую душу и великий талант, который поэт вернул своим творчеством сторицей.

(http://ruskline.ru/analitika/2018/08/2018-08-27/zapasaemsya_svetom/)

0

0  70

70