Новое произведение Николая Устюжанина является достойным продолжением его предыдущей работы, — повести «Моё советское детство».

«Перестроечная» юность» возвращает нас в бурные годы, закончившиеся катастрофой для общей родины – СССР. Но описание происходивших тогда событий, до конца не понятых и по сей день, не превращается в самоцель – повествование скрепляет лирический образ главного героя, Юрия Суханова. Взгляд рассказчика обращён не только на внешние факты, — внутренние причины трагедии раскрываются постепенно, по мере развития сюжета. Слова Сергея Есенина: «Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье…» в полной мере подтверждаются и в повести Николая Устюжанина. Когда я редактировал текст, то неожиданно для себя так увлёкся чтением, что забыл об обязанностях. Желаю читателям такого же удовольствия от погружения в глубину времени, возрождённого в повести. Александр Цыганов, прозаик, литературный консультант Вологодской писательской организации.

Полон взгляд тихой боли и страха.

Что тебе я могу обещать?

На пространстве всеобщего краха

Обещаю любить и прощать.

Владимир Костров

Есть прошлое, настоящее и будущее… Не успел произнести эти слова, как они растворились в прошлом. Настоящее неуловимо, будущее туманно, и очертания его слишком напоминают тени прошедших эпох. Да и зачем предугадывать жизнь? Её конец известен. Если и есть толк в фантазиях, то лишь как план сегодняшнего дня, перекинутый, словно временный мост, в будущее пространство.

Куда важнее понять: сохранится ли память в вечности? Ведь все дела сгорят, изменится земля, и ничто нечистое не войдёт в небесное царство. А память? В ней же есть всё… Разве можно забыть тёплое дыхание матери, бой курантов, первый поцелуй? Неужели мы не унесём с собой дорогие сердцу воспоминания? А потери, страдания и слёзы раскаяния тоже уйдут в небытие?

Меня терзает совесть. Не всё в ней прощено в раздумьях и в покаянии. И самой больной остаётся память о юности.

Думаю, что эта боль — не только моя…

26 мая 1984-го года служба в армии закончилась. Остались позади белые кирпичные солдатские казармы и зелёные полотняные палатки офицерских курсов в Кривом Роге, в которых мы изредка изучали матчасть, а чаще валяли дурака от безделья.

На вокзале стайка одуревших от свободы «дембелей» гордо предъявила кассирше военные билеты новоиспечённых лейтенантов запаса, на мгновение забыв о том, что форма на всех сидела ещё старая, сержантская; присовокупила к картонным коробкам выданного на дорогу сухпайка деревянный ящик с водкой и загрузилась в отдельный вагон. В том, что этот купейный был предусмотрительно выделен только нам, заключалась приобретённая с опытом армейская мудрость: никто не должен был видеть и слышать громкий и одновременно слезливый «разговор по душам».

Часа через четыре водочный ящик опустел, на случайной станции ещё работавший магазин отпустил нам предыдущие грехи и выдал следующий дребезжащий ряд «белоголовой»….

До сих пор не помню, как очутился в новом здании железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Очнулся на жёстких подушках коричневого казённого дивана и удивился: какой-то сердобольный пассажир заботливо подложил под голову вещмешок с новыми документами на Юрия Суханова и с не менее ценным дембельским альбомом. Мысленно поблагодарив тайного благодетеля, я, жмурясь от утреннего солнца и головной боли, побрёл, пялясь на стеклянные окна во всю стену, к кассам.

Поход не удался: билетов не было, и в Майкоп пришлось ехать в тамбуре общего вагона, — лихой проводник набил его сверх меры цыганами, буйно отмечавшими какой-то свой праздник – весёлые цыганки вежливо теснили меня к тамбурным стенкам, выплёскивая из тарелок в пустоты междувагонного пространства остатки борща.

Мне было всё равно, я был счастлив. Я смотрел на медленно проплывающий степной пейзаж за пыльным окном и думал о Маше… В первый месяц службы я решился написать ей, и наша переписка стала для меня спасательным кругом.

В Майкоп ехал по старой памяти – призывался из местного военкомата. Явился с дороги и узнал, что прибыл не по адресу – становиться на учёт надо по месту прописки, в Лазаревском районе Сочи… «Домой ещё успею», — размышлял я, сидя в гудящем троллейбусе и разглядывая надпись на конверте: «Хатукай, улица Энгельса, дом пять».

На автовокзале сразу стал искать расписание. Мне повезло: экспресс отправлялся через десять минут. Спустя два часа я вышел из автобуса в Хатукае.

Адыгейский аул ничем не отличался от кубанских станиц: множество частных домов, в центре — пятиэтажные многоквартирные «панельки» и двухэтажные общежития из серого кирпича. В одном из них и жила Маша… Я стоял у порога и ждал, пока утихнет сердце, только потом нажал на кнопку звонка и замер… Ни звука. Всё ясно. Надо идти в школу.

Разыскал класс, в котором Маша (Мария Юрьевна!) Ваганова дополнительно занималась с учениками, и заглянул в открытую дверь… Маша сидела за учительским столом и что-то объясняла грустному школяру, водя концом шариковой ручки по страницам тетради. За полтора года она не изменилась и всё так же была ослепительно красива, но глаза её оказались другими: я разглядел в них не только строгость и уверенность педагога, но и небывалые прежде усталость и тоску.

Маша, почувствовав взгляд, повернула голову в мою сторону и тут же, даже не вздрогнув, опустила глаза в тетрадь. Я был потрясён: неужели неожиданное появление в парадной форме младшего сержанта, и самое главное, ждущий и нелепый от нахлынувших чувств вид нисколько её не взволновал?!

Пока я трепетал внутри, задавая безответные вопросы, Маша, наконец, поднялась из-за стола и подошла:

— Ну, здравствуй! Подожди у крыльца, пожалуйста.

По дороге она рассказывала о работе, о том, что сейчас, в конце учебного года, идут самые горячие дни, а я никак не мог сообразить: говорит об этом она просто так, или укоряет меня за приезд?.. В квартире, точнее, временном жилье с одной комнатой и кухней на двоих «молодых специалистов» (подруга задерживалась в школе), разговор продолжился. Мы пили чай, вспоминали студенческие годы, смеялись, перебирая картины золотого для нас времени, а я всё никак не мог сказать слова, уже не первый месяц хранимые в груди. Надо было спешить, соседка могла появиться с минуты на минуту, и мне пришлось, подгоняя себя, скороговоркой повторить заготовленное заранее предложение «руки и сердца»… Маша замолкла, с недоумением и чуть ли не с иронией посмотрев на меня:

— Как ты себе это представляешь?

Я горячо, боясь упустить момент, стал убеждать любимую в том, что найду и работу, и жильё, что заберу её из этой дыры, наконец. Маша ненадолго задумалась, потом кивнула, чуть улыбнувшись:

— Хорошо, Юра, я согласна.

Как же я ждал этих слов! Как мечтал о них, маршируя по плацу, зажмурив глаза от злого ветра, как грезил, сидя в кабине военного грузовика, забыв о дороге, как мысленно плакал от отчаяния, представляя очередной отказ, как жаждал их услышать! Но теперь, когда желанные слова были, наконец, со мной, я испытывал не только радость, — мне было больно от того, как они были произнесены…

Вскоре пришла соседка по комнате, весьма удивлённая мизансценой. Знакомство, болтовня и бесконечный чай закончились уже за полночь. Зевающие подружки поставили мне раскладушку на кухне, а потом ещё почти час шептались за стеной.

Я не спал в ту ночь. Никак не мог унять сердцебиение и мысленный хаос. Я был счастлив, но странная боль в груди никак не утихала.

Рано утром я поднялся, не выспавшийся и взъерошенный, и попрощался с Машей, не решившись обнять и поцеловать на прощание. Да и она была спокойной и отстранённой…

Я шёл по улицам, не глядя на небо, не замечая никого вокруг. Моё счастливое и одновременно растерянное лицо удивило помятого бомжа, отдыхавшего на автобусной остановке. Он долго смотрел на меня, пожевывая губами, а потом скрипучим голосом произнёс укоризненно:

— Слышь, младшой! Никогда не позволяй себя унижать!..

Обратная дорога привела мысли в порядок: нужна работа, съёмная квартира или комната, потом ещё свадьба… Картина виделась не совсем реальной.

Первым делом направился в пединститут – я не забыл о словах декана, вручавшего нам дипломы на сцене актового зала. Дождавшись, когда стихнут аплодисменты, он повернулся ко всем и заявил, что с удовольствием возьмёт Юрия Суханова на кафедру литературы.

Декан, как истинный адыгеец, встретил меня, входящего в кабинет, с преувеличенным радостным воплем, характерным для восточного человека. Объятия, радушные похлопывания, искренние расспросы – всё вмиг увяло, когда я робко напомнил об обещании… На кафедре литературы места были заняты, правда, намечалась вакансия на кафедре русского языка, но я бредил литературой и только литературой, поэтому раскланялся настолько быстро, насколько это было возможно в подобной церемонии.

На майкопских улицах, блистающих от солнечного света, прогуливалась легко и ярко одетая молодежь, — рядом с институтом работали ещё два техникума. Я с интересом присматривался к девушкам. За время службы мода переменилась: прически стали пышными, губы – полными, щёки – подкрашенными, мочки ушей украшали клипсы всевозможных цветов, а сами платья или юбки укоротились до размера «супермини». Больше всего удивили диковинные босоножки из мягкой пластмассы. Чуть позже я узнал, что назывались они «мыльницами».

Город тоже помолодел: центральный проспект полностью стал пешеходным, появились новые магазины, например, стеклянный одноэтажный ювелирный (и одновременно часовой). В универмаге на прилавках лежали калькуляторы и электронные часы, из автомобильных новинок я выделил ижевскую «Орбиту» с надписью «Испытания», отличавшуюся от «Жигулей» современными обводами. Новый огромный театр работал, хотя сезон уже заканчивался, но сейчас было не до него – я шёл по направлению к гороно.

Отсидев в приёмной положенную паузу, предстал перед заведующей во всей красе: только что вернувшийся из Советской армии крепкий и загорелый юноша, молодой специалист с красным дипломом, да ещё неженатый! К моему изумлению, «достоинства» не произвели на работодателя впечатления. Даже не раскрыв корочки диплома, руководящая дама среднестатистического учительского вида огорошила вестью о том, что город под завязку заполнен выпускниками филфака.

Делать было нечего, постояв в раздумье у голубых елей городского комитета партии, я двинулся в сторону вокзала. «Без семейного совета все-таки не обойтись», — с досадой думал я, забирая из крошечного окошка билет до станции Лоо.

Сказать, что родители были рады появлению сына в любимой квартире на Енисейской – значит ничего не сказать!.. Особенно они гордились моим бравым солдатским видом, формой, которая уже начинала тяготить обладателя. Несмотря на протесты, я с удовольствием облачился в «гражданку». Маме было не понять, как тяжело всё время находиться в напряжении, оглядываться по сторонам, ожидая появления проходящего офицера или патруля…

На следующий день встал рано, чтобы успеть на электричку до Лазаревского. Ехал в вагоне в тесном костюме студенческих лет и читал газеты сразу за несколько месяцев, стопочкой лежавших в тумбочке отца…

Новым Генеральным секретарём стал Константин Устинович Черненко… Мы объявили бойкот летней Олимпиаде в США… В средней полосе России – разрушения и жертвы от невиданных смерчей… Учреждён новый праздник – День знаний… Выпущен первый советский видеомагнитофон «Электроника ВМ – 12»…

В военкомате подошёл к окошку дежурного офицера и подал документы. Военный сразу нахмурился и вернул их:

— Извольте явиться завтра в форме и доложить по уставу!

— Так, я же…

— Выполняйте.

Мне было обидно и стыдно… В следующий раз я чуть ли не строевым шагом промаршировал три метра до «дежурки» и представился, как положено… Хотя домой вернулся всё-таки в штатском – не стерпел и переоделся в умывальной комнате военного комиссариата.

Приключения с переодеваниями неожиданно продолжились. Мать сумела достать к моему возвращению настоящие американские джинсы, — целое состояние по тем временам! Я уже представлял себя в обновке, но поторопился: выстиранные по народной инструкции штаны доверчивая мама повесила сушиться возле нашей «сарайки», и через несколько минут драгоценный подарок «испарился»…

Я наслаждался положенными после армии тремя месяцами отдыха. Купался, загорал, читал книги из личной библиотеки, съездил в центр Сочи, в концертный зал «Фестивальный» — послушал «Машину времени».

Серьезный разговор откладывал «на потом» как можно дольше, но в августе пришлось объявить и о будущей женитьбе, и о сложностях с работой. Мама пропустила мимо ушей стенания несостоявшегося преподавателя и сразу вцепилась в главное:

— Ты хорошо подумал? У Маши сложный характер (ей, конечно же, были известны мои сердечные страдания), не будешь потом жалеть?

— Нет, не буду. Я её люблю…

Родители звали в нашу поселковую школу, но работать и жить с ними я не хотел, тем более с Машей. Но мама быстро нашла выход: позвонила подруге и родственникам в Великий Устюг и тут же всё уладила. Оказывается, в её родном педучилище есть работа для меня, и даже комната в городе. Но согласится ли с такой перспективой невеста? Мне предстоял нелёгкий разговор на почте, в игрушечном одноэтажном домике, где чудом поместилась телефонная кабина для междугородных переговоров.

Я заходил в тесную и душную будку с нехорошим предчувствием, но всё разрешилось неожиданно легко:

— Юра, поступай, как знаешь.

Я был несколько удивлён спокойствием, с которым Маша выслушала сбивчивые объяснения и предложение о поездке на Север, но самое важное я услышал:

— Ты приедешь ко мне?

— Да.

Великий Устюг

Город моего рождения и младенчества выплыл, словно из русской сказки: белые церкви гордо стояли рядком на высоком берегу реки Сухоны так же, как и в древние времена. Только здесь сохранилось это первозданное великолепие, — чуть позже я узнал, что подводы с динамитом, отправленные весной из Вологды в лихую годину, завязли в непролазной грязи, и потом их вернули с полпути взрывать другие храмы, попавшиеся под горячую руку.

Быстроходная «Заря», примчавшая пассажиров из Котласа по стальной глади Северной Двины, пришвартовалась к причалу, я вышел на берег и с опаской стал идти по деревянным мосткам улицы Водников. Между пристанью и речным училищем стоял бревенчатый дом, на втором этаже которого жили родственники: дядя Семён, сын директора Кобыльской школы Валентина Пантелеймоновича, брата моей бабушки, и его жена, тётя Лида.

Дядя Семён, как и его отец, работал учителем истории в школе неподалёку, а тётя Лида вела уроки домоводства. Всегда живые, весёлые, доброжелательные и доверчивые до наивности, они были известны всему городу не только как учителя, но и как лыжники-любители, путешествовавшие по таёжным лесам в любой мороз.

После радостных объятий у входа меня повели по лестнице в трёхкомнатную квартиру, до отказа заполненную книгами и чудесными мягкими игрушками.

За праздничным столом было твёрдо сказано, что конец августа и весь сентябрь я буду жить здесь, а в октябре их хороший знакомый, директор судостроительного завода Соколов, обещал выделить из личного резерва комнату в только что построенном семейном общежитии.

В тот же день, не откладывая, я позвонил в Великоустюгское педучилище. Меня там ждали.

Я вертел головой, медленно шагая к училищу по Советскому проспекту — красота Великого Устюга была нереальной! Город издавна был купеческим, а потому каменным, и денег на его украшение никогда не жалели.

Педучилище оказалось бывшим домом главы российско-американской компании Михаила Булдакова. На воротах меня встретили бронзовые львы, а на входе – директор, Инна Николаевна Петухова, властная и одновременно улыбчивая полноватая женщина в слишком больших очках и с буклей на голове, по моде сельских учительниц. Она провела по этажам, показала кабинеты, канцелярию, музей, где среди выпускных фотографий была и карточка маминой группы – её здесь помнили! Познакомила и с будущей наставницей, преподавателем русского языка и литературы Литовкиной, тоже Инной Николаевной. Примерно того же возраста, что и директриса, другая Инна Николаевна оказалась совсем на неё не похожей: сухонькая, сдержанная дама с бородавками на лице и жгучими черными бровями, под которыми серые глаза внимательно смотрели на меня. Показалось, что «литераторша» знакомилась излишне сухо, как будто была чем-то недовольна, но, может, только показалось… А вот преподаватель истории, Елена Ивановна Савченко, встретила особенно тепло. Она чем-то напоминала маму (была её давней подругой), это с её лёгкой руки я оказался здесь. Строгий и элегантный костюм ей очень шёл: Елена Ивановна выглядела безупречно. При всей официальности педагогического вида, душевные нотки в её речи звучали довольно заметно.

В учительской ждал сюрприз – в ней сидели недавно прибывшие по распределению девушки, выпускницы областных вузов. Познакомились мы стремительно, как и положено молодым. Меня тут же потащили на чай в служебное общежитие, соседнее здание с маленькими комнатами «на двоих» без удобств… Было искренне жаль девчонок, ещё не до конца представлявших, что их ждёт зимой, но… молодость беспечна, мила, и восторженно встречает новое, неизвестное. У меня всё же за плечами был армейский опыт, и девушки интуитивно почувствовали, что я старше их не только по возрасту.

Среди юных и симпатичных учительниц выделялись две. Высокая стройная, похожая на балерину кареглазая брюнетка с прической «каре», преподавательница живописи Анна Юрьевна Петрова и немного сутуловатая, нескладная, но с особенным восторгом смотрящая на всё вокруг «физичка» Дарья Сергеевна Старых, подошедшая ко мне почти вплотную — вероятно, из-за близорукости.

Вскоре у нас оформили документы, а в бухгалтерии выдали талоны на масло и колбасу. Я с изумлением рассматривал бумажные квадратики, держа их на ладони, – на Кубани ничего подобного не было! Север, оказывается, отличался от юга не только климатом…

С преподавателями-мужчинами столкнулся во время ремонта «своего» кабинета русского языка и литературы. Трудовик помогал сколачивать стенды, физрук, чинивший шведскую стенку в спортзале по соседству, тоже заходил в мастерскую, а два «музыканта», один из которых, Евгений Анатольевич Лобытов, подрабатывал в оркестре местного ресторана, пришли просто из любопытства. Все они, кроме Евгения Анатольевича, работали здесь не один год, были солидными отцами семейств, только почти все оказались небольшого роста. Мы с Евгением Анатольевичем выделялись на их фоне, и поэтому негласно вступили в партию «завидных женихов».

30 августа в Доме культуры коллегам-выпускницам вручили, наконец, дипломы о высшем образовании – теперь «корочки» ждали их по месту распределения, а не в вузах, — я вспомнил, как два года назад многие из моих сокурсниц так и не доехали до Туркмении…

В тот же день на адрес училища пришла срочная телеграмма из Майкопа – меня вызывали в пединститут, на работу в должности ассистента кафедры русского языка. Я, не сомневаясь ни минуты, ответил отказом, поблагодарив декана, – русский язык не был моей мечтой.

Первого сентября в самом большом кабинете педагогического училища состоялось собрание коллектива. Нас, молодых преподавателей, поздравили со вторым днём рождения, — первым рабочим днём в жизни, а потом мы разошлись по группам будущих воспитателей детских садов и учителей начальных классов.

В педучилище были перемешаны звания и названия: первокурсники именовались учащимися, преподавателей они по привычке величали учителями, а кабинеты и мы, и они называли классами, тем более что занятия проводились по школьной системе.

Я входил в только что отремонтированный и сверкавший свежей краской класс с волнением, спрятанным глубоко внутри. На мне сидел новый светло-серый костюм, конспект урока был скопирован с самой лучшей вузовской лекции, внешне я был спокоен, и учащиеся встретили меня уважительно, хотя на некоторых лицах светились иронические улыбки.

Лекцию читал в полной тишине минут тридцать, затем девочки, по возрасту девятиклассницы, и единственный мальчик по имени Вася стали шуметь. Выяснилось, что устанавливать дисциплину я не умел, как ни старался, и ученики, согласно известной педагогической поговорке, «радостно сели мне на шею, свесив ноги». Остудил самоуверенность и диктант, проверяя который, я пропустил множество ошибок. Наставница Инна Николаевна сделала мне первую выволочку.

Впрочем, начальные мучения длились недолго, всего неделю. Меня вместе с группой «дошколят» отправили в совхоз.

Трудовой семестр мы проходили в районе, в совхозе «Октябрьский». Нас предупредили, что надо одеться теплее, взять сапоги и быть готовыми к любым неожиданностям. В автобусе, пока девчонки распевали песни, я впитывал картины природы, на лоне которой предстояло трудиться: сосновые леса в фиолетовой дымке, редкие поля, фермы на угорах, дороги с ямами, заполненными грязной водой, и дожди, дожди, дожди…

Поселили нас в избе с русской печкой: работниц – в большой горнице, а меня – в комнате поменьше. Днём мы дёргали из раскисшей от ливней земли брюкву и свеклу, иногда убирали лён. Я трудился вместе со всеми. Когда среди льняных полос смолкали песни – бежал к кромке леса, где горели рябиновые гроздья, срывал северный виноград и, как мог, согревал души скучавших по дому девчонок.

Вечерами заходил в гости на девичью половину (Васю оставили в училище на подсобных работах). Телевизора и радио в комнате не было, поэтому девушки много читали. Я заметил в их руках прекрасно иллюстрированный «Лад» Василия Белова, сборники Ольги Фокиной, томик Тургенева… Тоненькая и трогательная девчушка с удивительной фамилией Золотая прочла наизусть стихотворение Фокиной «Подснежники». Я был тронут до сердечной глубины. Кто знает, тот поймёт моё состояние: стихотворение это не только эмоциональное, по объёму оно – целая поэма!

Вскоре последовала и «неожиданность»: поздно вечером в запертую дверь стали ломиться пьяные парни, желавшие познакомиться. Грохот и мат стоял такой, что я схватился за полено. После очередного удара дверь распахнулась, но воспользоваться «оружием» не пришлось – оказался начеку директор совхоза, примчавшийся на шум. Кулаками размером с брюкву он разметал непрошеных гостей на все четыре стороны…

Перед отъездом моя группа дала концерт в местном клубе. На танцах и произошло «примирение».

По возвращении студентам выделили три дня на обустройство. Кто-то уже крепко обосновался в городе, а многие разъехались по деревням. Мне эти трое суток были нужны как воздух – предстояло новоселье в общежитии судостроительного завода на улице Щелкунова.

Вечером в комнате отдыха на первом этаже общежития, превращённой в небольшой кинозал (месяц спустя я там смотрел только что вышедшую на экраны комедию «Любовь и голуби»), вручали ордеры на жильё. Мне хлопали, но смотрели с недоумением – для рабочих семей я был совершенно незнакомым лицом. Директор завода, больше похожий на учителя, пожав руку и протянув ключи, наклонился ко мне и тихо произнёс, чуть улыбнувшись: «Если женишься – добавлю большую соседнюю комнату!..» Я знал, что Соколов слов на ветер не бросает – авторитет его на заводе был невероятно высок. По рассказам родственников, он, инженер по призванию, стал руководителем и всё делал для работников, а сам жил с семьёй в обычной квартире и ездил на старом «Запорожце».

Комнатка на втором этаже оказалась очень уютной – комендант выделила новую мебель по моему вкусу: при входе – платяной шкаф с зеркалом, у окна – двухтумбовый лакированный письменный стол, слева – кровать, справа – полка для книг. Я купил квадратный обрезок паласа тёмно-вишнёвого цвета и взял напрокат миниатюрный чёрно-белый телевизор «Сапфир». Я ликовал: всё было готово к приезду Маши!..

На переговоры вызвал в воскресенье – знал, что на выходных она всегда в Майкопе, а не в Хатукае. Ещё раз повторил заранее подготовленный восторженный текст, беря телефонную трубку, но сразу всё забыл, когда услышал сквозь потрескивания раздражённый голос:

— Юра, как ты мог отказаться от места на кафедре?!

— Но… Я хотел на кафедру литературы…

— А обо мне ты подумал?

— Да, я всё устроил… Когда ты приедешь?

— Ты наивный человек! Ну, куда я поеду? Из Майкопа в твой Устюг?

— Разве ты не в Хатукае?

— Нет, Юра, я теперь на кафедре, ты же отказался.

— Но ты обещала!..

— Я не приеду.

Разговор был окончен, а я всё стоял в будке и не уходил, не веря в происшедшее. Я был оглушён и убит даже не отказом Маши. От волнения я не совсем ясно понял смысл сказанного, но её голос всё объяснил…

Я шёл домой как в тумане. Купил бутылку водки, которую терпеть не мог, и назло выпил в пустой и теперь совсем другой комнате, где предстояло жить одному…

Почти сразу я понял, что методикой владею только на уровне педагогической практики. Одних лекций было мало. Литовкина терпеливо объясняла, как строить урок, менять ритм, работать с учебником. Я решил добавить технику. Показывал диафильмы, диапозитивы, ставил на электрофон «Концертный» пластинки с занимательными уроками «Радионяни», но больше всего любил демонстрировать отрывки из кинофильмов по русской классике. Заправлял плёнку в КПШ (кинопроектор школьный) и «крутил» сцены из «Войны и мира». Смотрели в тишине, но как только бобина пустела – кошмар возобновлялся с удвоенной силой. Я ходил на занятия к обеим Иннам Николаевнам, к Елене Ивановне, — её уроки истории завораживали, но разборы моих потуг становились всё более критичными. Особенно не любил писать конспекты. «Зачем убивать на них столько времени, если и так всё помню!» — возмущался я, сидя дома за рабочим столом. А ведь меня ожидали ещё и две стопки с сочинениями и диктантами!.. Однажды пришёл без конспекта и «попался». После этого завуч, Виталий Михайлович Бурчевский, всегда жизнерадостный сангвиник, похожий на бодрого профессора из мультфильма, стал требовать план урока прямо с утра, как только заходил в учительскую. Я скрипел зубами, но вынужден был сидеть дома до двух часов ночи. Выход нашёл позже: стал писать краткие конспекты по шаблону, а материал собирал отдельно. Удивительно, но приём сработал – Бурчевский был вполне доволен. И уроки по «Преступлению и наказанию» удались – сказались любовь к писателю и накопленный за три месяца опыт. Завуч был удивлён и всё повторял: «Надо же, они у вас говорят и даже спорят – у меня так не получалось». Литовкина же «разгромила» и этот урок…

Зато учительская была по преимуществу молодёжной! Мы общались как родные, шутили, обсуждали кинопремьеры (например, рязановский «Жестокий романс»), играли на спортплощадке, а потом и в зале в баскетбол и волейбол, ходили друг к другу в гости. Правда, на девушек смотрел только как на коллег – у меня всё выгорело внутри. Но из женского окружения иногда приходилось выходить с боями…

Ещё в первые дни я заметил, что физичка Дарья Старых всё время оказывается рядом – присаживается на профсоюзных и комсомольских собраниях, становится в пару у волейбольной сетки, подходит с подносом в столовой. После запланированного наставницей взаимопосещения уроков Дарья Сергеевна стала с восторгом рассказывать о физических явлениях и, взяв меня за руку, водила по своему кабинету. Непонятно как, но через некоторое время она оказалась у меня в гостях. Тёмный вечер и чай с пирожными располагали к интимному общению, но на столе сбоку лежали непроверенные сочинения… Когда я, подав пальто, стал провожать Дарью Сергеевну, то, выходя из подъезда, краем глаза заметил, как две неразличимые в свете жёлтого фонаря фигуры метнулись в сторону… Спустя много лет я узнал, что «на стрёме» стояли подруги физички – смотрели на окно. Если бы погасло – взяли с поличным! Как говорится, «я был на грани провала»…

А вот в комнате Анны Юрьевны Петровой мне было спокойней. Жила она одна, тут же располагалась и мастерская. Как ни зайдёшь – Анна то с кистью, то с карандашом в руках. Художественная натура была видна во всём: в цветовом оформлении жилья, в мебели (с блошиного рынка она притащила старинный стул и долго им любовалась), в одежде, в наблюдательности хозяйки. Пока соседки по преподавательскому общежитию заводили знакомства и болтали вечерами, Анна Юрьевна изучала городскую архитектуру, иконопись, посетила все музеи, особенно краеведческий, где хранились редкие «сухопутные» полотна Айвазовского.

Родом Петрова была из Костромы, она с придыханием рассказывала о любимых её уголках, о творческом духе тамошних художников. Из её картин можно было составить основательную выставку – работала она постоянно. Я не очень разбирался в живописи, но сразу почувствовал талант – в пейзажах и портретах угадывались мысль и настроение.

Пока Анна писала картины, откликаясь на вопросы, я рассматривал художественные альбомы или её эскизы. Мне было хорошо, здесь я отдыхал душой.

Дома же бывало тоскливо, и не только из-за одиночества. Страна с жалостью смотрела, как еле живой Генеральный секретарь Константин Черненко, страдавший одышкой и всеми болезнями сразу, с трудом передвигался по избирательному участку, дрожащими ладонями просовывал бюллетень в урну и мучительно улыбался, глядя в камеру. И в мире длилась грустная осень… В октябре в Индии убили Индиру Ганди. Её сын Раджив плакал, глядя, как по индуистской традиции сжигают её тело, заваленное цветами. У меня защемило в сердце: я почувствовал, что он — не жилец. Спустя семь лет смертница повесила на его шею цветочную гирлянду с взрывчаткой…

Так постепенно заканчивалась первая осень в Великом Устюге, наступил ноябрь, а потом и последний месяц года. 15 декабря, ужиная дома, я вдруг подумал, что уходящий 1984-й был високосным, но ничего страшного в стране не произошло. «Повезло!» — заключил я, глядя на экран телевизора – там шёл репортаж о встрече самого молодого, но уже лысоватого члена ЦК Михаила Горбачёва с Маргарет Тэтчер. Премьер-министр Великобритании была довольна: «Мне нравится Горбачёв. Мы сможем иметь с ним дело…»

А 31 декабря ударил невиданный мороз: минус 50 градусов по Цельсию! Город оцепенел. Я изредка выходил на улицу в полушубке из искусственного меха, стараясь до него не дотрагиваться – искрило и потряхивало так, словно это было не статическое электричество, а ток из розетки. Новый, 1985 год встретили, прижавшись к батареям – холод схватил намертво. Веселье в телевизоре сменилось тревожным тоном дикторов: по всей стране выходили из строя отопительные системы, лопались трубы, останавливалось производство. Была образована Чрезвычайная комиссия во главе с Гейдаром Алиевым, кое-где пришлось радиаторы доставлять военно-транспортной авиацией. 3 января занятия отменили только в школах, к техникумам и училищам студенты и преподаватели чуть ли не бегом стартовали от автобусных остановок, чтобы окончательно не покрыться инеем. Зиму мы пережили с горем пополам, ждали весны.

Десятого марта умер Черненко. Председатель похоронной комиссии Горбачёв читал траурную речь с трибуны мавзолея, а мы старались получше разглядеть лицо вождя – всем было ясно, кто будет главным.

Уже 23 апреля на Пленуме ЦК Михаил Сергеевич поразил всех, выступив с «апрельскими тезисами» так, что заговорили вдруг хором и о перестройке, и об ускорении – что-то подобное ждали, не особенно надеясь, и вот это новое, долгожданное, наступило… Правда, не очень понятно было, какой будет эта перестройка, но Горбачёв излучал такую уверенность и был так энергичен, что в него поверили. Ещё бы! Говорил, не спотыкаясь, без бумажки, да ещё к народу выходил из своего «членовоза», прямо в толпу!

Начался «медовый месяц» новоиспечённого генсека. Он летал по стране и миру, радостно о чём-то щебетал, и встречали его тоже с радостью, любуясь тем, как он двигается и говорит. После старых и смертельно больных Брежнева, Андропова и Черненко румяный Горбачёв казался почти идеалом.

Я следил за событиями с нетерпением, каждый вечер ровно в двадцать один час садился ужинать под знакомые с детства такты программы «Время». Как назло, сломался прокатный «Сапфир», и я купил уже личный телевизор – крохотную «Электронику-408Д» красного цвета.

Накануне сорокалетия Победы физрук предложил поучаствовать в забеге «Великий Устюг – Кичменгский Городок»… «Это же сотня километров!» — ужаснулся я, но он только рассмеялся: «Сами всё увидите, Юрий Васильевич».

Рано утром 9 мая возле непривычно пустого и тихого педучилища стояла хилая «группа здоровья» из трёх преподавателей, не сумевших отказаться от спортивного приглашения. Старый «ЛАЗ», стреляя едкими сизыми выхлопами, подъехал к крыльцу и со скрипом открыл ребристую дверцу. Мы поднялись в салон и обомлели: наш физрук и ещё несколько учителей физкультуры из городских школ мирно спали в мягких креслах, будто забыв о забеге. Только футболки и спортивные трусы свидетельствовали о предстоящем «мероприятии». Мы заняли свободные места, и автобус медленно, объезжая ямы на грунтовке, пополз в сторону трассы. Когда позади остался мост через Сухону, я стал переодеваться в узком проходе, оставив рюкзак на сиденье. Физрук, очнувшись, остановил меня: «Не надо… мы сами». Я удивился, но послушно вернулся на место.

За окном мелькали бронзовые стволы сосен и белёсые фигуры редких искривлённых берёз – мы ехали довольно споро, но никто из бегунов не шевелился. «Когда же начнётся забег?» — гадал я. Наконец двигатель умерил свой пыл, и автобус повернул налево. В окне сверкнул указатель: «Совхоз «Октябрьский». Видно, не только трудовая практика связывала его с училищем…

В километре от деревни мы остановились, спортсмены, зевая, вышли и сгрудились на обочине, ожидая ведущего. Физрук, вытащив из сумки факел, выскочил на дорогу и достал из кармана зажигалку. Через несколько секунд факельное шествие перетекло в бодрый забег по лужам – автобус плёлся сзади.

Оставшиеся пассажиры наблюдали действо каждый из своего окна: праздничная толпа с плакатами, ожидавшая колонну, как по команде загудела, когда ведущий приблизился к ней. Из глубины вышла девушка в клубном кокошнике и с караваем. Главный отщипнул кусок, пожевал и поднял факел как можно выше. Все захлопали и повернули головы в сторону леса – спортивная группа побежала назад. Минут через десять всё повторилось в обратном порядке, и догнавший спортсменов автобус, погрузив их в салон, понёсся по асфальту к Кичменгскому Городку. Я развалился в кресле и заснул — последующие события были уже неинтересны.

16 мая вышел указ «Об усилении борьбы с пьянством». К прежним талонам добавили ещё и «водочные». Единственный магазин в городе, где горячительное оставалось в свободной продаже, жаждущие брали штурмом — не помогли и милицейские ограждения. На профсоюзном собрании было сказано, что отныне коллектив будет проводить праздники без алкоголя! Как-то сразу все очнулись и с изумлением вспомнили, что «красные дни календаря» педагоги в полном составе (попробуй, не явись!) «отмечали» в столовой училища долго и со вкусом, а мы, молодые, шли потом в спортзал и играли в волейбол… Игрой это сумасшествие не назовёшь – мы лупили по мячу как попало, дико ржали и были страшно довольны. Однажды в такой суматохе мне «засветили» локтем в бровь, но в пьяном тумане, ни я, ни коллеги ничего не ощутили и не увидели, так что мой путь к дому было легко вычислить по снегу, окрашенному кровью.

Только один раз в какой-то очередной праздник мы «сидели» не в столовой, а в ресторане «Утюг»… Вообще-то он назывался «Устюг», но неоновая буква «с» потухла и долго не ремонтировалась, и народное обозначение прилипло к этому заведению навсегда. После торжества я провожал девушек до их общаги, и мы свернули к набережной. Особо вдохновлённая пиршеством Петрова горланила на всю улицу: «Спорит Вологда и спорит Кострома!», потом вдруг взбрыкнула и, неожиданно ловко забравшись на реставрационные леса краеведческого музея, стала крутить на досках фуэте!.. Мы с трудом стащили её оттуда. Оказывается, в детстве она занималась балетом…

К слову, «балетом» бредила тогда вся прекрасная половина человечества. Кажется, Джейн Фонда, американская актриса, придумала спортивную забаву под названием «аэробика» — и понеслось! Вместо утренней гимнастики теперь показывали нечто: изрядно накрашенные длинноногие девушки в полосатых гетрах, купальниках и с лентами на голове, кокетливо улыбаясь, выписывали в воздухе такие «па», что мужскому взгляду оторваться было – ну совсем невозможно!.. Правда, летом, на пляже, я увидел аэробику не телевизионную, а настоящую: обычные отдыхающие дамы в широченных гетрах все как одна пыхтели и с трудом поднимали ноги…

Вернувшись из отпуска, я стал устанавливать дисциплину с первого урока: загружал студентов так, что их головы дымились от работы! На разговоры и шалости теперь не оставалось ни времени, ни сил. А чтобы учащиеся не пали духом, стал изредка строить занятия в виде игры «Что? Где? Когда?» Эффект был потрясающий…

На Вологодчине обожали художественную самодеятельность. Конкурсы, концерты, выставки и фестивали проводились непрерывно. Педучилище не было исключением. По приказу директрисы мы сколотили пляшущую и поющую группу из преподавателей и учащихся. И тут, после начальных репетиций, выяснилось, что у меня есть голос.

Музыканты буквально вцепились в мой организм, репетировали при любой возможности, и вскоре я уже пел романсы, песни военных лет и мелодии нашего времени. Открутиться было невозможно, — приходилось выступать как в училище, так и везде, куда приглашали: в районных клубах, школах и даже в городском Доме культуры, на сцене которого вскоре должен был появиться сам Борис Штоколов – кто-то сверху решил, что пора народным артистам «осваивать глубинку».

Как водится, нашему великому певцу местные власти поначалу не давали даже пошевелиться: толкали речи, вручали подарки и грамоты и ждали ответной любезности, но Штоколов, загадочно улыбаясь, только кивал и ничего не говорил, — берёг голос. Наконец мельтешение прекратилось, и в зал полился такой чистый и глубокий звук, что все сразу притихли, осознав, какое это чудо – настоящее оперное пение!

Борис Штоколов был знаменит не только как бас, — огромная грудь, выпиравшая из фрака на всю ширь, как и его морская душа, поражала воображение и стала частью известного всем сценического образа.

Вернувшись после концерта, я стал подражать певцу и на все лады тянул: «Белой акации гроздья душистые…» Что-то даже получалось, и я, возгордившись, совершил ошибку, за которую, как думаю, заплатил возможной певческой карьерой: хвастанул перед учителями музыки, что тоже могу исполнять романсы, как Штоколов, а может, и лучше! Неожиданная грустная тишина, повисшая после опрометчивого заявления, сама по себе всё объяснила…

Впрочем, это осталось нашей тайной, петь я продолжал и, наверное, разбивал сердца тех учительских девиц, которые грезили о замужестве. Я женского общества не избегал, ухаживал, по возможности, за всеми сразу, но душа моя затаилась…

Физрук пошутил однажды, что за «простой» с меня надо брать дополнительный налог, но деньги за бездетность и так «взимали» в бухгалтерии. Помню, возмутился во время получки: «Какие дети, если я не женат?!» — И увидел на лицах «бухгалтерин» немой вопрос: «Ты дурак?»

Мои профессиональные возможности, благодаря стараниям Инны Николаевны Литовкиной, а ещё больше – набитым шишкам, росли и укреплялись, но я не оставил намерения заниматься наукой. Выписывал общелитературные и отраслевые журналы, в том числе даже «Филологические науки» — его доставляли в специальном пакете прямо из редакции. Конспектировал статьи, приглядывался к работе других и чувствовал, что могу сказать в литературоведении своё слово. В декабре пришло письмо из Майкопа от женщины-доцента, у которой сочинял дипломную работу по русскому языку. Из него узнал, что филфак, помня обо мне, советовал написать заведующему кафедрой литературы соседнего пединститута, в Армавире, — там освобождалось место ассистента. Я тут же отправил послание профессору Василию Ермолаевичу Беляеву, и под новый, 1986 год, получил ответ. Беляев готов был меня взять, но для этого надо прикрепиться соискателем в московскую аспирантуру к какому-нибудь научному руководителю. Имя, адрес и телефон московского профессора предусмотрительно были указаны ещё в майкопском письме…

Я подгонял новогодние праздники и каникулы и составлял план будущей научной работы.

Сразу после каникул я вылетел на «Як-40» в столицу, в аэропорт «Быково». Оттуда добрался до центра и позвонил из телефона-автомата Валерию Александровичу Рязанову. Надо было ехать до станции метро «Цветной бульвар», а потом идти пешком. Я впитывал по дороге образы, знакомые с детских лет, проведённых у телевизора: фасадных коней цирка на Цветном бульваре (кстати, почему цветном?), здания, в которых размещались редакции «Литературной России» и «Нашего современника», часы-теремок при входе в кукольный театр Образцова – Рязанов, оказывается, жил в соседнем доме.

Валерий Александрович, — лысый, с редкими волосиками «под Ленина», но без бородки и усов, невысокий, пожилой, но довольно бодрый профессор в вельветовых брюках и жилете, встретил, как показалось, не совсем учтиво, всё время подгонял – видно, спешил. Пробежав глазами по странице письма с рекомендацией, он, взяв меня за плечо, повёл в просторный кабинет с переполненными книжными шкафами сталинских лет. Высокий потолок с хрустальной люстрой подтвердил предположение – такие квартиры с отдельным кабинетом выделяли генералам и видным учёным (Валерий Александрович был заведующим кафедрой советской литературы Московского пединститута имени Ленина). Мы сели за массивный стол со стеклом на поверхности, и я вытащил из «дипломата» план. Рязанов быстро прочёл, поморщился, и стал диктовать «исправительные» замечания. Минут через десять всё было готово, он черкнул пару фраз с подписью на отдельном листе и отправил меня в отдел аспирантуры – надо было оформить соискательство для сдачи первого кандидатского минимума по философии.

Я ехал в метро, стараясь не пропустить станцию «Фрунзенская», и с трудом «переваривал» услышанное. Кроме минимума по философии, надо сдать ещё два: по литературе и иностранному языку, а потом три экзамена для поступления в аспирантуру… Я представлял научный путь несколько иначе, но выбор был сделан, Рязанов согласился стать руководителем, оставалось найти время для этих шагов, но как?!.. Нагрузка в училище не предполагала свободы – я не вылезал с работы и «приходил в себя» только летом… Крепко задумавшись, я всё-таки пролетел мимо «Фрунзенской», оказавшись на станции «Спортивная». Пришлось плестись по дороге, обходя шинный завод и троллейбусный парк, к входу в МГПИ.

Просторный зал с широкой квадратной плиткой, статуя Ленина из белого мрамора и бронзовые фигуры преподавателей-героев войны, старинные перила с круглыми колоннами на каждом этаже – всё это показалось знакомым. Поднявшись по ступенькам и шагнув на деревянный пол изогнутого коридора, вспомнил, где его видел – в фильме «Карнавал»!

Возле отдела аспирантуры изнемогала от усталости длиннющая очередь из таких же, как я, претендентов. Пристроился в хвост и услышал за спиной студенческий хохоток:

— Нет, уж лучше синий диплом и красное лицо, чем красный диплом и синий фейс!..

Я летел в Великий Устюг на крыльях «Аэрофлота» и парил в мыслях о будущем: условие профессора из Армавира выполнено, теперь оставалось написать реферат по философии, доработать до июля и уволиться, а затем подготовиться к минимуму и сдать его осенью. Тему для реферата выбрал сразу: «Философия Николая Фёдорова». Старую курсовую предстояло переработать, дополнить и усилить до такой степени, чтобы неведомый, а поэтому страшный экзаменатор был сражён.

С невиданным воодушевлением я набросился не только на подготовку к экзамену, но и на преподавательскую работу. Стал всюду успевать и даже следил за литературными новинками. Все тогда читали «Пожар» Распутина, «Печальный детектив» Астафьева, возвращённое из небытия «Ювенильное море» Платонова, «Плаху» Айтматова. Из этого списка пока не видел только «Плаху» — она всё время находилась «на руках». Вся страна обсуждала «гостиничный» скандал Пугачёвой, на кого-то там накричавшей, распевала «Лаванду» Софии Ротару, восхищалась могущественной красотой самолёта «Руслан» и пыталась понять, какой смысл Горбачёв вкладывает в слово «перестройка»?.. Январская катастрофа американского космического челнока «Челленджер» поразила и вызвала сочувствие, но она случилась «там», и давно, а у нас всё распускалось и благоухало не только от весеннего тепла, но и от предчувствия невероятных событий.

Петрова привила-таки мне вкус к современной живописи, и я стал следить за творчеством Шилова и Глазунова. Выставку Ильи Глазунова в Череповце я пропустить не мог, вырвался на сутки и ходил от одной картины к другой с радостным изумлением. Сюжетные полотна и портреты бередили ум и сердце, но от его ленинградских рисунков веяло такой печалью, что мне вдруг тоже стало больно, неясный голос внутри словно предостерегал от излишних восторгов…

26 апреля вечером короткие волны «вражеских голосов» принесли весть об аварии атомной станции на Украине. Верещали о радиационном загрязнении Европы, о панике, о катастрофе, но телевизор, как ни в чём ни бывало, продолжал спокойно рассказывать о весеннем севе. Прошёл следующий день, напряжение нарастало, все уже понимали, что официальное сообщение не заставит себя ждать слишком долго, тем более в «эпоху гласности». Но в Кремле тянули, — видно, и впрямь, случилось что-то ужасное. Наконец, на экране в программе «Время» появилась фотография разрушенного четвёртого блока станции в Припяти, дикторы прочитали скупой текст, и снова всё затихло. Через несколько дней новости как будто с цепи сорвались: один за другим пошли репортажи о героях-пожарных, о ликвидаторах; академик Велихов, закрыв лысину строительной каской, давал рекомендации о борьбе с радиационным загрязнением. Днём над Устюгом гудело небо: грузовые самолёты перебрасывали технику с Урала. Горькое слово «Чернобыль» повторялось в разговорах всё чаще и чащё. Оно звучало в толпе демонстрантов на городском Советском проспекте 1 мая, на работе; во время репортажей о победе киевского «Динамо» в Кубке кубков, в газетах, на радио, в мыслях о том, пострадаем ли мы здесь от этой напасти, свалившейся на нас так же неожиданно, как, наверное, 22 июня на наших родителей?..

Над Великим Устюгом стал летать «Ан-2» с подвешенным на тросе дозиметром, потом ещё рыжий вертолёт «Ми-8». Жители забеспокоились, но вокруг Припяти установили всего лишь тридцатикилометровую зону отчуждения, так что нас вряд ли могло задеть… Мы ошиблись. Спустя тридцать два года из первого октябрьского номера «Аргументов и фактов» узнали, что Вологодская область вошла в число наиболее пострадавших от радиационной заразы. Великоустюгский район, кстати, много лет держал сомнительное первенство по раковым больным. Может, городские слухи 1986-го года о тайных захоронениях в нём и не были слухами?..

Май прошёл, но «отмаяться» нам так и не пришлось. Разразилась очередная гроза: власти стали сгонять технику к Северной Двине и Сухоне – решили перебросить сток северных рек на юг, в Среднюю Азию. Кто-то уже видел, как экскаваторы роют канал. И тут за Русский Север заступились писатели: Залыгин, Белов, Фокина, Распутин… В один из дней светлого от белых ночей июня в кинотеатре «Русь» собрался почти весь взбудораженный город. Состоялся показ документального фильма о переброске рек. Голос за кадром скорбно вещал: «Если канал будет пущен, то воды пойдут вспять, и Великий Устюг, Тотьма и Вологда окажутся затопленными». Представлявшие фильм авторы и солидарные с ними литераторы (я запомнил темпераментно выступавшего Михаила Алексеева) получили такую поддержку зала, что у меня мелькнула мысль: «Отстоим! Переброски не будет».

Завершились июньские страдания аварией местного уровня: в Великом Устюге рухнул целый пролёт моста через Сухону! Никто с него не упал, к счастью, но в «Известиях» появилась ехидная статья – мы всё-таки «прославились».

Июль прошёл под знаком отъезда. Остались позади страсти и обиды прошедшего чемпионата мира по футболу — наша сборная играла как никогда, но вылетела из-за судейских козней шведа Фредрикссона. На работе я отчитался и рассчитался, попрощался с родственниками и ставшими мне близкими людьми, с городом… Накопленное за два года барахло утопил в чреве двух необъятных коричневых чемоданов, сдал ключи, и на «Запорожце» под управлением заводского директора Соколова был доставлен в аэропорт. В груди спорили два не утихавших чувства: боль от расставания и предвосхищение будущего… Прощай, родной город! Я знаю: ты всегда будешь ждать, и никогда не разлюбишь меня. Только на твоих улицах мне дышится легко, только на твоём берегу я спокоен и счастлив…

В Шереметьеве, задевая всех вокруг негабаритной поклажей, я безуспешно передвигался от кассы к кассе, пытаясь купить билет в Адлер. Вдруг передо мной выросла улыбчивая девушка в форме то ли стюардессы, то ли служащей аэровокзала: «Не хотите полететь самолётом вне расписания?» Я, конечно, согласился, быстро прошёл досмотр, поставил свои «крокодилы» на тележку и ступил на лётное поле вслед за нежданной спасительницей. Стоявший в стороне от рейсовых собратьев синий «Ту-134» уже зудел турбинами.

В салоне сидели два человека: пухлый плешивый командированный с портфелем и девица подозрительно раскрашенного вида. Я разместился отдельно, но от скуки мы в полёте пересели поближе друг к другу. Стюардессы присоединились к нам, мы разговорились, и кто-то предложил написать солидарную благодарность экипажу в книгу предложений… Довольные бортпроводницы угостили нас коньяком и подарили буклеты. Я, разглядывая фотографии знакомого по армии Крещатика, внезапно понял, отчего нам так «повезло»: самолёт был украинским!..

Летний Адлер был верен себе: толпы отдыхающих штурмовали желтые «Икарусы», стараясь сразу попасть в центр Сочи, не понимая, что чистые пляжи и спокойные места можно найти только на окраинах. Море блистало под солнцем, воздух был наполнен знакомыми с детства запахами вечнозелёных растений и терпким ароматом выхлопных газов на единственной петляющей вдоль прибрежной полосы трассе.

Уже дома, на Енисейской улице, после объятий, я открыл чемоданы и под заинтересованным взглядом матери стал доставать вещи. Первым делом вытащил маленький телевизор, настроил антенну и сразу попал на трансляцию из Кремлёвского дворца – шёл восьмой съезд Союза писателей СССР.

Вечером позвонил в Армавир профессору Беляеву. Он успокоил: оформить документы на работу можно недели через две, а пока надо отдыхать и готовиться к минимуму.

Учебник по философии я дочитывал на горячей гальке, «закусывая» его книжкой Ленина с ласковым названием «Материализм и эмпириокритицизм»… Номер «Нового мира» с айтматовской «Плахой» удалось достать в «бессмертной» сочинской городской библиотеке, – её здание попало в кадр «Бриллиантовой руки»…

За съездом писателей тоже следил, и стал свидетелем скандала с грузинской делегацией. Поэт Ираклий Абашидзе, известный в стране, читающей всё подряд, потребовал публичных извинений от Виктора Астафьева за оскорбление гордой нации в рассказе «Ловля пескарей в Грузии»! Сергей Михалков, сидевший во главе президиума, промямлил что-то несуразное, но, по сути, поддержал неожиданное заявление. Валентин Распутин, попросив слова, отчитал возмутителя спокойствия и сказал, что в тексте нет ничего оскорбительного.

Я вспомнил, что весной прочёл его в цикле астафьевских рассказов о рыбалке, но тоже не заметил ничего крамольного. Любопытство заставило меня срочно выехать в Центральный Сочи.

В полупустом читальном зале открыл номер «Нашего современника» и погрузился в его содержание. Удивился: за такой панегирик Грузии Астафьеву надо в Тбилиси памятник ставить! Сюжет был прост как правда: Астафьев восхищался гостеприимством жителей, храмами, — не разрушенными, в отличие от России, — древней культурой, поэзией Руставели, даже успел выловить пескарей в горной речке… Что ж они так взъелись на писателя? И только прочитав один из абзацев, я сообразил, на что грузины обиделись: «Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома учитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей…» Уже в электричке, мысленно пересказывая эти строки, я вдруг испугался: «Астафьеву не поздоровится…» И точно! Грузия продолжала буйствовать от возмущения. Даже в Штатах автора «пасквиля» встречала диаспора с плакатом: «Вон из Америки, клеветник грузинского народа!» Спустя годы я узнал от родственников писателя: угрозы были такими яростными, что пришлось внуков прятать в глухих местах. Сам Астафьев вспоминал потом, что его обещали зарезать. Но если бы они тогда прочли не журнальный, а полный вариант рассказа, опубликованный в собрании сочинений на излёте 90-х, когда нищая, но «самостоятельная» Грузия грелась в холодных квартирах у самодельных «буржуек», то они точно бы его «зарэзали»!..

Армавир

В середине августа я ступил на жаркий асфальт «вольного города Армавира». «Вольным» он называл себя сам, потому как для кубанского райцентра был слишком большим, а для станицы – слишком индустриальным. Пыхтели в нём несколько заводов, в том числе главный производитель резинотехнического изделия со стеснительным названием «№2». Гостей встречали аж два железнодорожных вокзала — ещё у кассы я опешил, когда спросили: «Вам куда? – В Армавир-1 или Армавир-2?» И, конечно, гордостью жителей был АВВАУЛ – училище военных лётчиков-истребителей, украшенное при входе чуть наклонённой стелой с насаженным на неё старым «двадцать первым» «МИГом». Основным поставщиком невест для курсантов стал местный пединститут, где мне предстояло работать ассистентом, а значит, вести всё подряд (тысяча часов в год!).

У вокзала «Армавир-2», сразу за памятником Горькому (он и здесь побывал, даже в тюрьме успел посидеть!) высился на тонких металлических ножках щит с надписью: «В нашем городе живут граждане 88-ми национальностей!» Кто бы сомневался, это же юг…

Растёкся город вдоль низкого берега бурной и всегда грязной реки Кубань (с высокого её обрыва открывался дивный вид на типовые постройки), упираясь в такую же грязную, но хилую речку Уруп и в кладбище, со всех сторон окружённое традиционными дачками.

В городе были два действующих храма: православный и армянский (название «Армавир» он носил не случайно – треть горожан составляли представители этой нации), так же действующая тюрьма, воротам которой грозил внушительной пушкой ещё не снятый тогда с вооружения «ИС-3» на постаменте возле ремонтного танкового завода, и потешный памятник революции в самом центре – в виде прочно стоявшего тонкого и длинного прямоугольника, лишённого каких либо украшений — его, естественно, прозвали «мечтой импотента».

Приезжих забавляли постоянно повторяемые в местной речи «Да прям?!», нежная любовь к футбольной команде второй лиги «Торпедо» и странная назойливость в пересказывании истории о выпускнике училища Беленко, угнавшего ещё в 70-х годах страшно секретный «МИГ-25-й» с Дальнего Востока в Японию.

Знаменитым армавирцем был не только Беленко. Писатель Дангулов, автор романа «Дипломаты», построил на свои средства и подарил городу детскую библиотеку, иногда навещала родной край певица Толкунова, настоящей легендой был знаменитый танковый снайпер Лавриненко.

Прописали меня – и то не сразу – в общежитии, но комнату не дали. Что ж, не оставалось ничего иного, как снимать угол у частников. Первые дни были невыносимыми – всё вокруг казалось чужим и враждебным. Чтобы заглушить боль, накануне выходных спешил на вокзал – к родителям. Вернувшись в очередной раз, я заметил газетный стенд и стал, не отрываясь, читать репортажи из Новороссийска – 31 августа там прямо перед бухтой затонул «Адмирал Нахимов»… Этот пароход видел не раз в искусственной акватории сочинского морского порта. Белая громадина с многочисленными иллюминаторами, прижавшаяся к причалу по всей длине, никак не совмещалась в моих исторических представлениях с двадцатыми годами – не верилось, что тогда могли строить такие исполинские корабли! Впрочем, «Титаник» был спущен в океанскую воду ещё раньше. «Нахимова» в газетах и называли «русским «Титаником».

Душе было всё больней и больней от новых сообщений: погибли сотни, да ещё несколько водолазов, вытаскивавших трупы, застряли в опрокинутых каютах и задохнулись. Несчастных и взвинченных родственников успокаивал Гейдар Алиев – бессменный «аварийный» секретарь ЦК.

С новой работой мне повезло – кафедра литературы в пединституте оказалась на редкость дружной и единомышленной. Её заведующий подбирал людей, не заражённых вирусом диссидентства, повсеместно распространившегося среди интеллигенции. Сам он пришёл в образование ещё в сталинские годы, одряхлел, ссутулился, но его морщинистое лицо никогда не скупилось на добрую улыбку. Утром в аудитории Василий Ермолаевич, старчески покашливая, доставал из кожаного портфеля стопку жёлтых от времени листов, надевал очки и произносил всегда одну и ту же фразу: «Ну, что, начнём по холодку?» И студенты, и я, начинающий лектор, относились к нему скептически. Но однажды у нас зашёл разговор о прозе 1930-х, и я был поражён глубиной знаний об эпохе, отдалённой для меня, но родной для него.

Из преподавателей я сразу отметил Георгия Михайловича Панова, высокого, молодого (он был не на много старше меня), щеголявшего модными тогда усами и всегда подтянутого, готового к бою. Он окончил Кубанский университет, слушал там выдающегося литературного критика Юрия Селезнёва, и сам был критиком, — чаще всего публиковался в журнале «Кубань». Студенты прозвали его «неистовым Виссарионом» — за принципиальность и страсть, с которой он доказывал необходимость «русского пути». Впрочем, Белинского он оценивал трезво, справедливо считая его основоположником вульгарного социологизма – знаменитый критик считал, что человека «среда заела», поэтому он ни в чём не виноват… Вскоре мы с Пановым подружились, и я, с его подачи, окунулся с головой в периодику – идеологическая схватка «толстых» журналов гремела на весь Союз. Кафедра, за редким исключением, была на стороне патриотического «Нашего современника», а не либерального «Огонька».

Уже с утра у газетных киосков выстраивались очереди. Покупали сразу несколько газет, читали в транспорте, на работе, дома… Спорили о Сталине, о пакте Молотова-Риббентропа, ругали застой. Ленина пока не трогали — Горбачёв заявил, что нужно возвращаться к «ленинским принципам». От этого потока было не скрыться — радио, телевидение, кино буквально вгрызались в прошлое, давнее и близкое, вытаскивали на свет такие факты, что брала оторопь.

Страстной поклонницей нового кино была доцент нашей кафедры Грибулина. Женщина вечных «средних лет» и необъятного вида, — когда садилась, грудью закрывала пол-стола, — и непререкаемого авторитета (не терпела возражений), организовала лекторий в небольшом кинотеатре в центре города. Перед показом Грибулина давала характеристику очередному «шедевру», а после просмотра устраивала обсуждение. «Крутили» фильмы «Кин-дза-дза», «Плюмбум, или Опасная игра», «Письма мёртвого человека», «Храни меня, мой талисман» и другие. С чем-то я соглашался, но многие её восторженные оценки удивляли. Хоть убейте, но от такой скучищи, как «Письма мёртвого человека» режиссёра Лопушанского, ничего путного взять было просто невозможно!

К осени 1986-го перестройка уже стала надоедать. В народе «каркали»: «Сначала перестройка, потом перестрелка», — начались волнения в Казахстане. О жертвах телевизор говорил невнятно, зато «голоса», которые почему-то перестали глушить, смаковали детали непрерывно.

Горбачёв в моих глазах упал после встречи с Рейганом в Рейкьявике — было противно наблюдать, как он лебезил перед американцем, как сдавал шаг за шагом позиции. Несмотря на объяснения на затянутой, по причине его утомительного многословия, пресс-конференции, почти всем стало ясно — «пятнистый» капитулировал.

В конце октября я собрался ехать в Москву. К минимуму по философии подготовился, реферат напечатал, как вдруг за неделю до отъезда получил повестку из военкомата — вызывали из запаса в помощь офицерам, устранявшим последствия чернобыльской аварии. Снова армия, снова Украина?..

Соискатели и аспиранты, по слухам, призыву не подлежали, и я пошёл к ректору выяснять: как быть в таком случае? — столько готовился, и вот… Владислав Тимофеевич Покровский, высокий и представительный, как и положено начальнику, но душевный и даже сентиментальный в общении (был из детдомовцев), принял, выслушал, удивился, приподняв брови, что-то записал в блокнот и обещал всё уладить. На следующий день из ректората сообщили: «Можете отправляться в столицу».

До сих пор не знаю, положена ли была «бронь» (сейчас она есть), или это Покровский постарался, но и доныне совестно, когда смотрю на памятники ликвидаторам — на их месте мог быть и я…

Минимум сдал на «пять», а вот реферат — на «четыре». Сначала огорчился, но потом, после удивлённых разъяснений знакомых московских аспирантов: «Ты что?! — Он зверь! Радуйся, что «тройку» или даже «двойку» не получил» — успокоился.

Ладно, с одним минимумом покончено, а вот второй — немецкий язык — был головной болью. Но его сдавать ещё не скоро, весной.

На работе всё шло отлично, «методические тренировки» в педучилище не прошли даром, практические занятия на первом курсе я вёл уверенно, буквально играя с материалом и школьными, и институтскими способами. В конце года заведующий объявил, что Суханов должен дать открытый семинар. Что ж, я был готов, и когда почти вся кафедра уселась сзади, начал занятие как ни в чём ни бывало. Использовал и доску, и учебники, и диафильм, и соревновательный метод, и много чего ещё… Студентки, чувствуя торжественность момента, отвечали как никогда, стараясь не подвести ни себя, ни меня.

Обсуждение прошло быстро. Два-три замечания потонули в потоке одобрения и даже восхищения. Особенно довольной была Грибулина, она завершила свой отзыв так: «Занятие прошло идеально!» Я, конечно, был растроган, но понимал, что успех – на две трети не мой, а моих северных наставников.

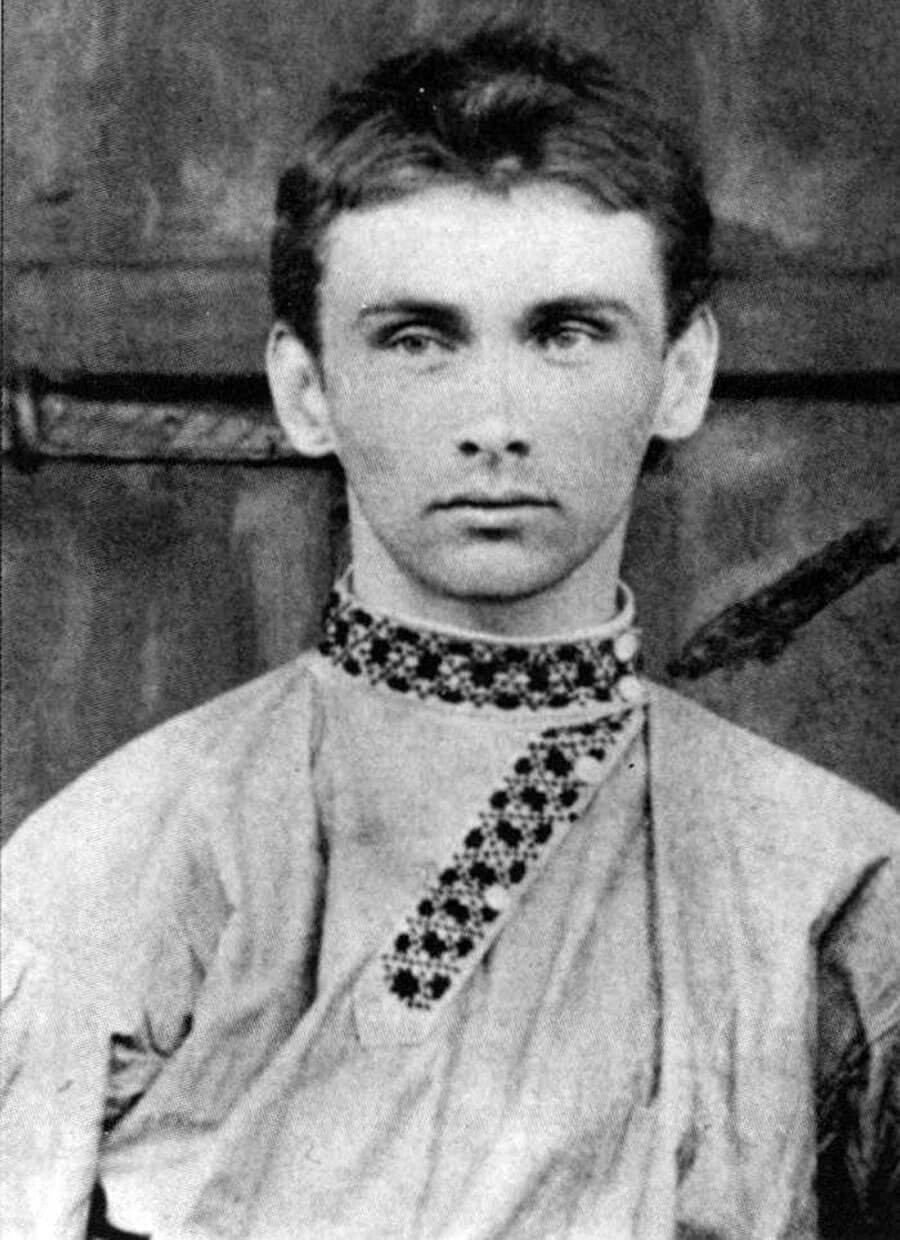

Грибулина от слов перешла к делу: сходила в ректорат, и вскоре от меня потребовали цветную фотографию для доски почёта. Было стыдно, я даже скрывался от проректора по воспитательной работе, но все-таки он меня поймал и привёл в Дом быта, наискосок от института. Там и сделали фотопортрет, на котором исподлобья и хмуро глядело на зевак злое лицо, как бы говоря: «Я этого не хотел!»

Кандидатский минимум по иностранному языку приближался. Мои стенания были услышаны — женщины-коллеги отправили «по знакомству» к хорошему, как уверяли, репетитору. «Немка» средних лет, в которой угадывались повадки школьной учительницы, мучилась со мной у сестры, в малом читальном зале городской библиотеки, куда почти никто не заглядывал. Что удивительно, денег она брать не стала, хотя «репетировала» на совесть, но однажды, когда мне потребовалось съездить по бумажным делам в Москву, попросила передать крошечную посылку родственнице, жившей где-то на окраине. «Она девушка видная, умница, уже кандидат наук, но живёт одна», — торопливо говорила репетитор, склонившись над столом и рисуя на клочке бумаги адрес. Разогнувшись и сверкнув короткой улыбкой, она вручила листок и свёрток со словами, в которых я расслышал не только лёгкую досаду, но и ободряющий намёк: «И куда только парни смотрят?!»

И вот я в Москве… «Расквитавшись» с отделом аспирантуры, доехал в метро до станции «Юго-Западная», пересел на автобус и оказался в странном микрорайоне, застрявшем в лесах между столицей и аэропортом «Внуково». Район этот был больше похож на посёлок, явившийся в одночасье из прошлого. На широких улицах, зажатых с двух сторон серыми сугробами утрамбованного снега, передвигались редкие автомобили, по тротуарам прогуливались пенсионеры с собачками, а двухэтажные и трёхэтажные дома довоенной поры были расставлены безвестным архитектором аккуратно, через равные промежутки. На крыльцо одного из этих зданий я и поднялся, предвкушая встречу с «синим чулком» армавирского происхождения.

Вошёл внутрь и увидел в длинном коридоре разномастные проёмы коммуналок. На кухне в конце прохода шипело сало на сковородке, кто-то плескался в душевой, но моё появление было замечено сразу и вызвало небывалый интерес: вынырнувшие из каморок бабушки в халатах и тапках рассматривали меня как гостя с другой планеты. Я назвал фамилию, и тут же открылась первая дверь слева – на пороге стояла высокая девушка в коричневом костюме и с шариковой ручкой в руке, — видно, я оторвал её от занятий. Вьющиеся рыжие волосы, мелкие веснушки на лице и зелёные глаза – вот что успел разглядеть за время дежурных фраз, объясняющих нежданное вторжение.

Вручив посылку, сел на предложенный стул и огляделся: одна стена была заставлена шкафами с книгами, у окна стоял письменный стол с разложенными по бокам рукописями и с пишущей машинкой бело-розового цвета в центре; к перегородке, оклеенной свежими обоями, был приставлен комод, на который Ольга (так звали хозяйку) водрузила электрический чайник.

Мой образ «синего чулка» рушился на глазах: Ольга с юмором рассказывала о работе, угощая чаем с вареньем, искренне интересовалась моей судьбой и скупо говорила о себе… Да, приехала из Армавира, защитила кандидатскую, была оставлена на кафедре в Сельскохозяйственной академии… Я, в свою очередь, вздохнув, поделился воспоминанием о сданном минимуме, и наш разговор на общую тему оживился и стал ещё интереснее. Я слушал, смотрел на её большие и по-детски доверчивые глаза, настежь открытые собеседнику, с которым Ольга была знакома чуть более часа, и думал: «Какая она славная! Умная, интеллигентная, душевная!.. Красавицей назвать её было нельзя, но симпатичной, а главное, милой и сердечной – вполне. Если бы только не это…» К несчастью, она картавила, и довольно сильно… Прошёл час, потом ещё два, но привыкнуть к грассирующим звукам я так и не смог.

Когда мы прощались, Ольга с затаённым в голосе вопросом пригласила в гости в следующий приезд. Я кивнул, уже зная, что не приду к ней никогда… И зачем только обнадёжил?

Поезд в Армавир отправлялся ночью, вечер свободен… Я никогда не бывал в Большом, и решил сходить в него по «лишнему билетику». Наивность безграничная – откуда провинциалу знать, что очередь в театральные кассы занимают с вечера?.. Я подошёл к колоннам, задал всем известный вопрос и спустя мгновение держал в руках чуть помятый бумажный прямоугольник – новичкам всегда везёт! Шагнул через порог, оглядываясь по сторонам, всё ещё не веря, что вижу «тот самый» театр. Отдал пальто, получил номерок, буклет и стал подниматься по лестнице, словно знакомой с детства. Сердце приглушённо билось от почтительного созерцания императорского убранства.

Сел ни куда-нибудь, а в ложу рядом со сценой и, только рассмотрев сверкающий от золота исторический зал, раскрыл программку… «Опера Жюля Массне «Вертер». Премьера». Режиссёром-постановщиком и певицей в одном лице была Елена Образцова. Я не раз слушал её пение в записях и приготовился внимать несколько басовитому меццо-сопрано.

Открылся занавес, Альгис Жюрайтис, известный мне по домашней пластинке «Венгерских танцев» Иоганнеса Брамса, взмахнул дирижёрской палочкой. В свете софитов разноцветные костюмы артистов показались особенно праздничными. Началось действие, согласно тексту либретто, только что прочитанному в некоторой спешке, но я ждал выхода главных певцов: Образцовой и Богачёва.

Наконец, появилась она… Ослепительная улыбка, величавые движения, богатое платье – всё вмиг исчезло в моих глазах с первыми звуками её голоса. Не только я – все сидящие в креслах оцепенели от неожиданного, проникающего в душу тембра, совершенно не схожего с растиражированным в миллионах виниловых дисков и кассет. Это было что-то невероятное, неземное, божественное!.. Владимир Богачёв, конечно, бесподобен, но Образцова сразу взяла меня в плен и не сжалилась до самой развязки. Я боялся пошевелиться, погрузившись в звуки, лишь раз взглянул на соседей по ложе и понял, что им не до меня.

Особой нежностью наполнялось пение Образцовой, когда она подходила ближе к дирижёру. Мне показалось, что между ними существует невидимая связь – с такой любовью они смотрели друг на друга, не сбиваясь ни в одном такте, словно слившись в единое целое. Лишь потом я узнал, что их счастливый брак достиг пятилетней вершины.

Опьянённый её голосом, я хотел, чтобы блаженство продолжалось бесконечно, но спектакль подошёл к финалу. Образцова, стоя на коленях и склонившись над оперным возлюбленным, оплакивала его с такой болью, словно предчувствовала будущую смертельную разлуку не с ним, а с Альгисом Жюрайтисом…

Я не понимал, как ещё не умер от сердечного удара – настолько всепроникающим и пронизывающим было её пение, перенёсшее в рай и в преисподнюю одновременно. Когда всё кончилось, я вскочил и стал аплодировать, отбивая ладони, с одной целью: не отпустить её ни за что! Вместе со мной желал этого и зал – овации продолжались очень долго.

Последующие мои действия были независимыми от сознания – до самого Армавира я бережно хранил её голос внутри и почти не спал.

Следующая поездка в столицу закончилась неудачей: экзамен-минимум по немецкому языку я благополучно «завалил». Но что значил этот провал по сравнению с непрекращающейся чередой катастроф!.. 28 мая 1987 года немецкий лётчик-любитель Матиас Руст на стареньком одномоторном самолёте пролетел через границу и все барьеры ПВО и приземлился… на Красной площади. Как тогда шутили – чуть ли не на фуражку министра обороны! Горбачёв снял почти всю верхушку генералитета, хотя был виноват сам – только он мог отдать приказ сбить нарушителя, но медлил – то ли от нерешительности, то ли от коварного замысла обезглавить возможных соперников во власти.

В июне умудрился «отличиться» и Армавир: в нём был обнаружен первый в стране больной СПИДом. Им оказался местный преподаватель английского и русского языков, «удачно» съездивший в командировку в Африку. Паника накрыла город, в лабораториях поликлиник выстроились очереди. «Пикантность» заключалась ещё и в том, что происшествие случилось в месте, где работала единственная в СССР «Резинка»…

Лето оказалось не менее катастрофичным: в августе на ростовской станции Каменская столкнулись два поезда, погибли 106 пассажиров. Разделился МХАТ, потом «Таганка», на своем съезде разругались кинематографисты, политические споры разъединяли даже самых близких людей. По всеобщим предчувствиям, страна летела в пропасть с невиданным «ускорением», о котором разглагольствовал «дорогой Михаил Сергеевич». Так, под песню «Букет» на слова Николая Рубцова, звучавшей весь год из радиоприёмников, мы неслись к развязке. Очертания её ещё не просматривались, но ощущались кожей и будоражили подсознание, — за неимением разумного объяснения происходящего.

В том же августе один за другим скончались любимые всеми актёры: 7 числа – Анатолий Папанов, 16-го – Андрей Миронов. Театр Сатиры осиротел, теперь уже навсегда. Наш кино-клуб, вновь открывшийся в сентябре, был в трауре. Но мы продолжали с упоением смотреть фильмы, по какому-то странному совпадению «бившими» по нашей истории: «Завтра была война», «Асса», «Зеркало для героя». Особенный ажиотаж вызвала документальная картина «Легко ли быть молодым?» режиссёра Подниекса и художественная: «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Грузину даже дали Ленинскую премию, от которой он благоразумно отказался.

Мы, будто загипнотизированные, повторяли одни и те же слова о репрессиях, о Сталине, Брежневе, но Горбачёва ненавидели ещё сильнее. Когда в октябре Ельцин, всегда державший нос по ветру, выступил на партийном пленуме против генсека, мы встрепенулись: вот он, долгожданный «сменщик»! Поначалу и я до хрипоты спорил с пенсионерами на лавочке, поддерживая Бориса Николаевича, но очень скоро распознал его безоглядный карьеризм, и теперь уже мне приходилось отбиваться от «почитателей». А тут ещё и новая телепрограмма «Взгляд» притянула к экранам доморощенных спорщиков.

22 октября Иосифу Бродскому дали Нобелевскую премию. Мы тут же включили его в список наших лауреатов, хотя получал он её как американский гражданин. «Новый мир» сразу опубликовал подборку стихотворений «выдающегося русского поэта». А 7 ноября началась подлинная вакханалия в связи с юбилеем Октябрьской революции. Удивительным образом её хвалили и ругали одновременно. Особенно «свирепствовал» Михаил Шатров в своих публицистических пьесах, написанных на скорую руку.

1988 год мы ждали с затаённой слабой надеждой: может быть, он пройдёт без происшествий, несмотря на то, что високосный? Все-таки Олимпиада на носу…

Надежды оказались напрасными — нас ожидали волнения в Нагорном Карабахе, резня в Сумгаите, захват Ту-154 семьёй Овечкиных и ещё сотни печальных событий. В феврале беда настигла и меня: в мороз, редкий для Армавира, я вспотел в искусственной шубе, пока в спешке добирался до вокзала, и уже по дороге в Лоо затемпературил так сильно, что еле дошагал от станции до дома. Тот же самый врач, что десять лет назад поставил на рентгеновском аппарате диагноз «воспаление лёгких», срочно отправил меня с этой же болезнью в ближайшую больницу – железнодорожную. Так начались зимние каникулы…

Мама «выбила» спокойную палату для двоих, и эскулапы рьяно взялись за лечение. Главный врач отделения, обаятельнейшая женщина, к которой были неравнодушны, как я заметил, все медики-мужчины, особенно хирург, — по два раза в день, а то и чаще, заходила ко мне и всё сокрушалась, что никак не удаётся сбить температуру. Её выразительное круглое лицо с аккуратно выщипанными бровями и в меру накрашенными красными губами выражало беспокойство, а большие карие глаза были по-настоящему грустны.

Соседом по палате оказался знакомый ещё по поездке в Абхазию шофёр, муж любимой учительницы литературы. Он меня узнал, и мы легко, но недолго общались – он уже выздоравливал, и на выходных спешил к своей недавно купленной белой «восьмёрке», о которой прожужжал все уши. Вскоре его выписали, и я, чтобы скрасить одиночество, читал книгу Селезнёва о Достоевском, а в «тихий час» нарушал режим: переодевался и, тайком выскользнув из подъезда, пробирался переулками к киоску «Союзпечати», стоявшему неподалёку от вокзала. Приносил связку газет и журналов, и в перерывах между процедурами, оголодав от недостатка информации, жадно читал. Особенно впечатлила статья в «Науке и жизни» о подготовке челнока «Буран» к будущему полёту. Ракету-носитель «Энергию» уже запустили в прошлом году, а концу этого ожидался «премьерный выход» новейшего космического корабля. «На него» работали тысячи предприятий, — экономика и наука приободрились и вдохновенно творили историю. Сам корабль был красив, а значит, «будет хорошо летать», как любил говорить авиаконструктор Туполев.

Вечером обитатели палат, несмотря на запрет, собирались у телевизора – началась зимняя Олимпиада. То, что «наши» её выиграют, никто не сомневался, весь вопрос был: как, и с какими рекордами? Особенно переживали за хоккеистов и фигуристов.

В стремлении сбить температуру врачи переусердствовали – влепили столько уколов, что моя «пятая точка» не выдержала и затвердела. Лечащий врач, встревоженная этим обстоятельством, привела больного в кабинет хирурга, и тот, радостно глядя не на меня, вынес вердикт: «Будем резать!» «Может, не надо? – испугалась моя протеже. — Давайте подождём, а пока прогреем его аппаратом УВЧ?» «А, давайте!» — хирург во всём был с ней согласен, и даже ободряюще мне подмигнул.

Теперь я каждый день лежал на чистых простынях, подставив под пластмассовые рычаги с кругляшками больное место. Операции удалось избежать…

Постепенно хрипы и кашель исчезли, но температура (37,4) почему-то не отступала. Меня вынуждены были выписать с ней, — курс закончился, — но провожали с явной тревогой и настоятельно просили продолжить лечение амбулаторно. Мне даже было жаль врача – так она переживала… Спустя год эта прекрасная женщина погибнет в автокатастрофе, а воздыхатель-хирург сопьётся с горя…

Я вернулся в Армавир и вновь окунулся в работу. Лекции и практические занятия не давали ни охнуть, ни вздохнуть – такова ассистентская судьба, ничего не поделаешь. Но читать журналы и делиться мыслями и эмоциями мы не переставали. В «Огоньке» радостно сообщили о реабилитации Николая Бухарина (без горбачёвского идеолога Александра Яковлева тут явно не обошлось!), посвятили «несчастному» огромную статью. Мы читали и возмущались: «За что?!» После «Злых заметок», наполненных ненавистью к Есенину и ко всему русскому, делать из него мученика было наглостью.

В марте в «Советской России» опубликовали письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», её тут же заклевали «застрельщики» перестройки. А вот мы восприняли статью частью положительно, частью с досадой. Её критика современных разрушителей истории была по душе, но защита коммунистических идеалов полного сочувствия не вызвала. Особенно негодовала доцент Терещенко, высокая яркая блондинка, всегда модно одетая и бывшая в курсе последних новостей. Она единственная из нас сочувствовала либералам, хотя однажды в троллейбусе по дороге домой (мы жили в соседних районах), уцепившись за поручень в переполненном салоне и почти прижавшись ко мне, певучим голосом произнесла с явным сожалением: «А ведь идея-то была славная!..»

Мы приятельствовали, я даже бывал у неё, познакомился с мужем, тоже высоким красивым блондином, с их сыном-подростком. Мы вместе ходили на «грибулинские» киносеансы, помогали друг другу в бытовых делах (она, например, настояла, чтобы я удалял зуб у знакомого врача), но почти не спорили. Правда, глядя, как я перелистываю страницы «Советской России», она иронически вопрошала: «Ну, что хорошего можно прочитать в «Совраске»??..»

Вся кафедра считала её семью крепкой, даже образцовой. Как же все удивились, когда Терещенко, съездив в Ленинград и познакомившись с каким-то полковником, вдруг бросила и мужа, и сына, а когда мы случайно встретились в Москве, заявила: «Я об этом мечтала всю жизнь!»

В первопрестольной я «брал штурмом» немецкий язык. Сделал перевод газетного текста, с грехом пополам ответил на вопросы и получил дохлую, но всё-таки «государственную» оценку. А минимум по специальности сдал «одной левой» — мне попался любимый Есенин! На радостях записался в Ленинку и оказался в древнем и скрипучем здании Дома Пашкова. Мне повезло: отдел диссертаций только-только собирался переезжать в Химки, и я успел вдохнуть воздух екатерининской и сталинской эпох сразу. Взял с собой пухлую «канцелярскую» тетрадь и стал, ещё не осознавая до конца торжественности момента, конспектировать умные мысли. С пиететом открывал каждый переплетённый том научного труда и впитывал не только текст, но и аромат машинописных листов.

В обветшалом зале со старинными пыльными окнами сидели занятные личности: сгорбленные тётеньки в очках, озабоченные молодые аспиранты и редкие седовласые старцы. Один из них что-то мычал, читая, потом встал и, мотая головой, поплёлся, припадая на обе ноги, к библиографам. Работницы отдела видели, наверное, и не такое: спокойно выслушали инвалида и принесли требуемую книгу. Я задумался: из-за болезни он пошёл в сидячую профессию или получил травму в ходе исследовательских мытарств?..

Вечером на вахте аспирантского общежития мне вручили телеграмму от мамы – она договорилась со знакомыми в Минске, где мне предстояло долечивать неутихающую температуру.