04.03.2019

04.03.2019  0

0  301

301 Сергей Багров СУДЬБА НИКОЛАЯ РУБЦОВА К выходу «Рубцовского сборника» (Тотьма, 2019). Часть 1 …

В разгаре зимы 2019 года в городе Тотьма вышла книга о судьбе и творчестве Николая Рубцова. Называется она «Рубцовский сборник». Авторами ее стали вологодские и череповецкие писатели, учителя, преподаватели Вузов и те, кто знает о поэте казалось бы, всё, потому пытается постичь тайну влияния стихотворной строки лирика на свое настроение. Судьба поэта и судьба страны, казалось бы, общеизвестна. Но так ли это?

Директор Тотемского музейного объединения Алексей Михайлович Новоселов открывает для нас, что есть такое град Тотьма, и какие следы пребывания оставил в древнем городе Николай Рубцов. Он как бы вводит нас в ту естественную стихию, без которой поэт был бы и не поэт, при этом отчетливо сознавая, что не столько Тотьма, сколько село Никольское вылепило из Рубцова истинного поэта. Однако участвовала в этом благородном строительстве и сама Тотьма, подарив читателю то, что он никогда не понял бы без нее. Этому кстати посвящены многие очерки сборника, благодаря которым Рубцов нам представляется с неожиданной стороны, как человек, о ком еще говорили мало, и вот, сейчас, узнают о нем, пусть и не всё, но многое, что было до этого малоизвестно.

Рубцов и родное Отечество — вот главная тема большинства работ сборника. «Россия! Русь! Храни себя, храни!» — обращается к нам словами поэта Алексей Новоселов, одновременно давая понять, что с этим святым делом у нас далеко не всё благополучно. Чем на это ответит читатель?

Читаем сборник. Как много в нем очерков, отражающих плоть и душу Николая Рубцова. Поэт живой! Веришь в подобное, читая работы если не всех, то почти всех авторов книги.

В сборнике мы находим новые, пока никому не известные страницы биографии поэта. Находим и новое объяснение его поступкам. Окунаемся в мир России, которой трудно было всегда, но она стойко выдерживала все, что причиняло ей боль, как от врагов внутренних, так и внешних. Николай Рубцов был истинным патриотом России, которой он посвятил не только свои творения, но и жизнь.

Читаем в сборнике и про Китай. Авторы из этой страны пытаются разобраться: отчего такое бывает, что в глубине России зажглись вселенские огоньки, освещая не только соседние, но и дальние страны. И зажег их самый душевный, в то же время и самый неповторимый поэт, которого нам подарило время.

Рубцов живой! — объявляют нам авторы Рубцовского сборника. И ведь веришь в это, читая книгу от корки до корки. Он многому еще нас научит! И все же откуда он взялся?

Сейчас мы можем сказать, что Николай Рубцов есть наследник своего отца Михаила Андриановича Рубцова, бесшабашного русского гармониста. Он же руководитель снабженческой базы. Но это было в зрелые годы. Человек нелепой, но страшной судьбы, попавший в тюрьму, где мог бы сломаться. Но он сохранился, как высеченный из скалы стоик.

О Михаиле Андриановиче рассказывает нам череповецкий писатель Леонид Вересов, поместив очерк о нем вошел в наш сборник. Читаем мы здесь и вторую работу Вересова о пальмах юга. И удивляемся поневоле. Такая вокруг грусть и сирость. Избы в снегу. Холод и скука. И тут тебе пальмы юга? Зачем они были нужны поэту? Да затем, что это мечта. Мечта и надежда одновременно. Поэт без мечты — это и не поэт. Вересов придает этому стихотворению большое значение. Многое в нем не сказано, зато есть в нем южные пальмы. Есть перевал. А за ним — то, что так необходимо русской душе. Стихотворение с большим философским смыслом. К нему будут еще возвращаться и возвращаться, чтобы понять неуловимое и святое, и как всё это можно к себе приблизить. А может быть, даже и полюбить.

О Рубцове нельзя писать вяло и скучно. Только эмоционально. Только свежо и смело. Замечательный очерк написала о нем Галина Алексеевна Мартюкова. Даже не столько о нем, сколько о его детдомовском друге Анатолии Мартюкове. А если точнее, то об обоих вместе.

Село Никольское. Кто бы мог подумать, что отсюда, как из гнезда, в разные пределы страны вылетят два соловья, грудь которых наполнена образами красивой деревни Николы. Речка, изгородь, сельсовет с красным флагом, пасущееся стадо коров, просторы летнего луга — всё это станет для них чем-то общим, конкретным, из этой местности, откуда они и брали образы для рождающихся стихов. Голоса разные, а источник один. Не удивительно, если что-то в строчках Рубцова было почти Мартюковским. Так же, как в опытах Мартюкова могло открыться что-то Рубцовское. Это не было подражанием. У того и другого — своё. Единственно, чему Мартюков и Рубцов могли подражать — так это родной природе. Писать так, как рука незримого живописца. И главное, чтобы строки стихов вели за собой, обнажали тайну души влюблённого в красоту и чудо счастливого человека. Счастливого оттого, что он, открывая книгу Рубцова, разглядел в ней то, чего не хватало его душе. А потом, спустя годы, когда не стало Рубцова, мог увидеть его продолжение, раскрыв при этом сборник стихов Анатолия Мартюкова.

Однако не стало и Мартюкова. Читаю фрагменты письма Мартюкова ко мне.

«Я живу собой. Всё, что есть во мне, моим и останется. В нынешние лета труднее располагать на взаимность и чью-то чуткую душу. Теперь я знаю, что мы дышим одним воздухом. И живём под одной крышей. Крышей добра и справедливости. Мы — это ты, к примеру, и я.

Я прост перед всеми людьми. И доверчив только до первого обмана. Любая правда, даже если она жестокая, меня не обижает. В этом случае я не оправдываюсь. Да и в любом случае оправдываться не надо…»

В 2009 г. в вологодском журнале «Лад» была опубликована большая подборка стихотворений Анатолия Мартюкова. После этой подборки я написал Анатолию: «Давно такого пространства, летящего от души к душе, не ощущал. И вдруг, словно встретился с Николаем Рубцовым. Надо цитировать буквально все стихи… Читал Зиновьева (в этом же журнале). Поэт велик. Но ведь и ты не меньше»…

Галина Мартюкова особо выделила одно стихотворение Мартюкова:

Как светел день,

Как полон свежих сил!

Как ясен лад лесного разговора!

Душистый ветер солнечного бора

Большим стрекозам голову кружил.

Ласкал деревья. Зыбкие стволы

Гнездовье птичье бережно качали…

И в золотые капельки смолы

Оборотились все мои печали.

Читаю и думаю: а может всё это написал Мартюков вдвоем? С Николаем Михайловичем Рубцовым?..

НАПОСЛЕДОК

В сборнике напечатаны также и мои документальные рассказы о Николае Рубцове. Вот некоторые из них.

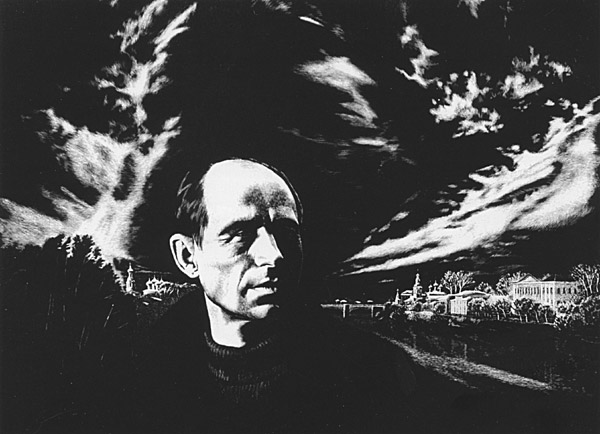

Художник Валентин Малыгин. Россия. Родина. Рубцов

Одна из лучших, если не самая лучшая из работ, передающая подлинного Рубцова

НЕТРОНУТАЯ МЕЧТА

1962-ой — был первым годом Рубцова, когда Москва проявила к нему повышенный интерес. Уже не Рубцов искал встреч с лучшими лириками столицы, а они искали с ним встреч. Один из них — Передреев, автор еще невышедшей книги стихов, застрявшей в одном из столичных издательств. Передреев еще не видел Рубцова, но, прочтя подборку его стихов, изумился, что где-то рядом в Москве обитает поэт, который вызвал в его душе неподдельный восторг. В этот же день он и встретился с ним в общежитии Литинститута. Не зная, в какой из комнат Рубцов живет, Передреев по звуку гармошки, выплывавшему из глубин огромного помещения, почувствовал — это он!

И вскоре увидел Рубцова, сидевшего на кровати и певшего под гармошку какую-то грустную песню. Тотчас же гармошка и песня споткнулись на полузвуке, и наступила ненужная тишина. Рубцов своим взглядом, окинувшим гостя, хмуро спрашивал у него: кто такой? Чего надо? Когда уйдешь?

Больше всего Передреева поразило то, что минуту спустя, Рубцов, с того места, где оборвал свою песню, продолжил ее, не сбившись не только голосом и гармошкой, но даже словом, словно и не было паузы никакой. И в этом он углядел подлинного поэта.

Дружба Николая Рубцова с Анатолием Передреевым была настоящей. Но это не означало, что они потакали друг другу во всем. Напротив, нередко спорили по поводу неудачно или громоздко написанного стиха, или не соглашались с мнением о прочитанной книге, которую Передреев хвалил, а Рубцов отвергал.

На одной из любительских фотографий Рубцов стоит, прижавшись к плечу Передреева, который его полуобнял левой рукой, и в этом жесте явственно проступала готовность всегда и во всем защищать поэтом поэта, не отступая ни перед чем. Передреев ценил в Рубцове его святую способность думать о мертвых так же, как о живых. Из стихов его, будто из храма, выходят Пушкин, Есенин, Гоголь, Тютчев и Достоевский. А там, в бесконечной пыли рубцовских дорог — и странники-пилигримы, и отрок на быстром коне, и старуха с травой на лице, и страшная конница Чингисхана… Образы бывших людей довлеют над теми, которые в нынешних днях, видимо, потому, что у нас, у живых, протяженность во времени, в лучшем случае, лет 90, у них же, у мертвых — третья тысяча лет. Может быть, в этом слишком огромном неравенстве и таится загадка поэта его отношения к нам и к ним.

И еще занимала его та самая справедливость, чьи корни идут в глубокие дебри древней земли. Иисус Христос — вот кто был для Рубцова загадкой из всех загадок. Как в Бога Рубцов в него верить не мог. Но как в гениальное существо, которое, всё, что есть на земле, поворачивало добром к существующим людям, — в это он верил. И даже хотел эту веру изобразить через образ в стихотворении. С этой своей потаённой мечтой делился Рубцов с Передреевым. Делился он и со мной. Однако мечта так и осталась нетронутой, словно Рубцов специально оставил ее для следующего поэта, кто ее хорошо разглядит и поймет. А поняв, раскроет ее, будто рукопись мироздания.

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Любовь к песне, музыке, к задушевному русскому слову. Откуда она? Безусловно, передалась она маленькому Рубцову от матери и отца.

Михаил Андрианович был отчаянным гармонистом. На всех праздниках, посиделках и вечерах, куда его приглашали, будь это в городе или селе — нигде с гармонью не расставался. Благо был он из тех игроков, кто умел извлекать из гармоники радость, передавая её застолью, дабы все, кто с ним рядом, испытывали приятность.

Мама будущего поэта Александра Михайловна с малых лет, как купалась в народных песнях. И в своей родовой деревне Загоскино, и в Самылкове, где продолжила жизнь свою после свадьбы была счастлива тем, что жила в ногу с песней… Пела она и на клиросе в храме Спасо-Преображенском, и на свадьбах во всех весях Стрелицкого прихода. Так что было кого малолетнему отроку повторить. Повторить, а потом, при взрослении и возвыситься, как поэту, чьи стихи желанно не только читать, но и петь.

Учительница никольской школы Надежда Феодосьевна Лапина рассказывала, как после уроков в зимнюю пору Коля вместе с ребятами забегал в её дом: «Я любила детей и принимала их с превеликой охотой. Коля любил греться на русской печке и всегда туда забирался первым. А за ним — все остальные. Отогревшись, Коля запевал шутливую песенку:

Петушок, погромче пой,

Разбуди меня с зарёй…»

Любил Коля бывать и на квартире у воспитательницы Александры Ивановны Корюкиной. «В детском доме, — вспоминает она, — Колю все любили, и взрослые, и дети. Он был ласков, легко раним и при малейшей обиде плакал. Учился он хорошо. Любил читать и слушать, когда читают. Мы с пионервожатой Перекрест Евдокией Дмитриевной жили на квартире в деревне Пузовка. Часто, уходя после работы, брали к себе домой Колю. Единственно, что он у нас просил — это почитать ему книжку. Особенно любил Пушкина. А от песен, когда по просьбе его мы их ему напевали, всегда волновался и был задумчив. Наверное, вспоминал в эту минуту живую маму…»

При виде гармошки Коля всегда испытывал тихую радость.

Гармоники были разные. Тальянки, хромки, кирилловки, бологовки. Пальчики сами искали звуки, за две-три игры постигая характер любой гармошки. Легче всего давалась игра под простенькие частушки. Под них годился любой инструмент. Однако хотелось чего-нибудь посложнее. Чтоб звуки летели от самого сердца и выражали глубокие чувства, от которых бы шло возвышение, какое сравнимо разве лишь с солнцем, когда оно поднимается над землёй и будит вокруг всё живое и неживое.

Постоянным подсказчиком в постижении музыки был дерматиновый репродуктор, откуда лились каждый день молодые советские песни. Иногда и классика шла. Сам Рахманинов, Мусоргский, Бах, Чайковский.

Через год Коля, как гармонист, стал известен не только детдому, но и всему кусту деревень, соседствовавших с Николой. Стала, как бы сама по себе складываться артель самодеятельных артистов, умевших под наигрыш Коли петь частушки и песни, читать стихи, танцевать и плясать.

Валечка Межакова, Женя Романова, Толечка Мартюков, Ванюша Серков (Называю так, как называли ребят в детдоме — С.Б.) впятером, вшестером заваливались на сани и под бодрое ржанье гнедка мчались по зимней дороге от одной деревеньки к другой. От клуба к клубу. И так в каждый праздник. А то и в простой выходной.

Народ в деревнях на такие концерты не шёл, а бежал. Всем хотелось услышать, увидеть, почувствовать то, что сюда привезли детдомовские ребятки, чьи голоса так чисты, а гармоника так душевна, что не хотелось их отпускать от себя.

Однако детдом — это община. И прикоснуться к эстрадной сцене желали не только энтузиасты, а пожалуй, что все. Под обаятельным руководством Евдокии Дмитриевны Перекрест родилась незабываемая капелла. 20 девочек. Столько же мальчиков. Среди них — плясуны, шутники, декламаторы и солисты. Гармонист же один. Рубцов, которого звали, кто Колька, кто Коленька, кто Колюха.

Тишина в переполненном зале. И вдруг резкий, как молния, вызвон гармошки, рассекающий воздух перед собой. Тут и голос кого-то из мальчиков — тонкий, чистый, наполненный отрешением.

Сижу за решёткой в темнице сырой.

Вскормлённый в неволе, орёл молодой

Зовёт меня взглядом и криком своим,

И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Голос смолк. И опять тишина. Продолжалась она две, три секунды. И следом за ней, как великое обрушение, упали в зал 40 взволнованных голосов. Казалось, поют не молоденькие артисты. А те, кто всегда в вышине, кто тревожнее всех и умеет летать:

Мы вольные птицы — пора, брат, пора,

Туда, где за морем синеет гора…»

Было кому сострадать, обмакивать кончиками платочков слезящиеся глаза. Пробирало всех. Песня искала отклик в сердцах. И находила его, вызывая смятение и восторг, и ещё желание петь не одним самодеятельным артистам, а всем. И называлось это желание — сближением душ, или объединением.

ТРИ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ

Философствовать Николай любил. Гегель, Кант, Аристотель, Платон… Знания этих прославленных мудрецов были в какой-то мере и знаниями Рубцова. Трудно представить, что Николаю, при всей его внешне беспечной, почти безалаберной жизни неведомым образом удавалось познать их работы, и, осмыслив в сознании, применить в сегодняшнем дне. Помнится, как мы сидели в маленькой кухоньке на квартире ответственного секретаря тотемской районной газеты Василия Дмитриевича Елесина. Василий владел ситуацией в философских беседах. Три времени жизни. О них и был разговор.

Былое, нынешнее и будущее. Чем они отличительны друг от друга? Вопрос поставил Елесин. А отвечал на него Рубцов. Прошлому он приписывал героизм и стояние, сегодняшнему — растерянность и хаос, будущему — единение.

Елесин сыронизировал:

— Фашисты и коммунисты. Неужели ты допускаешь, что они могут жить в мире и дружбе?

Рубцов отодвинулся от стола вместе со скрипнувшим стулом.

— Именно так и будет!

Тут и я подбросил вопрос:

— А если взять капитана милиции и разбойника-душегуба? Они что? Тоже объединятся?

— Тоже!

Мы с Елесиным рассмеялись. А Рубцов посмотрел не на нас, а сквозь нас и вдруг резко спросил:

— Кто вы такие?

Елесин настороженно:

— Ты, Коля, чего? Не знаешь?

— Знаю, не знаю, — ответил Рубцов, — дело в конце концов не в вас, а во мне! Вы — обычные тотемские ребята. А я? Я — герой пролетевшего времени. В будущем будут меня читать. А в сегодняшнем? — Лицо Николая чуть побледнело. — В сегодняшнем я — задержавшийся гость…

Да, умел Николай оперировать вечностью, словно был, в самом деле, оттуда, и всё безошибочно знал наперед.

С картины художника Юрия Воронова

ГЛАВНОЕ БОЖЕСТВО

Человек должен быть счастлив! Всегда! Николай Рубцов, при всей его внешне сумбурной жизни, понимал это как никто. И стремился к тем вечным красотам, какие им были воспеты в его стихах, благо тогда он только полно и жил, когда находился в горении слова. Жизнь повседневная и жизнь, рождающая шедевр. Эти две жизни стояли друг против друга, как два враждующих стана, вызывая в душе поэта предощущение катастрофы, которую он, иронически улыбаясь, решительно отвергал, хотя, как игрок, заигрывающий со смертью, знал, что на этом свете оставлено место и для нее. Спасало поэта от катастрофы — главное его божество — родная природа и то, что он мог нести ее в сердце и радоваться, когда удавалось сказать о «грозном и прекрасном» мире все, что требовала душа.

Успокоение. Слово это слишком большое, вмещает в себя не только вселенский покой, но и земные счастье с любовью. Обо всем об этом поэт многократно высказывался в стихах. А однажды летом (не помню какого года), когда мы, несколько человек — Рубцов, Коротаев, Романов, Белов, Сушинов и я собрались у кого-то из нас на квартире, и читали по очереди книгу «Ходю», Белов сказал:

— Отличная проза! Написано про китайца, а читаешь, как про себя.

— Именно так! — засветился Романов. — Беда за бедой колошматят этого пилигрима! А он, вопреки этим бедам, спокоен и даже весел!

— Неунывающая душа! — улыбнулся Сушинов.

— И у нас, — подхватил Коротаев, — сколько таких неунывающих Ходей разбросано по Руси. Живучие, как муравьи. Никакая их сила не уничтожит! И вот спрашиваю у вас: чем живут эти Ходи?

— Силой своей души, — ответил Рубцов, — спокойствием духа. И еще: неумением обижаться и обижать… — Сделав паузу, Николай чуть прищурил глаза. — Хорошо бы об этом сказать стихами.

— В чем же дело! — не выдержал Коротаев. — Скажи!

— Непременно скажу! — согласился Рубцов. — Через книгу. Я и название ей придумал: «Успокоение». Собственно, книга почти готова. И лежит в моей голове. Остается ее записать и издать…

Приблизительно так говорил Рубцов за этим застольем. И надо думать, свой замысел смело осуществлял. Мне и позднее не раз приходилось слышать от Николая:

— Надо такую книгу, где бы редактор был со мной заодно и нигде бы меня не правил.

Но Рубцов не успел. Книга, в которой бы все было так, как хотелось поэту, так и не вышла. И слова поэта, что он назовет ее «Успокоением», так и остались словами.

Ан, нет! В моих руках книга «Николай Рубцов». Автор ее — Тамара Данилова. Вот что она сообщает:

«В Вологодском архиве в рубцовском фонде среди других материалов и документов хранится листок, на котором рукой самого Рубцова написаны (и пронумерованы) названия тридцати девяти стихотворений с общим заголовком «Успокоение». По-видимому, это проект несостоявшегося сборника стихов.

Великому Поэту России, книгу «Успокоение» в задуманном поэтом виде издали как в Петербурге, так и Вологде. Воистину, Рубцов и после жизни остается для нас действующим поэтом. Вот как объясняет Тамара Валентиновна это емкое слово:

«Успокоение — это достижение единства и гармонии с Природой, с мирозданием, это счастливые моменты, когда человеком овладевает ощущение цельности и полноты жизни! При этом отступает и боль душевная, и тревоги сиюминутные пропадают, наполняется душа человека силой и красотой, взлетает дух человеческий вольным соколом». И еще:

«Единство с Божественной Природой — основа поэзии Николая Рубцова, основа жизни поэта. Он жил в Природе, она — в нем. Все во всем. Вот Божественная суть жизни наших предков. Единство с Природой — это не только проживание на природе, скажем, в сельской местности, это и следование ее Законам, что предполагает их Знание, (то ли утраченное в связи с принятием христианства на Руси, то ли так и не успевшее стать законом жизни наших предков?). Гениальному Рубцову было дано понимание души и языка Природы, души мироздания. Если и бывал он в повседневной жизни, которая ставила перед ним сложнейшие и неразрешимые силами отдельно взятого человека проблемы, раздражительным или колючим, то на природе совершенно преображался, не просто отдыхал, весь высветлялся, сливался с окружающим миром, душе его «сходило УСПОКОЕНИЕ».

МЕЧТА

В августе 1965 года несколько дней Рубцов жил в двух километрах от Вологды, в деревне Маурино, где я снимал у местного жителя крохотную квартирку. Помню, как шли поутру средь поспевших хлебов по росистой тропе.

— Это мое! — Рубцов показал на взятое золотом поле ржи, не спеша уходившее к горизонту.

— Это тоже мое, — показал минут через пять на стайку вспорхнувших ласточек над забором.

— И это мое! — Палец его обводил полукругом равнину лугов, над которыми громоздились, как горы, толпы сиренево-белых туманов. — Ты видишь обычное испарение. Я же — могучую конницу Чингисхана, поднявшую пыль на тысячу километров! Этот образ я забираю себе. Честное слово. Я счастлив! Этого злого гения я знаю и понимаю.

— Понимаешь?

— Представь себе. Лучше всех! Я его чувствую всеми своими костями. Я напишу поэму о Чингисхане…

БОГАТЫЙ И СИЛЬНЫЙ

Зима 1964-65 г.г. прошла у Рубцова под кровлей поэта Бориса Чулкова. Способствовал этому ответственный секретарь писательской организации Александр Романов, уговорив Бориса Александровича сдать Николаю Михайловичу комнатку в его доме.

С поэтом Борисом Чулковым. Комсомольский сквер. Вологда 1964 г.

Чулков ходил на службу в редакцию. Был свободен лишь вечерами. И возвращаясь с работы домой, заставал Рубцова или за чтением книг французских поэтов, или за музыкой, которая заполняла квартиру, и вид поэта, ходившего взад-вперед с сигаретой по комнате, стол с проигрывателем, где крутилась пластинка, и заоконная панорама морозной Вологды вызывали в нем чувство связи с чем-то возвышенным и прекрасным.

Порою Рубцов совершенно не замечал Чулкова, явившегося домой, настолько он глубоко уходил в тот возвышенный мир, которым жили когда-то авторы сверхшедевров. Вариации на русские темы Глинки, вальс-фантазия, испанские увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота» сменялись второй симфонией и «Ноктюрном» Бородина. А там сам Мусоргский с его оркестровым сочинением «Интермеццо», «Скерцо», «Рассвет над Москвой-рекой», равных которым, конечно, нет ни в одной музыке мира.

Нередко хозяин и квартирант вместе крутили пластинки. Вкусы их совпадали. «Времена года» Чайковского в фортепьянном и оркестровом изложении. Второй концерт для фортепьяно Рахманинова. «Классическая симфония» Прокофьева. Музыка к Пушкинской «Метели» Свиридова. Звучал и Стравинский с его фрагментами из «Петрушки», «Оркестровым танго» и «Рэгтаймом». Музыкальные исполины, когда их слушал Рубцов, буквально овладевали всем его существом. Сам того не замечая, поэт переселялся в неведомый для него, весь в страстях и волнениях мир. Калинникова он слушал, помаргивая глазами, из которых, казалось, вот-вот брызнут слезы. А какой тревогой охватывало его, когда внимал он пятой симфонии Глазунова, той самой, которая грозно звучала по радио в день нападения Германии на нашу страну.

К джазу, полагает Чулков, Рубцов относился прохладно. Равнодушен был и к «Апассионате» Бетховена. А нашенскую попсу, как и американскую, не переваривал, и даже советовал Чулкову вообще никогда не слушать, чтобы не засорять благородный слух. Очень любил Рубцов «Реквием» Моцарта. Интересовался: у кого бы можно было послушать Дебюсси и Пуленка — великих французов, учившихся на музыке Мусоргского, Корсакова и Скрябина. Квартира Чулкова стала для Рубцова чем-то вроде музыкальной консерватории, где тревожная музыка властно вторгалась в душу его, и он, казалось, всем своим существом прикасался к Вселенной, откуда навстречу ему шли видения и картины, каких еще не было на земле, и он ощущал себя очень богатым и очень сильным.

(Продолжение следует)