Литературные пересечения. Часть 2 …

ЖИЛ КОГДА-ТО ПАРЕНЬ НА РУСИ

И в жизни, и в поэзии Коля Дружининский постоянно пересекался с двумя мирами. Земная обитель была для него квартирой, в которой готовятся к пребыванию в многовечном. Многовечное для поэта — та же самая жизнь со всеми земными думами и страстями, только она помечена тайной незнания, которую хочется разгадать.

Чувство потери близкого человека проходит сквозь многие строки его стихов. Поэт скорбит, что нет у него больше бабушки, не успевшей доткать последний свой половик. Нет и Апполинарии Федоровны, его мамы, отчего в стенах дома стало не по-земному холодно и безмолвно.

Уходят из жизни люди. Уход их отзывается в сердце поэта глубоким переживанием. «А морозные окна светят мне — из далёкого мира». В том «далеком» не только те, кого Дружининский знал, но и те, с кем ему свидеться не пришлось, потому что жили они еще до того, как родиться поэту. «Жил когда-то парень на Руси великой — воин и работник, мой веселый дед».

Говоря о деде, говорит Дружининский и о себе. Писатели-вологжане помнят Колю, как человека артельного, быстрого на подъем, готового собраться в путь-дорогу без подготовки, чтоб переехать из Вологды в Череповец, Грязовец, Тотьму — куда угодно, где он сегодня нужен, и где его ждут. А ждали его и школьники, и студенты, и служащие контор, и рабочие леспромхозов, и жители деревень. И все они воспринимали его выступления не столько умом, сколько сердцем. Держался Коля перед народом просто и скромно, застенчивая улыбка обнимала его лицо. И брал не силой голоса своего, а щемящей душевностью, смыслом, скрывающимся в стихах, верой в жизнь, которая побеждает. Слушали его по-домашнему, словно и не поэт возвышался на сцене, а кто-то свой в доску, привычный, кого можно даже взять и похлопать дружески по плечу.

Иногда выступал он с гармошкой или баяном. Пел песни на собственные стихи. Пел и народные. И на стихи Есенина, Кванина, Чухина и Рубцова. Но, пожалуй, самое сильное впечатление оставлял о себе поэт, когда поэтический вечер переходил из зала на вольный воздух. Здесь, в кругу молодежи, на берегу ли реки, на деревенской ли улице, на лесной ли поляне, он был воистину первым весельчаком, душой острословов и вольнолюбцев.

Однажды, навещая Тотьму, от племянника своего Игоря Баранова я услышал:

— У нас тут Коля Дружининский был. С баяном. Нас было много. Мы все его полюбили. Такая распахнутость! Такая русская неудержность! Наверно, таких людей нам больше уже и не встретить…

И у Коли осталась память о Тотьме. Не случайно сказал он о ней, как может сказать сын своей родины своему народу:

Город Тотьма. Тополя, угоры

Да церквушки крестик вдалеке.

Я приеду, может, очень скоро —

На «Заре» по Сухоне-реке.

Разбредутся тучи на рассвете

И растают на исходе дня.

Здесь меня по-доброму приветят.

Встретят здесь по-доброму меня.

Мы уедем с песнями, с баяном

К речке Еденьге, на бережок,

Где над бором в мареве туманном

Ястреб что-то молча стережет.

Он кружит пообочь, не над нами.

Он молчит, он что-то бережет…

И под звуки вальса «Над волнами»

Сядем мы в траву, на бережок.

И пойдут старинные рассказы

Про поездки тотемских купцов.

А потом мы все замолкнем разом,

Не найдя каких-то верных слов.

Может быть, единственного слова,

Чтоб душа вдруг вспыхнула — чиста!

Тотьма — это молодость Рубцова,

Больше чем понятие «места»…

Мы опять поднимемся с баяном,

Всколыхнем ромашковый лужок.

Может, ястреб в мареве туманном

Чье-то счастье молча стережет?..

Коля Дружининский… Коренаст и порывист. Постоянно готов к чему-нибудь и куда-нибудь. Помочь, выручить, стать для кого-то опорой — это наследственное, это в крови. Для всех доступен. В общении прост. Ничего в нем такого, что бы могло его ярко выделить из других. Но наступает особенный день. Незаметное вдруг проявляется очень заметно. К людям приходит Поэт!

Вологодская земля, как никакая другая, богата на мастеров вдохновенного слова. Один из них — Коля Дружининский. Надо бы называть его Николаем. Но язык противится этому. Коля — помягче, чем Николай, помоложе и потеплее.

До того как стать лириком, Коля прошел богатейшую школу жизни. Деревенское детство, где он пасет колхозных коров, и рыбу на удочку ловит, и бедокурит с такими же, как и он, шнырливыми удальцами. Учеба в школе и институте. Служба в Морфлоте. Работа учителем, строителем, юрисконсультантом, корреспондентом… Много было дорог. Много и встреч. Много недобрых и добрых сюрпризов. Много препятствий.

Одно из препятствий связано было с выходом первой книжки. Выйдет в печать она? Или не выйдет? Я был свидетелем, как заведующий Вологодским отделением Северо-Западного книжного издательства, потрясая рукописью стихотворений молодого, еще никому неизвестного Коли Дружининского, говорил с нескрываемым пренебрежением:

— И этот поэтишко хочет, чтобы из этого хлама мы ему сделали книжку?

Казалось бы, свой, знакомый-перезнакомый, еще далеко не старый издатель — и вдруг закрывает дорогу таланту? Как это мелко и как ничтожно! Однако не только циники управляют литературой. Разглядели особинку поэтического дарования Коли и наши истинные поэты — и Александр Романов, и Ольга Фокина, и Сережа Чухин, и Боря Чулков, и Олег Кванин, и Леня Беляев, и Юрий Леднев. Коля Дружининский, как и должно было стать, оказался в круговороте событий русской литературы.

Материально жил Коля трудно. Все же семья. Чтоб заработать на жизнь, необходимо было устраиваться на службу. К счастью, при писательской организации стало функционировать Бюро пропаганды художественной литературы. Дружининский стал востребован всюду, где проходили литературные вечера, встречи с читателями, поэтические диспуты и концерты.

Стихи Дружининского привлекали к себе своей самобытностью. Николай никому из известных поэтов не подражал. Лексику для своего письма он брал из стихии народных речений. Ему доподлинно был известен говор крестьян деревни Неклюдово, где он родился, где прошло его детство, и куда он все время ездил, когда повзрослел. Да и другие места Вологодчины были ему близки, как свои своему, прежде всего потому, что Коля любил не столько сам о себе рассказывать, сколько слушать других. Было ему из чего выбирать золотые россыпи слов, складывая их в поэтическую копилку. Отсюда, от русского диалекта и родилось его авторское письмо, где было самое главное — интонация, ритмика, живописание и берущее за душу настроение.

Образы у поэта конкретны. В них нет общих мест, примелькавшихся слов и строчек. Потому что они из самой природы, не той, какую мы знаем по Пушкину, Есенину и Рубцову. А той, которую разглядел своими глазами Дружининский Коля.

Над синей поляной висят провода.

Идут провода во все города.

Но в тех городах нет выгороды,

Но в тех городах нет перегороды.

Написано для детей. Но читается всеми. Здесь не только образы города и деревни, но и великое чувство любви ко всему, откуда ты вышел на белый свет. Славит поэт безвестную маленькую поляну. А вместе с ней славит и всю Россию, у которой есть будущее, потому что она опирается на таких, как Дружининский и его простодушный, веселый, высоконравственный пастушок.

Дружининского воспринимаю только живым. Листаю его небольшие книжки. Их мало, но все они драгоценны. Читаю, как пью живительное лекарство. И возношусь вместе с ним в то божественное пространство, где сейчас обитает поэт, постигая душой загадки нашего мирозданья.

Собственный гроб для поэта был невозможен. Он думал, что его поэтическая дорога будет долга, что он на ней никогда не споткнется. Споткнулся, как спотыкается тот, кто берется за рюмку, в которой сидит не вино, а смерть. Не пей эту рюмку, поэт! Только бы крикнуть ему. Но не крикнул никто.

Уверен: как брата бы встретил Дружининского Рубцов. Пожал бы руку ему и сказал:

— Сыграй-ко, Коля, что-нибудь русское на баяне! И спой ту самую песню, какая понравится всем…

ИДЕЯ НЕОБХОДИМОСТИ

Сколько потребовалось поколений, чтобы однажды на белый свет явился тот, кто сконцентрировал в себе лучшие черты своей нации, представ перед миром величественным творцом? Никто не считал. Одно очевидно, что время рождения мастера надо отсчитывать не от года его рождения, а от многих дней рождения тех, кто шел к нему из трехсотлетней, пятисотлетней, а может, и тысячелетней давности, собирая на этом гигантском пути золотые перла человеческого таланта. Для чего? Для того чтобы их передать самому яркому представителю рода.

Рассуждая подобным образом о фамильной преемственности, я вижу, прежде всего, своих современников, которые еще при рождении имели подготовленный для будущей жизни дар. Поэтому и в жизнь пошли они, имея прародительский опыт, который не только не растеряли, но умножили, обогатив его, и стали, в конце концов, теми, кого знаем мы, как конкретных людей.

Таким конкретным для меня является Александр Александрович Романов. Кто он? Поэт, который всегда стоял и стоит рядом с Николаем Рубцовым, как открыватель многочисленных человеческих настроений, как мыслитель, чей ум выходит за рамки государственного мышления, как духовный пастырь, пропускающий через душу свою страдания, радости, беды, страсти и ликования обычных людей. И еще он — живой человек, темпераментный, грешный, богобоязненный, кающийся, бесстрашный.

Романова всегда представляю в единой связи с Россией. Как всякий глубоко мыслящий человек, он брал в себя и оставлял в себе все несуразности, печали, безумства и трагедии родного отечества. Всегда думал о том, какая сила способна спасти страну от ее внутреннего и внешнего разрушения. И сила эта, в понимании поэта, была в самой сущности русского человека, главные качества которого — работоспособность, доброжелательность, простодушие, терпеливость, жертвенность, жалость, и могут стать спасительными кругами среди волн бушующего содома.

Русское в русском. Без этого не было бы Александра Романова. Он немыслим без любопытства к тому, чем это «русское» пустило свои естественные корни и даже переплелось ими настолько, что стало узнаваемым на расстоянии.

Однажды на одном из поэтических вечеров я высказался о Сереже Чухине, сказав, что Сережа очень безалаберен и очень талантлив. Никогда не умел зарабатывать деньги, потому что это чуждо его натуре. Зато близко — делиться с товарищем тем, что есть у него. Но так как у него обычно ничего не было, особенно денег, то и делился он своим основным богатством — душевностью. Душевность же истекала через щемящее слово. А слово — предтеча взволнованной лиры. Собираются осенью в стаи тревожные птицы. Собираются и слова, из которых складываются шедевры. А они, как раньше, так и теперь востребованы, потому что питают дух, насыщая его энергией, при которой душа молодеет, сердце бьется взволнованно и за спиной вырастают крылья. Смелые крылья.

Не думал Сережа о завтрашнем дне, как о черном и безнадежном. Напротив, воспринимал будущее светло и ясно, потому что оно обещало ту самую жизнь, когда можно будет написать еще одно стихотворение. Когда можно сесть на поезд и уехать на речку Лежу, чтобы там посидеть с удочкой на лесном берегу. Когда можно сбегать в лес за грибами. Когда можно встретиться с другом и выговориться ему. И вообще когда можно дышать воздухом родины и осязать свою связь с землей и рекой, с солнцем, луной и небом.

Александр Александрович улыбнулся, вздохнул и сказал:

— Судьба Сережи Чухина — это судьба русского поэта, кто не умеет устраивать жизнь. Живет, как придется. Такие ошеломительные стихи — и такая зависимость от всего. И все это от нашего русского неумения нравиться тем, кто отпускает благополучие…

Как ни досадно, но говорить в прошедшем времени приходится и об Александре Романове, удивительном оптимисте, неунывающем человеке, умевшем радоваться чужими успехами и нести в груди восхищение перед тем, что могла ему дать и давала родная земля.

Россия — это самое болевое для души поэта. Не случайно, вся поэтика Александра Романова пронизана чувством причастности к ее судьбе, ее дороге в будущее, вере в то, что быть ей, в конце концов, как в лучшие исторические времена, державной и сильной. Зная не понаслышке, а по собственному опыту, опыту многочисленной родни и, прежде всего, своей матери о раскулачивании русской деревни, бесовстве руководителей, в чьих руках оказалась власть, понимая роль политических вождей Советского государства, и в первую очередь, Владимира Ильича Ленина, как истинных врагов собственного народа, поэт надеялся, что русский народ однажды осознает себя созидательной нацией, которая способна обрести не только благополучие, но и уверенность в будущих днях.

Александр Романов оставил в отечественной культуре отчетливые следы своего пребывания. Оставил, как поэт, как публицист, как очеркист, как, наконец, пропагандист красоты и духовности, с которыми люди должны жить везде и всегда. Поэт оставил для будущего читателя книги раздумий, рассказы о самых даровитых людях страны. Об Александре Яшине, Сергее Орлове, Федоре Абрамове, Николае Клюеве, Николае Рубцове (всех не перечислишь) он говорит так, словно эти мастера слова никогда и не умирали и не умрут, потому что их дело востребовано временем и теми, кто в нем живет.

А как тепло, задушевно и энергично рассказывает он о своих многочисленных встречах на дорогах страны с людьми, которые его восхитили и изумили тем, что в своих делах и поступках они проявили себя как самобытные, талантливые, неповторимые оригиналы.

Или родня поэта. И предшественники по роду, и брат его Павел, и жена Анастасия, и сыновья Сергей и Александр, и близкие по душе ему земляки, кого воспринимаешь тоже, как кровных родственников поэта — читаешь про них и ощущаешь, как, окружив тебя, расположился огромный стан родного тебе русского населения, и впереди у всех, несмотря на утраты, печали и скорби, жизнь, захватывающая все твое существо очищающей верой в разум и справедливость.

Читать портреты, дневниковые записи, этюды и обнаженные мысли Александра Романова — все равно, что окунуться в реку мудрости. Окунуться и выйти из нее осветленным и умудренным теми уроками, которые может тебе преподать только жизнь, подсмотренная провидческими глазами. Одно Романовское выражение «Русь уходит в нас», наполняет глубокой мыслью о зоркости человека, разглядевшего все наши отеческие пенаты для того, чтобы это видение навсегда и для всех оставалось в сердце.

Могу представить Александра Романова не только в дружественных компаниях с Николаем Рубцовым, Валерием Дементьевым, Александром Яшиным, Юрием Арбатом, Сергеем Викуловым, Федором Абрамовым, Василием Беловым, Василием Тряпкиным, но и в тиши комнаты писательского союза в Вологде, на улице Ленина, 15, где он долгие годы работал ответственным секретарем областной писательской организации. Телефонные звонки. Посетители. Рукописи. Семинары. Встречи с молодыми поэтами. Диспуты. Вызовы в обком партии. Поэтические вечера. И конечно, собственные творения. И все это проходит через одно сердце, такое распахнутое, такое большое, как и сама окружавшая поэта жизнь.

Как-то за пару месяцев до смерти Александра Александровича, я встретил его случайно на одной из улиц Вологды и спросил:

— Как здоровье-то, Саша?

На мой банальный вопрос ответил он добродушно и просто:

— Для моего возраста вполне сносно. Главное — я хочу и могу работать. А тебе, — лицо Романова так и высветилось открытой улыбкой, — спасибо!

— Да за что? — удивился я.

— За то, что несколькими словами сумел сказать о сути нашего ненормального времени. — И он прочел:

— Где сегодня честные?

— Неизвестно.

— Где сегодня смелые?

— В коммерсантах.

— Ну, а эти, светлые?

— Светлые в народе светятся печалью…

Это была последняя встреча с Александром Романовым. Вспоминая ее, я думал и думаю — обыкновенный, кажется, человек. Ничем внешне не отличим от других. А вот ведь: весь в исканиях живого русского слова. Всю жизнь в исканиях. И нашедшего целую галерею бесценных россыпей русской речи, через которую постигаешь не только смысл нашего бытия, но и саму идею необходимости жизни, на которой держалась и держится Русь.

Часть третья

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

Поэтические пересечения

Ещё до выхода в «Лениздате» книги Рубцова «Посвящение другу» (1984 г.) его издатели спрашивали меня:

— Кому Рубцов посвятил это стихотворение. Быть может, тебе?

Я помотал отрицательно головой:

— Не мне.

В 1966 г. Рубцов всё лето провёл на Алтае. Побывал в Барнауле, Горноалтайске, в деревне Кислухе, в Бийске и Красногорском. Сибирь во многом напоминала ему Вологодскую область, по которой он постоянно скучал и писал своим закадычным друзьям короткие письма. В одном из них к Александру Романову он сообщал:

«Пишу тебе из Сибири. Ермак, Кучум… Помнишь? Тайга. Павлик Морозов…

Много писать не стану, т.к. сейчас пойду на рыбалку, да тебе и не будет интересно, если я начну описывать свои последние впечатления и еще что-то. Скажу только, что я сюда приехал, кажется, на все лето,т.к. еще не бывал в этой местности и решил использовать возможность, чтобы посмотреть ее. Изучить ее. Перед отъездом сюда взял командировку от журнала «Октябрь». Скажу еще только, что сильно временами тоскую здесь по сухонским пароходам и пристаням…

Н. Рубцов.

С. Красногорское Алтайского края».

В Александре Романове, как ни в ком другом, Рубцов почувствовал истинного поэта, чья духовная сила и власть над словом были настолько крупны, что он принимал его за творца, чей уровень был такой же высокий, как у него, Николая Рубцова, понимавшего, что сегодня в поэзии он всех выше.

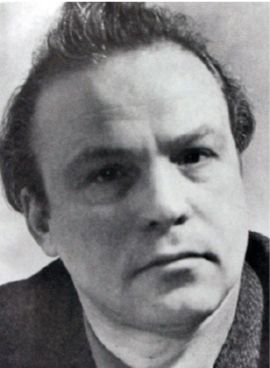

Вологда. Бульвар. Справа Александр Романов, в шляпе — Николай Рубцов, слева — один из начинающих поэтов

На равных они беседовали о древностях русской культуры, о языке, о городе и деревне, о том, почему страдает и пьет сегодняшний человек. Рубцов допускал даже критику Александра. Как-то по осени, отдыхая в скверике на скамейке, под легкий шорох летящей листвы, он прочитал только что им написанное стихотворение:

Идет старик в простой одежде.

Один идет издалека.

Не греет солнышко, как прежде.

Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали

Во мраке тучи грозовой,

И было все полно печали

Над этой старой головой.

Глядел он ласково и долго

На всех, кто встретится ему,

Глядел на птиц, глядел на ёлку…

Наверно, трудно одному?

Когда, поёживаясь зябко,

Поест немного и поспит,

Ему какая-нибудь бабка

Поднять котомку пособит.

Глядит глазами голубыми,

Несет котомку на горбу.

Словами тихими, скупыми

Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,

И не боится черных туч,

Идет себе в простой одежде

С душою светлою, как луч!

Прочитал и ждал, что на это скажет Романов? А Романов вспомнил стихотворение Некрасова «Влас».

В армяке с открытым воротом,

С обнаженной головой.

Медленно проходит городом

Дядя Влас — старик седой.

На груди икона медная:

Просит он на божий храм, —

Весь в веригах, обувь бедная,

На щеке глубокий шрам.

И сказал Николаю, что образ странника-старика не нов. Об этом уже писали. К тому же Рубцов изобразил его заурядно. И концовка стихотворения излишне красива, с преувеличенным обобщением.

Рубцов ничего не ответил на это, но было видно, что он с Романовым не согласен. Позднее, спустя два с лишним десятилетия Романов вспомнил тот разговор и подумал о том, что тогда он был, конечно, не прав. Образ души, подобный лучу, сейчас не казался ему излишне красивым. Метафора воспринималась по-новому, как энергия жизни, как благотворное просветление в сумраке человеческого разлада. И сам старик, несмотря на скупость деталей в его описании представлялся уже далеко не некрасовским, а рубцовским. Но главное то, что поэт, подобно пророку, за четверть века запечатлел одного из огромной армии вымирающих стариков, которые стали явлением каждого города и деревни.

«…И было все полно печали

Над этой старой головой…»

Воистину. Всё о теперешних днях, в которых идут и идут, гонимые бедностью старые люди.

С картины художника Вячеслава Сергеева

Романов часто встречался с Рубцовым. Встречался всегда радостно и охотно, ибо видел в нем не соперника, а собрата по поэтическому горению. В то же время Романова огорчало, что живет Рубцов хуже, чем надо. И одет-то он бедновато. И с семьей не пойми чего. Да и денег, наверное, нет. Правда, внешне Рубцов не показывал виду, что испытывает нужду. Неудобно, было ему, и просить у Романова трёшник, чтоб купить на него хоть какую-нибудь еду. Потому, приходя к нему на квартиру, садился стеснительно на диван, доставал записную книжечку и писал:

«Александру Александровичу Романову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу, если это, возможно, одолжить мне, Николаю Михайловичу Рубцову, три рубля. С обязательным возвращением.

Н. Рубцов».

Романов, естественно, понимад, что Рубцову сказать вслух о трешнике было до невозможности неудобно. И, само собой, он, чем мог, его выручал. И за стол уговаривал сесть. И расспрашивал о делах. Словом, очень старался, чтобы стало Рубцову добрее, уютнее и теплее.

Рубцов и Романов часто встречались в редакции «Вологодского комсомольца» Сядут за маленький столик. Шахматы перед ними. Вроде, играют, однако фигурки стоят на доске и стоят, не трогаясь с места. А игроки оживлённо глядят друг другу в глаза и ведут разговор. Сколько было таких разговоров! Кто их записывал? Или запомнил?

Обычно в той комнате за тремя двухтумбовыми столами сидели сотрудники двух отделов. Я отвечал за сельскую жизнь. И если не был в командировке, то тоже сидел за столом. И слушал умные разговоры. Один из них всё-таки вкратце запомнил.

В комнату из соседней, где был идеологический отдел, вдруг вбежал, сверкая единственным глазом, Клим Файнберг. Увидев поэтов. Воскликнул:

— Милые вы мои! Саша и Коля! Может быть, вы почитаете то, что написано здесь! Если одобрите, — будем печатать! — И, положив поверх шахмат исписанный мелким почерком лист, тотчас же исчез.

Первым листок прочитал Рубцов.

— Не стихи, а какая-то жидкость! — сказал он недоуменно. — И автор такой же, наверное, жидкий.

— Жидкое слово в поэзии, — вторил ему Романов, — ничего не дает ни уму, ни сердцу. Слово должно светиться!

Или гореть, как молния под грозой! -прибавил Рубцов.

— Главное в слове, — закончил Романов, — должна отражаться не жизнь, а сок этой жизни…

Они оба умели чувствовать слово. Заурядность и серость была для обоих невыносима. И еще понимали они, что красоты поэзии можно было открыть везде, если их разглядеть через чуткое сердце.

Два поэта. Две жизни. Две собственные дороги. Одно у них было общее — влечение к красоте, которая открывалась то ли в плывущем по Сухоне пароходе, то ли в женщине с ведрами на реке, то ли в весело прыгнувшем в небо махоньком жаворонке — во всем, что несло в себе переполненность жизни, властно приманивая к себе.

Рубцов появлялся всегда неожиданно и всегда очень кстати. Как-то осенью, по морозцу, проходя окраиной Вологды, (куда поэта только не занесет!), возле скромных домов с палисадами, где сгорали горячие георгины, Романов лоб в лоб столкнулся с Рубцовым.

— Ты откула?

— От добрых люднй!

— Ночевал, что ли, там?

— Ночевал.

— И куда?

— Сам не знаю.

— А как себя чувствуешь?

— Погляди! — Николай повернулся лицом к палисаднику, откуда навстречу ему, приподнявшись над клумбой, мерцали побитые холодом георгины.

— Они меня понимают. Как и я понимаю их.

Через год в журнале «Октябрь» появилось стихотворение «Посвящение другу».

Замерзают мои георгины.

И последние ночи близки.

И на комья желтеющей глины

За ограду летят лепестки…

Нет, мена не порадует — что ты! —

Одинокая странствий звезда.

Пролетели мои самолеты,

Просвистели мои поезда.

Вероятно, Рубцов написал это стихотворение, когда странствовал по Алтаю. Во всяком случае поэт из села Красногорское Геннадий Володин, у которого жил Рубцов несколько дней, свидетельствует об этом.

И все-таки почему, наряду с такими стихотворениями как «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «Шумит Катунь», «Сибирь, как будто не Сибирь», Рубцов писал на Алтае стихотворение, насквозь пронизанное северными ветрами? Здесь можно только предполагать. Скучая по Вологде, он писал товарищам и друзьям сердечные письма, надеясь, что те ответят ему. Ответил Романов. Ах, как было отрадно читать прилетевшее из любимой Вологды откровение друга. И вспомнил Рубцов холодную осень, и отгоревшие георгины. И себя, и Романова тоже вспомнил. Вспомнил свои дороги на пароходах и поездах. Вспомнил деревце с коновязью… Всколыхнулось в душе. Придвинулось нечто щемящее и родное. Рука потянулась к перу.

В одном из номеров журнала «Октябрь» за 1967 год состоялась подборка стихов Николая Рубцова. Тираж огромный. Однако подпись «Александру Романову» над «Посвящением другу» стояла только в одном журнале. И была она от руки. Почему? На это ответить мог только Рубцов.

15.05.2019

15.05.2019

0

0  203

203