13.03.2019

13.03.2019  0

0  187

187 Сергей Багров Судьба Николая Рубцова К выходу «Рубцовского сборника» (Тотьма, 2019). ЧАСТЬ 2 …

ДОМОЙ

Сколько раз Николай опаздывал то к автобусу, то к пароходу, и приходилось искать попутку, с какой бы можно было отправиться в путь.

Черепаниха. Стоит деревня на левом берегу Сухоны. Однажды Рубцов ночевал в двухэтажных хоромах, где его приютил секретарь местного сельсовета. Секретарь нашел Рубцова в потёмках возле костра, у реки, где он собирался ждать утренней переправы. И чуть ли не силой увел к себе в дом. Накормил, попотчевал чаем и предоставил постель. А утром на собственной лодке увёз ночлежника за реку. Там до Николы всего-то 25 километров. Одолевать такой путь Николаю Рубцову было, естественно, не впервой.

Пусть подкинут хотя бы на треть или четверть пути. Там, где будет его неконечная остановка, в незаметном каком-нибудь грустном селенье около чайной или поленницы дров он, подняв воротник пиджака, подождет и усядется вновь на любой бензовоз, пятитонку или трехтонку, лишь бы транспорт имел колеса и, ревя, устремлялся вперед.

Кто считал его остановки на тракте: Вологда — Тотьма? На дороге: Никольское — Верхняя Толшма? Кто его видел в Чучкове и Воробьеве? В Погорелове? В Красном? В Манылове? В Бирякове? Ездил он на телегах и волокушах, на буксирах и катерах, лесовозных санях, в дровнях, розвальнях и каретах. Оттого так много стихов у него о старинной, в пыли и тумане, дороге, о храмах и кладбищах над рекой, пароходных гудках, чистых звездах, матросах и пилигримах. Особенно часто дорога его прерывалась в селе Черепаниха. Здесь надо было через реку. Но переправа за Сухону прекращалась еще до потемок. Что делать, если всюду безлюдье и погашенные огни? Иногда он просился к кому-нибудь на ночь. Но чаще всего он отсюда не шел никуда. Разживлял костерок и сидел, прокалывая глазами наступавшую на него вологодскую темную ночь.

Тишина, плеск волны, почерневшие елки на косогоре, месяц на вылете из-под тучи — всюду сон и покой. А в покое том — Русь. Спит и спит и не будет конца ее сну. Но поэт терпелив. Переждет эту ночь. Переправится на пароме. А уж там, как на крыльях — домой!

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

Еще до выхода в Лениздате книги Рубцова «Посвящение другу» (1984 г.), его издатели спрашивали меня:

— Кому Рубцов посвятил это стихотворение? Быть может, тебе?

Я помотал отрицательно головой:

— Не мне.

В 1966 году Рубцов все лето провел на Алтае. Побывал в Барнауле, Горноалтайске, в деревне Кислухе, в Бийске и Красногорском. Сибирь во многом напоминала ему Вологодскую область, по которой он постоянно скучал и писал своим закадычным друзьям короткие письма. В одном из них к Александру Романову он сообщал:

«…Пишу тебе из Сибири. Ермак. Кучум… Помнишь? Тайга. Павлик Морозов…

Много писать не стану, т. к. сейчас пойду на рыбалку, да тебе и не будет интересно, если я начну описывать свои последние впечатления или еще что-то. Скажу только, что я сюда приехал, кажется, на все лето, т.к. еще не бывал в этой местности и решил использовать возможность, чтобы посмотреть ее. Изучить ее. Перед отъездом сюда взял командировку от журнала «Октябрь». Скажу еще только, что сильно временами тоскую здесь по сухонским пароходам и пристаням…

Н. Рубцов.

С. Красногорское Алтайского края».

В Александре Романове, как ни в ком другом, Рубцов почувствовал истинного поэта, чья духовная сила и власть над словом были настолько крупны, что он принимал его за творца, чей уровень был такой же высокий, как у него, Николая Рубцова, понимавшего, что сегодня в поэзии он всех выше. На равных они беседовали о древностях русской культуры, о языке, о городе и деревне, о том, почему страдает и пьет сегодняшний человек. Рубцов допускал даже критику Александра. Как-то по осени, отдыхая в скверике на скамейке, под легкий шорох летящей листвы, он прочитал только что им написанное стихотворение:

Идет старик в простой одежде.

Один идет издалека.

Не греет солнышко, как прежде.

Шумит осенняя река.

Кружились птицы и кричали

Во мраке тучи грозовой,

И было все полно печали

Над этой старой головой.

Глядел он ласково и долго

На всех, кто встретится ему,

Глядел на птиц, глядел на елку…

Наверно, трудно одному?

Когда, поеживаясь зябко,

Поест немного и поспит,

Ему какая-нибудь бабка

Поднять котомку пособит.

Глядит глазами голубыми,

Несет котомку на горбу.

Словами тихими, скупыми

Благодарит свою судьбу.

Не помнит он, что было прежде,

И не боится черных туч,

Идет себе в простой одежде

С душою светлою, как луч.

Прочитал и ждал, что на это скажет Романов? А Романов вспомнил стихотворение Некрасова «Влас».

В армяке с открытым воротом,

С обнаженной головой.

Медленно проходит городом

Дядя Влас — старик седой.

На груди икона медная:

Просит он на божий храм, —

Весь в веригах, обувь бедная,

На щеке глубокий шрам.

И сказал Николаю, что образ странника-старика не нов. Об этом уже писали. К тому же Рубцов изобразил его заурядно. И концовка стихотворения излишне красива, с преувеличенным обобщением.

Рубцов ничего не ответил на это, но было видно, что он с Романовым не согласен. Позднее, спустя два с лишним десятилетия Романов вспомнил тот разговор и подумал о том, что тогда он был, конечно, не прав. Образ души, подобный лучу, сейчас не казался ему излишне красивым. Метафора воспринималась по-новому, как энергия жизни, как благотворное просветление в сумраке человеческого разлада. И сам старик, несмотря на скупость деталей в его описании, представлялся уже далеко не некрасовским, а рубцовским. Но главное то, что поэт, подобно пророку, за четверть века запечатлел одного из огромной армии вымирающих стариков, которые стали явлением каждого города и деревни.

«…И было все полно печали

Над этой старой головой…»

Воистину, всё о теперешних днях, в которых идут и идут, гонимые бедностью старики.

Романов часто встречался с Рубцовым. Встречался всегда радостно и охотно, ибо видел в нем не соперника, а собрата по поэтическому горению. В то же время Романова огорчало, что живет Рубцов хуже, чем надо. И одет-то он бедновато. И с семьей не пойми чего. Да и денег, наверное, нет. Правда, внешне Рубцов не показывал виду, что испытывает нужду. Неудобно было ему и просить у Романова трешник, чтоб купить на него хоть какую-нибудь еду. Потому, приходя к нему на квартиру, садился стеснительно на диван, доставал записную книжечку и писал:

«Александру Александровичу Романову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу, если это возможно, одолжить мне, Николаю Михайловичу

Рубцову, три рубля. С обязательным возвращением.

Н. Рубцов».

Романов, естественно, понимал, что Рубцову сказать вслух о трешнике было до невозможности неудобно. И, само собой, чем мог, выручал. И за стол уговаривал сесть. И расспрашивал о делах. Словом, очень старался, чтобы Рубцов поотмяк.

Рубцов и Романов часто встречались в редакции «Вологодского

комсомольца». Сядут за маленький столик. Шахматы перед ними. Вроде, играют, однако фигурки стоят на доске и стоят, не трогаясь с места. А игроки оживленно глядят друг другу в глаза и ведут разговор. Сколько было таких разговоров! Кто их записывал? Или запомнил? Обычно в той комнате за тремя двухтумбовыми столами сидели сотрудники двух отделов. Я отвечал за сельскую жизнь. И если не был в командировке, то тоже сидел за столом. И слушал умные разговоры. Один из них все-таки вкратце запомнил.

В комнату из соседней, где был идеологический отдел, вдруг

вбежал, сверкая единственным глазом, Клим Файнберг. Увидев

поэтов, воскликнул:

— Милые вы мои! Саша и Коля! Может быть, вы почитаете то, что написано здесь! Если одобрите, — будем печатать! — И, положив поверх шахмат исписанный мелким почерком лист, тотчас же исчез.

Первым листок прочитал Рубцов.

— Не стихи, а какая-то жидкость! — сказал он недоуменно. — И автор такой же, наверное, жидкий.

— Жидкое слово в поэзии, — вторил ему Романов, — ничего не дает ни уму, ни сердцу. Слово должно светиться!

— Или гореть, как молния под грозой! — прибавил Рубцов.

— Главное в слове, — закончил Романов, — должна отражаться не жизнь, а сок этой жизни…

Они оба умели чувствовать слово. Заурядность и серость была для обоих невыносима. И еще понимали они, что красоты поэзии можно было открыть везде, если их разглядеть через чуткое сердце. А если рядом сама природа?

О-о! Как они ее понимали! И принимали ее, ощущая в груди пробуждение нежности и восторга.

Как-то осенью, по морозцу, проходя окраиной Вологды (куда поэта только не занесет!), возле скромных домов с палисадами, где сгорали горячие георгины, Романов лоб в лоб столкнулся с Рубцовым.

— Ты откуда?

— От добрых людей!

— Ночевал, что ли, там?

— Ночевал.

— И куда?

— Сам не знаю.

— А как себя чувствуешь?

— Погляди! — Николай повернулся лицом к палисаднику, откуда навстречу ему, приподнявшись над клумбой, сияли побитые холодом георгины.

— Они меня понимают. Как и я понимаю их.

Через год в журнале «Октябрь» появилось стихотворение «Посвящение другу».

Замерзают мои георгины.

И последние ночи близки.

И на комья желтеющей глины

За ограду летят лепестки…

Нет, меня не порадует — что ты! —

Одинокая странствий звезда.

Пролетели мои самолеты,

Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы,

Проскрипели телеги мои, —

Я пришел к тебе в дни непогоды,

Так изволь, хоть водой напои!

Не порвать мне житейские цепи,

Не умчаться, глазами горя,

В пугачевские вольные степи,

Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи

С долгой осенью нашей земли,

С деревцом у сырой коновязи,

С журавлями в холодной дали…

Но люблю тебя в дни непогоды

И желаю тебе навсегда,

Чтоб гудели твои пароходы,

Чтоб свистели твои поезда!

Вероятно, Рубцов написал это стихотворение, когда странствовал по Алтаю. Во всяком случае, поэт из села Красногорское Геннадий Володин, у которого жил Рубцов несколько дней, свидетельствует об этом.

И все-таки, почему, наряду с такими стихотворениями как «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «Шумит Катунь», «Сибирь, как будто не Сибирь» Рубцов писал на Алтае стихотворение, насквозь пронизанное северными ветрами? Здесь можно только предполагать. Скучая по Вологде, он писал товарищам и друзьям сердечные письма, надеясь, что те ответят ему. Ответил Романов. Ах, как было отрадно читать прилетевшее из любимой Вологды откровение друга. И вспомнил Рубцов холодную осень и отгоревшие георгины. И себя, и Романова тоже вспомнил. Вспомнил свои дороги на пароходах и поездах. Вспомнил деревце с коновязью …Всколыхнулось в душе. Придвинулось нечто щемящее и родное. Рука потянулась к перу.

В одном из номеров журнала «Октябрь» за 1967 год состоялась подборка стихов Николая Рубцова. Тираж огромный. Однако подпись «Александру Романову» над «Посвящением другу» стояла только в одном журнале. И была она от руки. Почему? На это ответить мог только Рубцов.

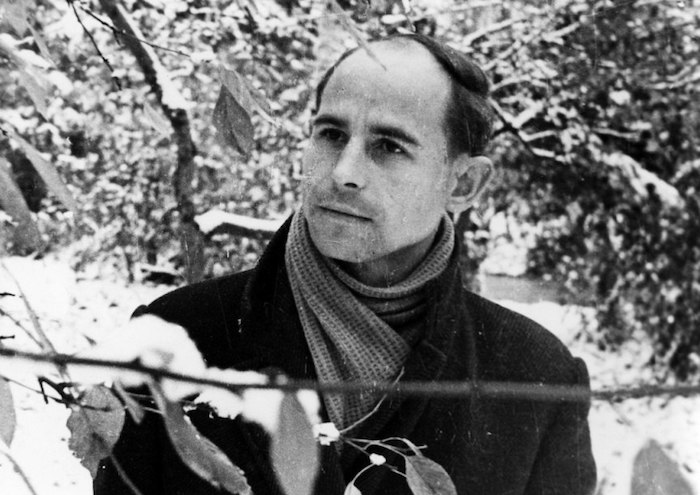

В фойе Дома Вологодского политпроса. Слева направо: поэт Александр Романов, заведующий сектором печати обкома партии Василий Невзоров, Николай Рубцов, бухгалтер Вологодской писательской организации Елизавета Дресвянкина

БОЙ ЧАСОВ

Порой в публикациях о Рубцове упоминается о часах в зале одной из тотемских библиотек, которые якобы, громко стукая маятником, мешали поэту прочесть стихи, и он попросил их остановить. Сам по себе факт достоверен. Однако несколько искажен. Нет такой в Тотьме библиотеки, где бы часы своим механическим стуком мешали кому-то в ней заниматься, тем паче читать вслух стихи. Часы помешали Рубцову и в самом деле. Но только не в зале библиотеки, а в частном доме, где я родился и где нынче живет у меня сестра. В тот приезд — а было это в лето 1969 года — Николай появился в доме Барановых без меня. Попал как раз на воскресные пироги. Именно здесь, в маленькой кухне с окном, выходившим во двор, где цвели яблони и цветы, Николай и читал свои новые стихотворения. Читал, пока его голос не заглушил глуховато-раскатистый бой старинных часов с медными гирями и цепями.

Было восемь часов. И ударить часы должны восемь раз.

Какой из поэтов любит, когда его грубо перебивают. Рубцов был к тому же в тот вечер чем-то еще и расстроен. Потому он прервал свое чтение и, взглянув на часы, раздраженно потребовал:

— Остановите их! Вы же слушаете мои стихи, а не эти куранты!

Маятник придержали, и Рубцов закончил чтение в установившейся тишине. Потом закурил сигарету и вновь посмотрел на высокие, в деревянном корпусе с длинным маятником часы.

— Странно! В поэзию ворвалось само время! Быть может, оно хотело меня о чем-то предупредить? — Рубцов посмотрел на хозяев дома. Но те ничего ему не сказали. Рубцов в третий раз посмотрел на часы.

— Им, наверно, сто лет?

— Больше.

— А мне — тридцать три, но чувствую я себя старше, чем эти часы. Видимо, я обогнал свое время.

ПРИВЕЗУ ГОВОРЯЩУЮ КУКЛУ

Воспетая Николаем Рубцовым деревня Никола. Воспетая ещё не изданными стихами. Стихи и слава будут потом. А пока он, как гость. Живет с Генриеттой, подарившей ему красавицу дочь.

Пологие тени. Шелесты и сиянья. Они заманительны и спокойны. Они где-то рядом и где-то вдали. Они в медлительно тающих тучках. Они в траве, зажигающейся цветами. Они в шлемовидных стогах вдоль по берегу сонной Толшмы. Они в черёмухе под окном, где порхают с утра до вечера юркие птахи. И ещё они в окнах уютного дома. Окна грустно глядят на просёлок, что уходит ползком к темнохвойному лесу, среди ёлок которого бродит с наберухой кто-то в цветастой рубахе.

Да это же Коля Рубцов! Собирает грибы. Собирает и строчки ещё не созревших стихотворений. Для грибов у него корзина. Для стихов — голова.

Вечером Коля сидит за столом. Рядом с ним Гета и тёща Шура. Кушают жареные грибы. Одна Лена не кушает. Ей хочется порезвиться. Забирается на широкую лавку. Бросается сзади попеременно то на бабушку, то на маму. И к папе бросается, но уже на его колени. И, радуясь, разливается чистым смехом, как колокольчиком под дугой.

Папа спрашивает дочурку:

— Завтра, наверно, поеду в Москву. Чего тебе привезти?

Дочка взглянула папе в глаза, чтоб понять: шутит он или не шутит? Убедилась — не шутит. И затаённым от радости голосочком не говорит, а, право, гладит папу по голове:

— Говорящую куклу!

Лена Рубцова. Она уже не ребёнок. Ей девять лет. Где-то рядом с ней говорящая кукла, которую ей подарил отец. Отца уже нет, но она любила его и любит. Всегда.

НА ДРУГОМ БЕРЕГУ

Коля Рубцов. Коля Брязгин. Третий я. Все мы учились когда-то в Лесном. Были друзьями. К тому же жил Рубцов с Брязгиным в одной монашеской келье, то есть комнате общежития, где когда-то будничали монахи. Так что было нам, что и вспомнить.

Задержались на берегу. Около средней школы. Отметили встречу под тополями.

Ночь. Где-то рядом река. По фарватеру, как цветы, зажжённые бакена. Огонёк и вверху, где возвышается колокольня. Дремлет уставшая от дневной суеты вся покрытая снами старинная Тотьма. Чёрный купол небес. Сквозь него пробиваются белые звёзды. Красота. Оставаться бы здесь до утра.

Брязгин показывает на небо:

— А ведь нас рассматривают оттуда.

Оживился Рубцов. Словно этих нескольких слов ему в эту минуту и не хватало. Улыбнулся и говорит:

— Звёзды порою мне кажутся чьими-то опытными глазами, которые видят, наверное, всё. Может им, как волхвам, известно не только былое, но и будущее земли. Может, видят они всё то, что когда-то происходило, и всё то, что когда-то произойдёт. Вероятно, для них мы подобны большому парому, который с опаской переплывает неведомую реку. Интересно, что там, за этой рекой? На другом берегу?

Мы расходимся, расставаясь. Брязгин спускается вниз, где его катерок. Ему плыть на нём вниз по Сухоне. В сторону Коченьги. Там его дом, до которого 50 километров.

Мы с Рубцовым — на Красную, 2. Здесь живут мои мама и бабушка. И конечно, не спят. Ждут. Ждёт вместе с ними и старенький самовар, чтобы нас напоить чаем с крыжовниковым вареньем.

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ…

Приехал Рубцов из Вологды. Мрачный. С парохода прямо на Красную, 2. Здесь, в доме моих родителей, чуть успокоился и признался: «Приходится делать крюк. Не прямо к себе в Николу, а через Тотьму. И всё из-за денег. Не могу же приехать туда совсем-то пустым. Посоветуй, что лучше сделать?»

Наутро мы у редактора районной газеты Леонида Александровича Каленистова. Тот нас понял. И дал Рубцову командировку, но при условии, если он напишет к двум праздничным датам — к Октябрьским и Новому году — созвучные этим датам стихотворения.

Деньги. Деньги. Как часто они ставили Николая в неловкое положение. Потому и бывал Николай в лесных и болотных урочищах чаще, чем бы хотелось ему, что можно было там ягод насобирать, что брусники, что клюквы и, продав эти сладости, быть, хотя и при малых, но, все же деньгах.

Конечно, хотелось бы зарабатывать на стихах. Однако печатали Николая редко и неохотно. О, как ему надоели унизительные глаголы в письмах к высоким шишкам, от кого зависел ход его публикаций. В письме-обращении к ответственному секретарю Вологодской писательской братии Сергею Васильевичу Викулову Коля писал:

«Сергей Васильевич!

Когда Вы предложили мне дать стихи для «Красного Севера», тогда я еще не подумал, что сделаю это, т. к. был доволен уже тем, что получу командировку, и чувство успокоенности (и благодарности, но об этом я уже говорил Вам) было достаточно полным, чтобы не пополнять его. А сейчас, когда подошло время, я подумал о том, что жизнь не стоит на месте. И почему бы мне, если Вы тогда не пошутили, не послать Вам стихи? Я посылаю Вам кое-какие стихи, но, конечно, не прошу напечатать их, т. к. это зависит от Вашего о них мнения, и буду вполне готов к тому, если они не будут напечатаны.

Среди этих стихов есть одно чисто философское — «Душа». Говорю о нём отдельно потому, что оно смущает меня своей холодноватостью, но и все же я не прочь напечатать его…»

Выручил ли Сергей Васильевич талантливого поэта в тяжёлые дни его жизни? Выручил. Но с большим запозданием, к тому же, из десяти стихотворений он предложил «Красному Северу» лишь одно, хотя мог бы отдать туда и все десять.

Не только сейчас, но и тогда, в полувековой давности творческие люди делились на пробивных и не пробивных, то есть на приспособившихся к режиму и тех, кто приспосабливаться к нему не только не умел, однако, и не хотел. Рубцов и Викулов были в двух разных станах. И если Сергей Васильевич был образцовым певцом Советской деревни. То Николай Михайлович — выразителем чувств обычных советских людей. Уже тогда, в конце 1964 года, когда были написаны такие шедевры, как Родная деревня, Хозяйка, Таковы на Руси леса, Букет, Звезда полей, Тихая моя родина!, Фальшивая колода, Старый конь, Видения на холме, Левитану, О Пушкине, Дуэль, Приезд Тютчева, Осенняя песня и ряд других высочайшей пробы стихотворений, он стал творцом не только Отечественного, но и Мирового масштаба.

Примерно в это же самое время Рубцов написал письмо и мне:

«Добрый день, Сережа!

Вчера, сразу же после нашего разговора по телефону, взялся за новогоднее стихотворение и написал его. По-моему, получилось неплохо, потому посылаю его тебе.

Январское

Мороз под звездочками светлыми

По лугу белому, по лесу ли

Идет, поигрывая ветками,

Снежком поскрипывая весело.

И все под елками похаживает,

И все за елками ухаживает. —

Снежком атласным принаряживает!

И в новогодний путь — проваживает!

А после сам принаряжается,

В мальчишку вдруг преображается

И сам на праздник отправляется:

— Кому невесело гуляется? —

Лесами темными и грозными

Бежит вперед с дарами редкими.

И все подмигивает звездами,

И все поигрывает ветками,

И льдинки отвечают звонами,

И он спешит, спешит к народу

С шампанским, с музыкой,

с поклонами

Спокойно прожитому году;

Со всеми дружит он и знается,

И жизнь в короткой этой праздности

Как будто снова начинается —

С морозной свежести и ясности!

Вместе с этим стихом посылаю ещё несколько с другими темами. Одно из них философское — «Душа». Может быть, и эти стихи когда-нибудь после праздника Вы сможете напечатать. Они по своему настроению и мыслям тоже печатные.

Жизнь моя идет без всяких изменений и, кажется, остановилась даже, а не идет никуда. Получил письмо от брата из Ленинграда. Он зовет меня в гости, но я все никак не могу сдвинуться с места ни в какую сторону. Выйду иногда на улицу — увижу снег, безлюдье, мороз и ко всему опять становлюсь безразличным и не знаю, что мне делать, да и не задумываюсь над этим, хотя надо бы задумываться, т. к. совсем разонравилось мне в старой этой избе, да и время от времени рассчитываться ведь надо за эту скучную жизнь в ней. Было бы куда легче, если б нашлись здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя ко всем я отношусь хорошо. Впрочем, хорошее отношение здесь тоже понимает каждый по-своему и все отлично от меня.

Хорошо то, что пишется. Но ужасно то, что так тяжело печатать стихи: слишком много тратится на это времени.

У меня пока все. Может быть, ты посоветуешь мне сделать что-нибудь интересное в жизни? Поздравляю с чудесным праздником — елкой, желаю тебе весело встретить и проводить ее.

С приветом Н. Рубцов».

ДОЛГОЖИТЕЛЬ НА БЕРЕГУ

Был холодный осенний вечер. Ты бродил по улицам Тотьмы, приподняв воротник продуваемого пальто. Был ты молод, в груди колотилось тревожное сердце, и глаза прорезали неверную мглу, где дремала не только Тотьма, не только Вологда и Россия, но и вся вечереющая Земля.

Ты так много бродил, что устал и уселся на бронзовую скамейку, отвернувшись от Сухоны, чтоб не видеть парома и лодок. И задумался о грядущем, проникая умом в тот непрожитый день, где тебя назовут бесстрашным поэтом, кто дерзнет разговаривать с собственной Смертью и, осилив её, утвердиться на тотемском берегу, как его естественный долгожитель.